1.效率达33.6%的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池

柔性太阳能电池在特殊应用领域具有变革性潜力,但其发展长期受限于如何在实现高光电转换效率的同时,兼具优异的机械韧性与运行稳定性。

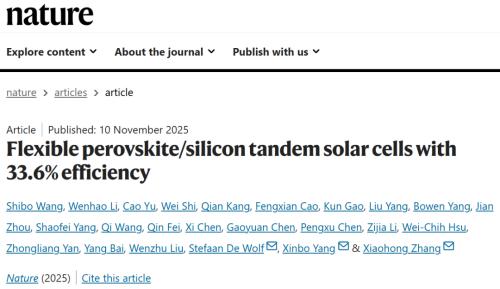

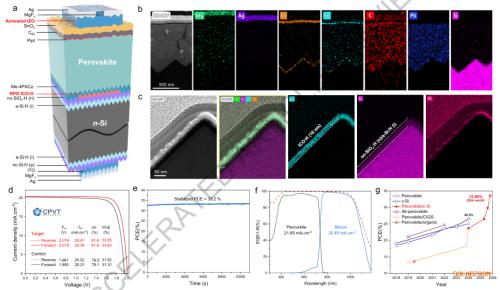

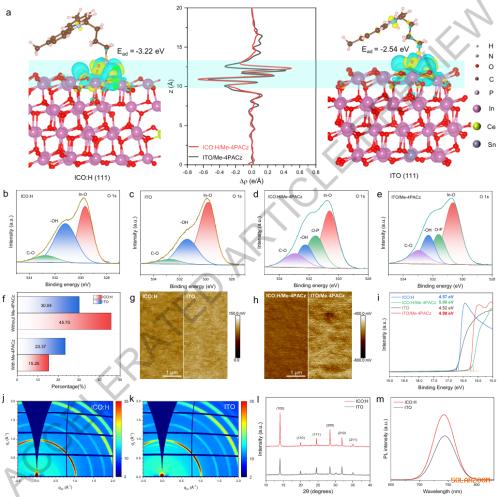

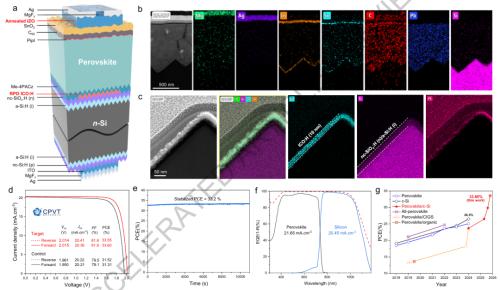

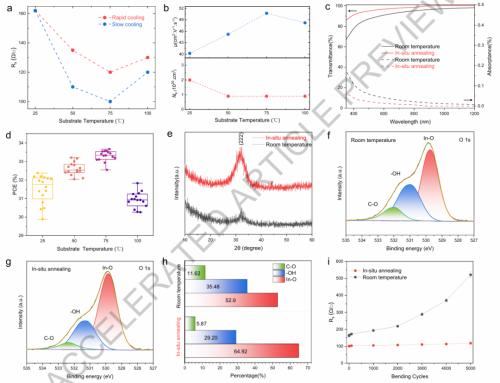

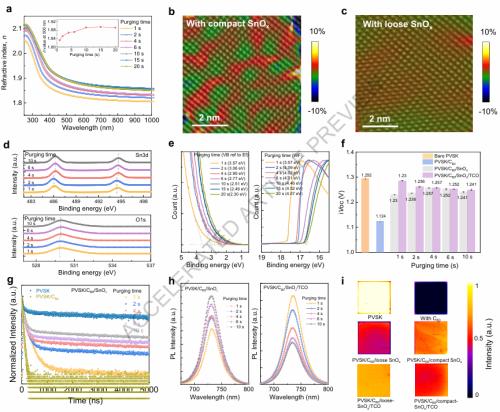

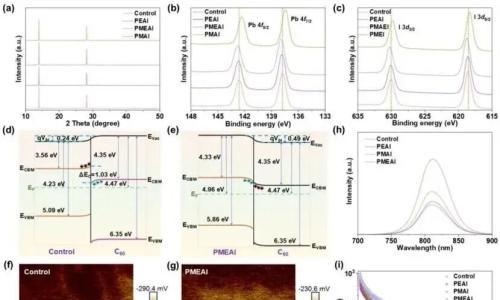

本研究阿卜杜拉国王科技大学Stefaan De Wolf、苏州大学杨新波和张晓宏等人报道了一种认证效率达33.6%的柔性钙钛矿/晶体硅叠层太阳能电池,并实现了2.015 V的开路电压记录,性能媲美刚性器件。该柔性叠层电池在17.6 mm弯曲半径下经历5000次弯曲循环后,仍保持91%的初始效率;在连续光照下的运行稳定性表现出色,T₈₀寿命超过2000小时;在85°C/85%相对湿度的湿热测试中,1000小时后仍保持90%的初始效率。这一突破得益于采用反应等离子体沉积的铈氢共掺氧化铟复合层,提升了自组装分子覆盖度与界面电荷传输效率,并结合原位退火的锌掺杂氧化铟前透明电极,显著增强了器件的光电性能与机械强度。

研究亮点:

效率创纪录,性能媲美刚性器件

柔性钙钛矿/硅叠层电池认证效率达33.6%,开路电压高达2.015 V,几乎追平刚性叠层电池的最高水平。

界面与电极协同工程,兼顾高效与强韧

采用RPD ICO:H复合层,增强自组装分子吸附与界面电荷复合;

原位退火IZO电极显著提升导电性、透光性与抗弯曲性能。

卓越的机械与湿热稳定性

在17.6 mm弯曲半径下5000次循环后仍保持91%效率;

T₈₀寿命> 2000小时,湿热测试1000小时后效率保持90%,满足实际应用标准。

Wang, S., Li, W., Yu, C. et al. Flexible perovskite/silicon tandem solar cells with 33.6% efficiency. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09849-4

2.双缓冲层的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池

钙钛矿/硅叠层太阳能电池因其超高的光电转换效率而成为下一代光伏技术的有力候选者。然而,在反复的环境应力循环中产生的机械应力,仍然是柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池面临的关键挑战,容易导致界面剥离与器件性能衰减。

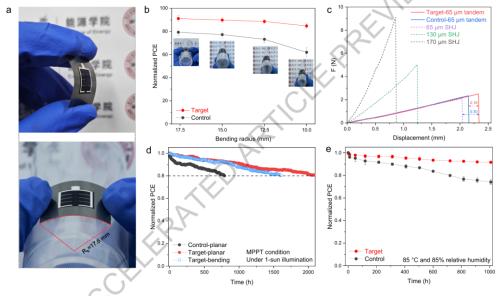

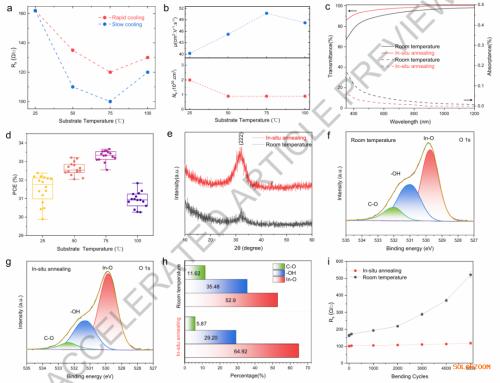

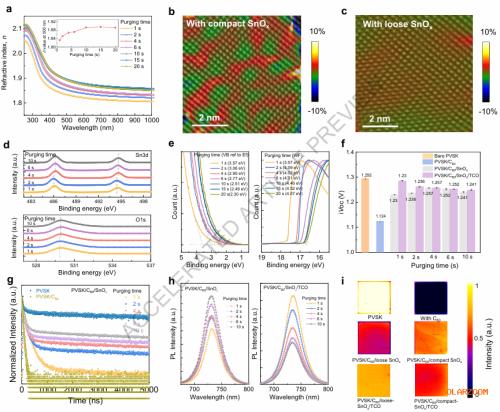

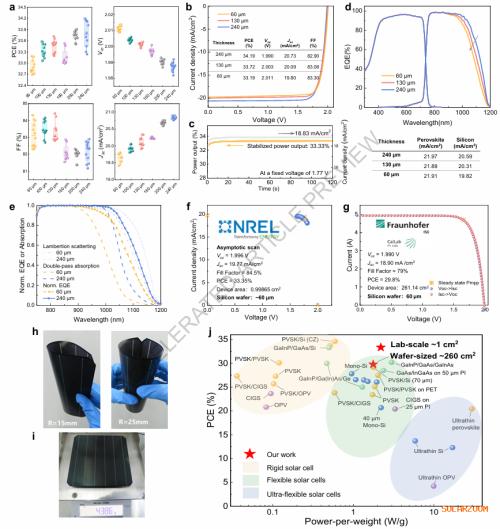

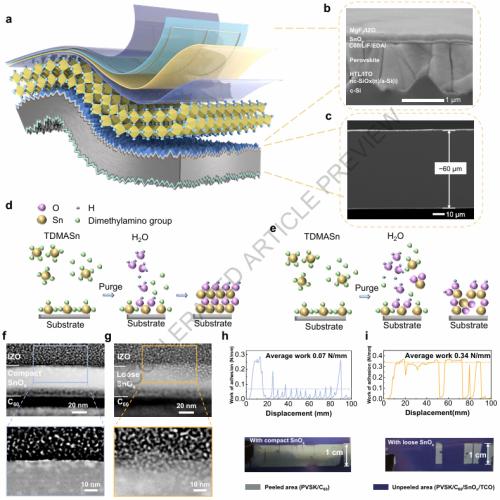

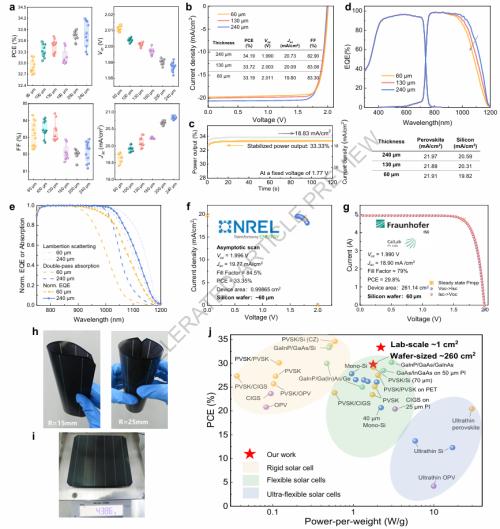

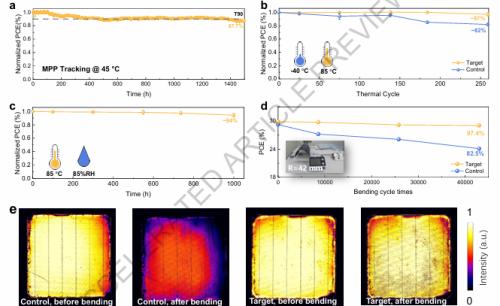

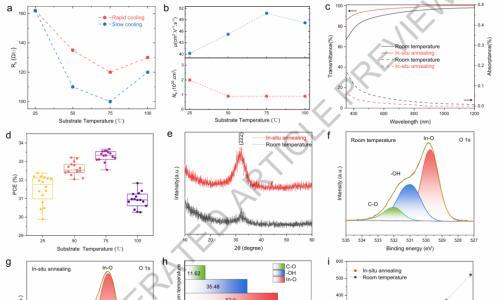

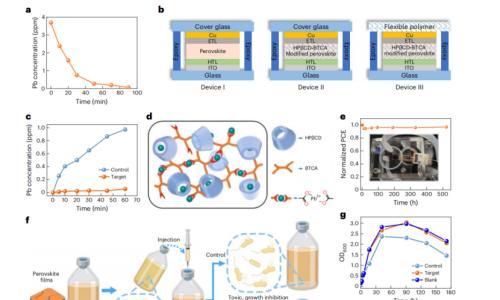

本研究隆基绿能科技股份有限公司何博、曲铭浩、徐希翔和李振国、苏州大学刘江、张晓宏等人提出一种具有应力释放机制的双缓冲层策略,能够协同减轻后续溅射沉积过程中的离子轰击损伤,增强界面附着力,同时保持高效的电荷提取能力。通过调控原子层沉积的吹扫时间,制备出疏松的SnOₓ缓冲层以耗散应变能,而致密的SnOₓ层则确保良好的电接触。基于该双缓冲层结构,构建在60微米厚超薄硅底电池上的柔性叠层太阳能电池,在1 cm²面积上获得认证效率33.4%,在260 cm²晶圆尺寸面积上获得认证效率29.8%,单位重量功率高达1.77 W/g。优化后的叠层电池展现出优异的耐久性,在空气中最大曲率半径约40 mm下经过43000次弯曲循环后,仍保持初始效率的97%以上;在-40°C至85°C热循环250次后,也保持约97%的初始效率。

研究亮点:

创纪录的高效率与轻量化结合

在1 cm²和260 cm²面积上分别实现33.4%和29.8%的认证效率,同时单位重量功率高达1.77 W/g,远超传统柔性光伏器件。

创新的双缓冲层设计

通过调控ALD工艺中吹扫时间,构建“致密+疏松”SnOₓ双层结构,既保障电荷传输,又有效释放应力,显著提升界面附着力与抗离子轰击能力。

卓越的机械与环境稳定性

经历43000次弯曲循环与250次热循环后,效率保持率仍超过97%,满足IEC标准测试要求,具备实际应用潜力。

Fang, Z., Ding, L., Yang, Y. et al. Flexible perovskite/silicon tandem solar cell with a dual buffer layer. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09835-w

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信