全文速览

该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 -羟丙基-β-环糊精(HPβCD)和1.2.3.4 -丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522小时动态水冲刷仍保持97%初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA标准),铅毒性降至与无铅PSCs相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs商业化提供可持续路径。

背景介绍

钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借低成本、高效率和溶液可加工性,成为可再生能源领域的重要方向,但当前高性能PSCs仍依赖含铅钙钛矿作为吸光层,存在三大核心瓶颈阻碍规模化应用:

铅泄漏与环境风险:PSCs破损后(如极端天气、机械冲击)铅离子易泄漏,污染土壤和水源,危害生态与人类健康,现有物理封装或化学吸附策略需额外工艺,且易因吸附饱和失效,还存在二次污染风险;

器件稳定性不足:甲脒基(FA⁺)钙钛矿前驱体易降解(如FAI生成s -三嗪杂质),钙钛矿薄膜易受水、热、光影响降解,未封装器件寿命短(通常< 1400小时);

回收与成本问题:现有铅抑制策略常牺牲器件效率,且失效器件中铅难以回收,增加生产成本与环境负担,缺乏“高效-稳定-环保-可回收”一体化方案。

本文亮点

首次将HPβCD-BTCA超分子复合物作为“内置组件”引入钙钛矿,实现抑制铅泄漏(化学螯合+物理阻隔)、降低铅毒性(生物相容性螯合)、提升器件效率(缺陷钝化)、延长寿命(疏水网络防护),无需额外工艺;破损器件经522小时水冲刷铅泄漏量<14 ppb(低于美国EPA饮用水铅限值15 ppb),铅截留效率98.6%,且破损后仍保持97%初始效率;HPβCD-BTCA与Pb²⁺的螯合作用使含铅PSCs对大肠杆菌(E. coli)的毒性降至与无铅锡基钙钛矿相当;同时实现失效器件中铅的闭环回收(回收PbI₂纯度98.9%),可重新制备高效PSCs(PCE≈20%)

图文解析

图1HPβCD和BTCA分子的化学结构及其在稳定钙钛矿前驱体中的作用。a,HPβCD和BTCA的分子结构。b,HPβCD-BTCA辅助稳定从钙钛矿前驱体到中间薄膜再到最终器件的整个制备过程的示意图。ITO,掺铟锡氧化物;ETL,电子传输层;HTL,空穴传输层。c,新鲜或老化钙钛矿前驱体在有或无HPβCD-BTCA稳定剂时的吸收光谱。垂直虚线表示对应碘化铅和PbI3−物种的峰位。d,e,钙钛矿前驱体溶液在不同时间未(d)或有(e)HPβCD-BTCA老化处理后的1H核磁共振结果。d和e中的X轴通过双斜杠标记的断点变得更加紧凑。

HPβCD和BTCA分子的化学结构如图1a所示。HPβCD和BTCA二元添加剂被直接引入到铯甲酰胺铅碘化物钙钛矿前驱体中。UV-Vis显示,含HPβCD-BTCA的前驱体60℃加热48小时吸收无变化,对照组出现PbI₂特征峰(300-400 nm);¹H NMR证明,对照组48小时出现s -三嗪特征峰(9.25 ppm),而改性组120小时无s -三嗪,证明FAI降解被完全抑制(图1c-e)

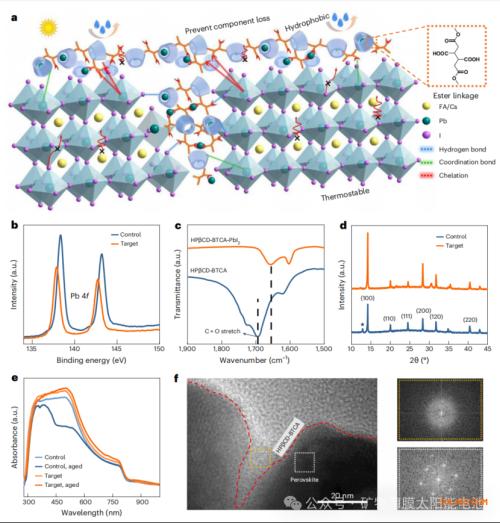

图2钙钛矿与HPβCD-BTCA之间的化学相互作用及其在调节钙钛矿结晶中的有益作用。a,交联HPβCD-BTCA超分子复合物与钙钛矿之间化学相互作用的示意图,以及在提高防水性和热稳定性、防止组分损失和抑制离子迁移方面的优势。b,含或不含HPβCD-BTCA修饰的钙钛矿薄膜的Pb 4f XPS谱图。c,HPβCD-BTCA和HPβCD-BTCA-PbI2粉末的FTIR谱图。d,对照组和目标钙钛矿薄膜的XRD图谱。星号表示碘化铅的XRD峰。e,含或不含HPβCD-BTCA修饰的新鲜和老化钙钛矿薄膜的光吸收谱图。f,HPβCD-BTCA修饰钙钛矿薄膜的高倍透射电子显微镜(TEM)图像及对应的快速傅里叶变换图谱。黄色矩形区域代表非晶态的HPβCDBTCA基质,白色矩形区域代表结晶态的钙钛矿。

薄膜结构与防护(图2a-f):FTIR显示,HPβCD-BTCA与PbI₂作用后C=O伸缩振动峰向低波数偏移(1700→1680 cm⁻¹),证明Pb²⁺与羧基形成配位键;XRD显示,改性薄膜钙钛矿特征峰(100)(110)强度提升,无杂峰,结晶度提高;TEM显示,无定形HPβCD-BTCA网络包裹钙钛矿晶粒(图2f),形成疏水防护层;XPS显示,改性薄膜Pb 4f结合能降低(图2b),证明HPβCD-BTCA的电子供体基团与欠配位Pb²⁺作用,实现缺陷钝化。

图3钙钛矿太阳能电池在有无HPβCDBTCA修饰情况下的光电特性。a,倒置p-i-n结构钙钛矿太阳能电池的器件架构。b,c,对照器件与目标器件在反向和正向扫描方向下的J-V曲线(b)及EQE光谱(c),其中JSC表示电流密度。d,对照器件与目标器件通过Tas测量获得的tDOS,其中Eω为能量分界线。e,目标器件在模拟1个太阳光照条件下,最大功率点(MPP,0.91 V)处随时间变化的稳定光电转换效率输出。f,对照器件与目标钙钛矿太阳能电池50个器件的光电转换效率直方图。g,封装对照器件与目标器件在1个太阳光照下MPP处的运行稳定性。h,未封装对照器件与目标器件在环境空气中长期储存的稳定性。i,对照器件与目标器件在85°C持续加热下的热稳定性。

改性器件J-V曲线显示冠军PCE 22.14%(VOC 1.12 V,JSC 24.83 mA cm⁻²,FF 79.6%),对照组19.63%;EQE积分电流与JSC吻合,证明性能可靠;50个器件统计显示,86%改性器件PCE>20.5%,仅52%对照组> 19%,reproducibility显著提升;热导纳谱(TAS)显示,改性器件全陷阱深度区间的陷阱态密度(tDOS)显著降低(图3d),减少非辐射复合;

时间分辨PL(TRPL)显示,改性薄膜载流子寿命延长,激子结合能从77 meV降至54 meV,载流子分离更易。封装器件1-sun光照700小时保持99%初始效率,对照组120小时降至80%;未封装器件ambient环境4000小时保持96%初始效率,85℃热应力300小时保持80%初始效率,对照组仅46%;

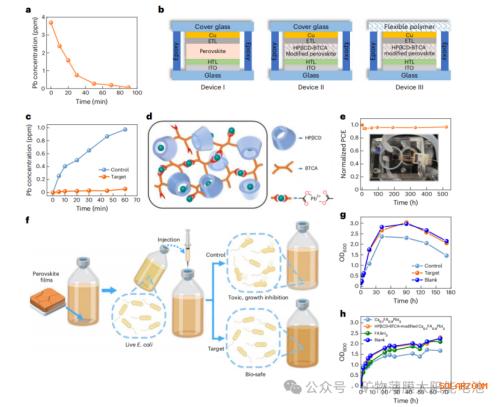

图4破碎钙钛矿太阳能电池中的铅螯合及含或不含HPβCD-BTCA掺入的钙钛矿薄膜中铅毒性评估。a,展示HPβCD-BTCA复合物的铅吸收能力。b,不同钙钛矿薄膜和封装模式的器件配置示意图(器件I、II和III)。c,含或不含HPβCD-BTCA的破损钙钛矿太阳能电池的铅螯合对比。d,交联HPβCD-BTCA超分子复合物捕获铅的示意图。e,破损钙钛矿太阳能电池在动态水冲刷522小时后的光电转换效率演变。插图显示破损钙钛矿太阳能电池在动态水冲刷下的J-V测试照片。f,含钙钛矿的大肠杆菌培养液制备示意图及不同钙钛矿对大肠杆菌生长性能随时间变化的影响。g,对照或目标钙钛矿对大肠杆菌(BNCC133264.BeNa培养物集藏中心)生长性能(600 nm波长处光密度随时间变化)的影响。h,不同钙钛矿成分对大肠杆菌生长性能的影响。

铅泄漏控制(图4a-c、e):溶液吸附实验:HPβCD-BTCA可将4 ppm Pb²⁺溶液降至67 ppb(90分钟);破损器件测试:仅内置复合物的器件(Device II)铅泄漏率从对照组973 mg m⁻²h⁻¹降至54 mg m⁻²h⁻¹;叠加柔性封装层的器件(Device III)进一步降至14 mg m⁻²h⁻¹,522小时水冲刷后PCE保持97%(4e);毒性测试(图4f-h):E.coli生长实验(OD₆₀₀监测)显示,改性含铅钙钛矿组与空白组(无铅)的E. coli生长速率无差异,对照组生长显著受抑;对比实验证明,改性含铅钙钛矿与无铅锡基钙钛矿(FASnI₃)对E. coli毒性相当,验证铅毒性降低。

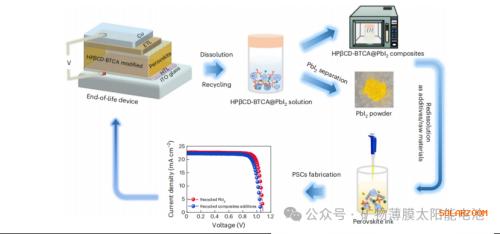

尝试从报废设备中回收含铅复合材料以制造新型活体钙钛矿太阳能电池(图5)。由于HPβCD-BTCA复合物具有出色的铅捕获能力,从失效设备中回收了以碘化铅为主要成分的HPβCD-BTCA@碘化铅复合材料,这些材料可作为添加剂轻松重新溶解用于设备制造。

总结与展望

HPβCD-BTCA超分子复合物通过“化学螯合+物理阻隔+缺陷钝化+生物相容”四重机制,解决了PSCs的铅泄漏、毒性、稳定性与回收难题,为“绿色钙钛矿”提供新范式;改性PSCs冠军PCE 22.14%,未封装寿命近4000小时,破损后铅泄漏<14 ppb,铅回收纯度98.9%,实现“高效-稳定-环保-可回收”一体化;无需额外工艺,兼容刮涂等规模化制备方法,柔性封装层提升机械抗冲击性,适用于建筑光伏、便携式能源等场景。

当前毒性测试仅针对E. coli,需进一步验证对高等生物(如藻类、哺乳动物细胞)的影响,完善生态风险评估;探索HPβCD-BTCA在更大面积模组(如100 cm²以上)中的应用,优化静电纺丝封装层的量产工艺,降低材料成本;需评估改性PSCs在自然环境中(如紫外线、酸雨)的长期性能与铅释放稳定性,为实际部署提供数据支持。

原文:

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01181-x

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信