在面临传统能源稀缺危机的现代工业社会,太阳能的开发与利用受到了世界各国的重视,并推出了一系列光伏产业调控政策,以激励和扶持太阳能光伏产业的发展。我国的光伏产业政策始于1995年国家计委、国家科委和国家经贸委发布的《新能源和可再生能源发展纲要(1996-2010)》(以下简称《纲要(1996-2010)》),此后,我国的光伏产业政策逐步发展和健全,现已形成由相关规划和实施细则等组成的一套较完整的政策体系。

作为产业政策一个重要子领域,光伏产业政策得到了来自产业经济学界和公共政策学界的广泛关注和研究:总结了21世纪以来我国在研发、投资、生产、消费4个方面制定的一系列光伏政策措施,指出诸多政策做大却没有做强我国光伏产业,并提出了政策调整的思路和方向;从价格体系的角度分析了我国光伏补贴政策存在的主要问题,并提出了完善我国光伏发电价格体系的对策建议;从产业链平衡发展的视角构建了光伏产业政策框架,以产业链上下游政策之间满足兼容性的要求为原则提出了政策调整的建议;通过研究国外光伏产业政策或将中外光伏产业政策进行比较,探讨了国外光伏产业政策对于我国的启示。笔者将对我国光伏产业政策进行动态考察,这有助于更深入了解光伏产业发展形势与光伏产业政策措施的内在关系,更充分地把握影响光伏产业政策变迁的关键因素。

一、我国光伏产业政策的演进概述

1995年,国家计委、国家科委和国家经贸委联合发布了《纲要(1996-2010)》,提出了发展风能、太阳能等新能源和可再生能源的目标,强调要“尽快形成产业,扩大应用,进入市场”。这是我国在国家层面发布的第一个关于扶持光伏产业发展的政策文本,标志着我国光伏产业政策的开端。此后的18年间,在国家层面,我国政府各部门相继发布了86个光伏产业相关政策文本。依据政策导向我们将我国光伏产业政策的发展划分为两个阶段:第一个阶段为1995~2004年间的以政府主导为主的阶段,以1995年发布的《纲要》(1996-2010)为标志性文件。在此阶段的光伏产业政策,统称为政策A;第二个阶段为2005年至今的政府扶持、激励和规范市场的阶段,代表性政策文件是2005年颁布、2009年修订的《中华人民共和国可再生能源法》。它从立法角度确立了发展光伏等可再生能源产业的重要战略地位,标志着我国可再生能源开发进入到了一个新阶段,此阶段的光伏产业政策,统称为政策B。

1.研究框架

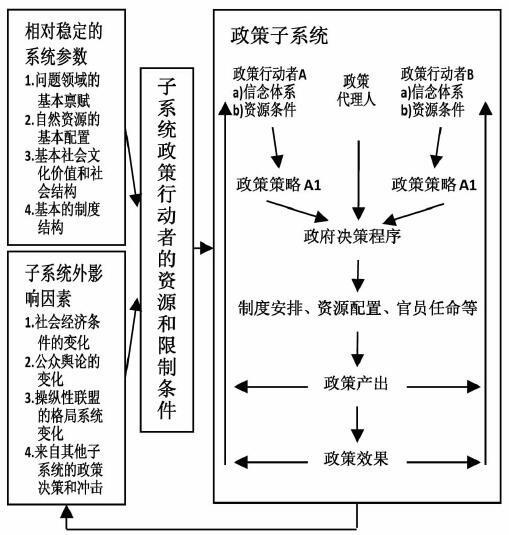

所谓“政策变迁”是指一个或一系列政策向另一个或另一系列政策转换的过程。本文将政策变迁界定为是一个依赖时空变量的动态演进过程,因而采用政策演进———学习模型作为研究我国光伏产业政策变迁的分析框架(见图1)。

左边的两个方框是两组外生变量:相对稳定的系统参数和子系统外影响因素。系统参数较为稳定,短时间内较难改变,包括:问题领域的基本禀赋、基本的制度结构、社会文化价值和政治系统的资源配置情况。子系统外影响因素变动可能性大,是发生政策变迁的必要条件,包括:主要的社会经济变化、公众舆论的变化、操纵性联盟的格局系统变化以及来自其他子系统的政策决策和冲击。这两组变量会通过影响子系统政策行动者的资源和限制条件(中间方框)来对政策子系统造成影响。

在政策子系统(右边方框)内部,不同的政策行动者联盟在各自的信念体系和资源条件下提出各自的政策策略,在政策代理人的协调和运作下形成政府政策措施。接着在操作层面产生政策产出,并带来相应的政策效果。各政策行动者联盟依据政策产出和效果的内部反馈,以及新变化的子系统外影响因素,来调整自己的信念体系和政治策略(政策学习)。

3)居民个人

政策B鼓励建设分布式光伏应用项目,该政策措施可帮助拥有大量闲置屋顶天台空间的居民解决用电困难,提供投资机会。部分居民在充分了解此类项目的投资收益风险、补贴标准后,有申请建造的意向。但是补贴明细模糊、申报流程繁琐、融资途径不畅,致使屋顶业主望而却步,我国的分布式光伏处于叫好不叫座的阶段。因此,推广居民分布式光伏系统的应用,需要政府采取措施,明晰申报流程,简化补贴的审批和发放。

三、稳定系统参数对我国光伏产业政策变迁的制约

3.1、太阳能与用电需求分布不匹配

太阳能资源丰富区在我国西部或北部,具有巨大的开发潜能。而我国的用电需求大的华东华南地区,年辐射总量和日照时数都远低于西部地区,太阳能资源仅处于可用或良好状态。这样的分布不匹配,提高了光伏发电开发利用的难度,也增加了政府以政策推进这一开发进程的成本。

3.2、补贴基金限制

支持光伏产业发展的政策措施中,涉及到对光伏项目的财政补贴和税收优惠。由于政府对其掌握的资源禀赋,需要在多个不同的政策领域之间分配。在光伏产业这一政策子领域,存在着补贴基金的限制,造成了光伏补贴政策的补贴额度和补贴年限制约,无法保证对光伏产业发展的长期稳定支持。

3.3、电力体制壁垒

我国目前的电力行业企业主要有五大发电集团、两大电网公司和四大电力辅业集团。我国的电网公司垄断电网的输、配电业务,是电力调度机构,又是盈利主体。这样的输配电体制,导致电网公司缺乏积极性加快电网建设,提升输配电能力,做好迎接光伏等新能源发电并网的准备。此外,我国电力市场规划协调机制的不健全,也致使太阳能光伏等新能源发电并网的审核流程复杂、补贴落实缓慢。

3.4、公众观念滞后

公众对能源危机的认识和对太阳能光伏产业认知程度不足成为了推进我国光伏产业政策的障碍之一。我国整体上公众环境保护意识较低,大多不愿支付较高的价格购买新能源及其电力,以利用该差价鼓励光伏等新能源发电的发展。而“量入为出,有所节余”的传统支出观念也制约着我国居民的超前投资行为,影响了其对回收期较长的分布式光伏项目的投资积极性。

四、政策行动者的学习效应

政策A的执行得到了以下的反馈结果:政府主导组织建设的各示范光伏项目,并未形成商业化运营和形成示范效应,且一定程度上造成产业链发展不均衡的格局。在这一反馈下,光伏产业政策开始向政策B变迁,2005年可再生能源法出台。2009年,针对在政策B执行反馈中出现的上网制度不明确、电网能力落后、资金来源不明确的问题,全国人大常委会通过《中华人民共和国可再生能源法(2009修订案)》,明确了可再生能源发电上网全额保障性收购制度、加快电网能力建设、设立可再生能源发展基金等事项。在此后政策B的执行过程中,出现了地面大型光伏电站的输配电困难的问题,而分布式光伏电站可灵活配置(自用或上网)的优点也逐渐显现,促使政策B进一步演进和修正,在2013年6月14日召开的国务院常务会议明确了重点拓展分布式光伏发电应用的方向。

从以上对政策B整体演进的分析,可以看出我国光伏产业政策B的演化过程中,呈现出政策行为者不断发现新问题、不断得到经验教训、不断修正政策的发展路线。这一政策学习效应,可用线性箭头简单表示为“政策A出台→政策A执行反馈→政策B出台→政策B执行反馈→政策B修正→修正后政策B执行反馈→政策B再修正→……”。

五、结论与讨论

我国光伏产业政策从政策A(1995年~2004年,由政府主导建设若干光伏示范项目)向政策B(2005年至今,政府以扶持光伏产业和培育光伏市场为目标)的变迁,受到了问题源流、政策源流、政治源流内变化因素的影响。在问题源流内,世界光伏市场的迅速发展、常规能源日益短缺、光伏产业链不均衡发展这些能源产业环境的变化,与政策A的执行反馈一起,共同提出了我国光伏产业发展亟待解决的问题,呼唤着从政策A向政策B的变迁。在政策源流内,市场失灵理论和产业追赶理论为我国光伏产业政策的推出和变迁提供了理论上的合法性依据,这一合法性依据和问题源流内的问题共同推动政策A向政策B的变迁。而政府政策能力和行政能力上的局限,则导致政策B替换政策A之后,呈现出不断学习和自我修正的特点。在政治源流内,光伏企业、电网公司和居民等各政策参与方对政策B持有各自不同的政策立场,需要政府从中进行协调和疏导。

光伏产业政策的变迁也受到了相对稳定系统因素的制约,包括太阳能与用电需求的分布不匹配、政府补贴基金不足、电力体制壁垒、公众观念滞后等。这些因素短期较难改变,制约了政策的演进路径和演进方式的可能性。光伏产业政策变迁到政策B后,也在不断从自身的执行反馈中进行学习和自我修正,这其中包括了2009年对可再生能源法的修订和2013年提出以拓展分布式光伏系统为重点的政策演进。结论表明,在各项稳定因素的制约下,在政策能力和行政能力的局限下,我国光伏产业政策根据自身反馈的学习和自我修正显得极为重要。政策行动者需要不断从政策的实施反馈中察觉新问题,对政策行为进行修正,以期更好地促进我国光伏产业的发展和光伏市场的壮大。从长远角度看,要推动可再生能源的利用,一方面要提高政府的政策能力和行政能力,从而做到尽可能明智的资源配置的选择。另一方面要逐渐减轻稳定制约因素的影响,包括:调整财政收入结构,充实补贴基金;进行电力体制改革,破除电力体制壁垒;加强对社会公众环境意识和观念的革新与建设等。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信