疫情之下,全球经济都受到冲击,同样受到冲击的还有我们的海外工程行业。随着全球疫情趋于平缓,趋于日常化,多国开始开放,发展经济。并且在第26届联合国气候大会的推动下,全球再一次掀起了“减碳”的飓风。雷军有句话名言:“站在风口上,猪都能飞起来。”更何况是这样一场全球飓风。

不管是中国的光伏组件制造商,还是各种大小国有企业工程公司,也不管是从事什么行业的,现在都向新能源行业开始站队。当然不只是中国,其实在世界其他国家亦如此,全球各地都在大力开发自己的绿能产业链,引进自己的光伏产业,风电产业,也都觊觎于这一未来新的很有可能替代化石燃料的新一代能源产业。比如新能源条件得天独厚的沙特,也是希望在绿能新时代,依旧可以像在石油经济时代一样,是个能源老大哥,举手投足间影响世界经济。

Masdar在沙特建光伏厂

其实,对于中资承包商在海外市场,有一种现象叫:不中标愁,中标了更愁!。或者也可以说,吃不到葡萄说葡萄酸,吃到了葡萄的说真酸,然后对外宣传是真甜。个中滋味,恐怕只有身在海外工程的人自己能够懂得。

以往,中国承包商能走出去,凭借的仅仅是低价,各种别人不敢答应的条件,但是随着各方面成本的提高,其他诸如印度,土耳其,埃及等国承包商的崛起,中国的这种纯低价条件已经一去不复返。没有了任何优势,按照之前的做法是国内项目的人员整体搬到海外施工,所以多数时候是中国标准设计和施工,工人也是中国的,材料设备也是中国的,这种做法确实带动了出口,但是在当前情况下,投标则是标价居高不下,中标则是成本做不下来,严重亏损。

现在的光伏项目亦如此:

Rystad能源的分析显示,激增的加工材料以及海运成本可能会威胁50GW,而2022年度全球计划开发的大型电站级光伏项目总共90GW,这一数字达到了惊人的56%。

商品价格通胀以及供应链瓶颈可能会导致延迟甚至取消某些项目,严重影响光伏发电的需求以及消费者价格。

受核心部件价格通胀带动,光伏组件的制造成本已经从2020年的0.2美元每瓦(峰值功率)以下猛增至2021年下半年的0.26至0.28美元每瓦(峰值功率) -增长了近50%。

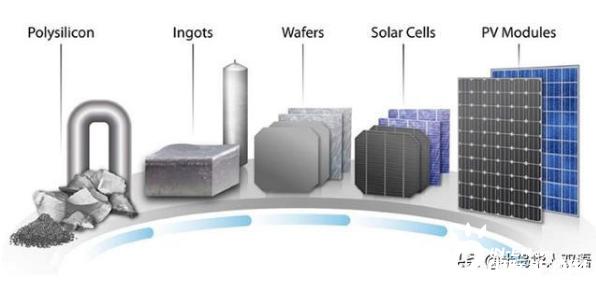

这次激增的重要推手是光伏板生产核心组成-多晶硅,其成本增长了300%以上。另外,其他原材料-银,铜,铝和玻璃-也是从2020年1月份以来就稳步攀升,加大了组件的价格压力。

Rystad能源的高级新能源分析师David Dixon说道:“就在第26届联合国气候大会的前几天,电站级光伏产业就面临了众多最艰难的挑战之一。当前的瓶颈在接下来的12个月之内不会有什么缓和,意味着开发商以及承购商将不得不决定是否要减少利润,延迟项目或增加承购价格从而让项目财务关闭。”

除了材料成本的通胀,给开发商和组建供应商造成重大挑战的供应链里,海运是另外一个因素。海运的成本继续上升,在整体生产资本支出中发挥着越来越重要的角色。在2021年之前,光伏板的运输成本对总体的生产成本影响非常小。然后,在疫情时代,海运延误和瓶颈造成价格增长近500%,从2019年9月的0.005美元每瓦(峰值功率)上升至2021年10月的0.03美元每瓦(峰值功率)。

光伏组件以及他们相关的运输成本通常占项目总固定资产投资的1/4 - 1/3,并且两者是项目成本中的重大子项。当光伏组件,以及海运,都增加时,就对项目经济性产生了严重的影响。

Rystad能源做了敏感性分析,将去年的组件和海运成本同当前的成本对比,确定不同电站规模下的均化发电成本。

结果显示,新项目的均化发电成本增长了10%-15%,对于2022年计划的大多数项目来说,成本将大幅上升。看到他们的项目有风险,开发商可能不得不寻求商议更高的电力采购价格或自己消纳一些成本通胀,接受更高的项目成本和更低的利润。

除了上述的光伏组件和海运费成本的上升,还有高昂的人员成本,这里的人员成本不是说给员工工资涨高了,而是附属成本大幅上涨,比如高昂的回国机票费用,超级烦琐苛刻的回国条件,成本不低的隔离费用等等。当然,在当前疫情下以及当前政策引导下,也没有人像从前那样愿意把自己的脚踏出国门。

中国的承包商之路必定艰辛,不真正地国际化恐怕那以再像以往那样风光。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信