欧盟委员会4日决定,将从6月6日到8月6日对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税,此后4个月税率将升至47.6%。

此前公开报道显示,2011年,中国向欧盟出口了总价值210亿欧元(约合1665亿元人民币)的太阳能面板和相关部件,出口量占中国光伏制造业总产量的70%,占中欧贸易总额的7%左右。而中欧光伏双反案也因此成为中欧迄今为止最大的贸易摩擦、全球涉案金额最大的贸易争端。

由于市场早就预期该提案将获得通过,而11.8%的税率较预期大大降低,受此影响,中概股光伏板块周二逆势上涨,截至美股收盘,在美上市中概股中,韩华新能源(HSOL)上涨6.75%,晶科能源(JSK)上涨4.12%,昱辉阳光(SOL)上涨4.06%,中电光伏(CSUN)上涨3.85%,天合光能(TSL)上涨2.17%,赛维LDK(LDK)上涨1.66%,大全新能源(DQ)上涨1.50%,阿特斯太阳能(CSIQ)上涨1.14%,晶澳太阳能(JASO)上涨0.93%。

光伏引爆中欧贸易战

华尔街日报引述欧盟官员说法报道,欧盟把针对中国太阳能面板设备进口反倾销税的全面实施时间向后延迟两个月,以便中国制造商可以有时间与欧盟当局协商一个解决方案,希望以此解决近几十年以来最严重的一起非公平贸易争议。

210亿欧元,光伏双反案成为中欧最大贸易摩擦、全球涉案金额最大的贸易争端

1914年6月28日,奥匈帝国的皇太子弗朗茨·斐迪南大公在萨拉热窝遇刺事件,是第一次世界大战的导火线。将近100年过后,欧盟对华光伏实施双反,让本已剑拔弩张的中欧贸易关系更加紧张,贸易战一触即发。

当地时间6月4日,欧盟委员会公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果,决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税,此后4个月税率将升至47.6%。

2011年,中国向欧盟出口了总价值210亿欧元(约合1665亿元人民币)的太阳能面板和相关部件,出口量占中国光伏制造业总产量的70%,占中欧贸易总额的7%左右。而中欧光伏双反案也因此成为中欧迄今为止最大的贸易摩擦、全球涉案金额最大的贸易争端。

作为回应,商务部新闻发言人赵丹阳6月5日表示,中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴调查程序。

这并不是一场孤立的战役。早在今年2月27日,欧盟执委会就提议对来自中国的瓷盘和其他餐具以及厨具施加长期进口关税;5月15日,欧盟在没有欧洲企业或行业组织提交申诉的情况下,首次主动立案对产自中国的无线通信网络与关键设备展开反倾销和反补贴调查,华为中兴成为重灾区……据悉,欧盟执委会正在调查32件涉及倾销及关税补贴的案件,其中有21件与中国有关。

最愚蠢法案双输几成定局

欧盟是中国第一大贸易伙伴和最大出口市场,中国亦是欧盟第二大贸易伙伴和增长最快的出口市场之一。

此次贸易争端突显出全球最大的两个贸易伙伴之间的紧张关系,它们需要在保护国内市场免受外来竞争和避免贸易战之间做出平衡。

欧盟需要中国购买其产品,帮助其走出欧债危机的阴影,但又担心中国公司利用国家融资生产同欧洲相竞争的产品,涉及从电信设备到太阳能电池板等产品。

以美国为前例,中欧光伏双反案几乎必定双输

但通过贸易保护来获得成功的机会很小。欧盟对华光伏“双反”,前面有一个榜样——美国已经对中国太阳能电池征收了最高达255%的关税。从目前情况看,可以说是“双输”。

2012年10月,美国商务部宣布对华太阳能光伏征收高达255%的关税。此举基本将中国光伏企业从美国市场排除在外。但关税既没有让太阳能电池的价格猛涨,也没有重振美国国内的制造基地。

因为虽然从中国进口太阳能电池的速度大大放慢,但从亚洲其他地方进口的数量激增。而且,美国的太阳能企业去年还流失了大约8200个制造方面的就业机会,未来几年,更面临高达6万人的就业机会流失。

因此欧盟此举很容易让人联想到美国在1930年通过并实施的《斯特姆-霍利》法案,该法案在经济萧条席卷全球的关键时刻大幅度提高关税,最终导致全球关税大战,让经济危机周期大大延长,就像摩根大通CEO拉蒙特所言,“大大加剧了世界范围内的民族主义”,给本已动荡的国际局势又添了把随时着火的干柴。

葡萄酒只是小试牛刀中国有飞机汽车后手

中国是全球第二大经济体,也是增长最快的大型经济体,然而,与之难以匹配的是连续遭遇国际贸易摩擦,无论是欧美日等发达经济体,还是巴西、印度等新兴经济体,近年来连续针对中国出台贸易制裁。

事实上这恰恰表现了世界对中国经济发展的矛盾态度。一方面对中国增长的依赖,一方面又担心其增速过快对自身经济的反噬。未来,中国作为一个出口市场对各经济体的重要性将如何演变?这当然取决于中国未来的经济增长,及其是否能成功实现经济转型、降低对出口和投资的依赖度。

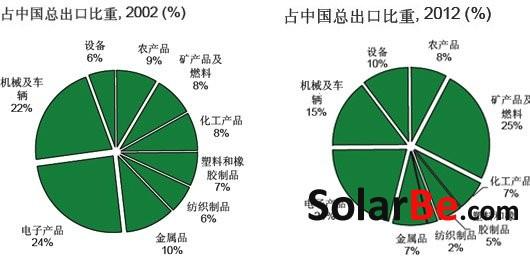

2002年与2012年中国主要进口品变化。数据来源:CEIC,瑞银证券

此外,随着中国的发展,其自身产品在价值链中的位置也应继续提升,也许会越来越多地替代价值链中游产品的进口。

总体而言,中国目前和10年前的主要进口类别均是大宗商品、资本品(如机械设备)以及用于再出口的中间产品。不过,中国加工贸易产品(如电子、纺织、橡胶和塑料材料)以及资本品(机械设备、车辆和金属产品)的进口正在随着产业价值链上移而有所减少。

这恰恰是欧美等国家最为担心的。未来10年,中国的制造业领域可能会继续沿着价值链上移,越来越多的国产商品替代进口的机械设备、汽车和工具。

近年来欧盟进口葡萄酒数量在国内市场急剧增长,中国在此时采取葡萄酒反制措施,无疑是对欧盟的沉重回击。但这还是小试牛刀。

当中国开始对欧盟的汽车、飞机等产品进行制裁时,才是欧盟最大噩梦的开始。事实上奥迪等高级乘用车已经开始受到威胁,新的公车采购细则出台,国产品牌红旗“需大于供”。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信