近年来,光伏产业在科技创新的驱动下不断进步,行业硕果不断涌现。一方面,光伏发电成本的不断降低为产业发展带来很强的竞争力;另一方面,光伏组件的效率提升与场景应用结合也给用户带来更丰富的发电体验,正是这些技术进步与创新让这个光明的产业不但“走的快”,而且“走得稳”。纵观光伏产业的发展史可以看出:技术的升级换代始终要尊重科学实事求是,不以客户价值为中心的“概念型”产品将被市场所淘汰。近期,关于组件尺寸的问题争论不休,但我们应当认识到:组件尺寸的增大并不是行业公认的科技创新,而是“伪创新”。光伏“伪创新”不但不会给投资者带来明显的收益,反而会加大投资者在各种极端环境下面临的风险。先前已有多位业内人士对超大尺寸风险进行论证,并呼吁广大业主不要被“概念”冲昏头脑,今天,我们就从春夏季常见的“冰雹”角度来看超大尺寸的表现。冰雹灾害是由强对流天气系统引起的一种剧烈的气象灾害,它出现的范围虽然较小,时间也比较短促,但来势猛、强度大。欧洲、中国和美国是冰雹灾害频繁发生的国家,冰雹每年都给人民生命财产带来巨大损失。当冰雹突袭面积超过3平米的超大组件时,其风险相比常规尺寸组件将成指数型的提升。

全球冰雹发生的区域如上图所示,已基本在80%以上,这就意味着户外运行发电数十年的光伏电站将不可避免遇到冰雹危害。

2019年,美国德克萨斯州的Midway项目(178MW)发生严重的冰雹灾害,超过40万块组件受损,带来约8000万美元的经济损失。当超大组件在全生命周期内遭遇冰雹危害的时候,其失效风险分析如下。

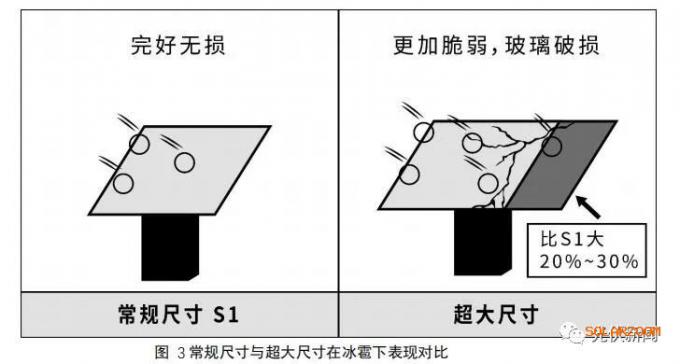

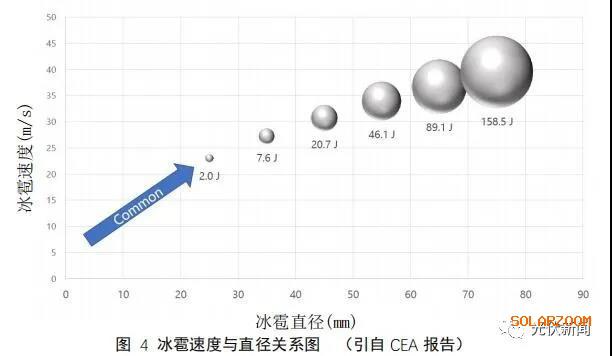

光伏玻璃是研究组件“抗击打”能力的关键。从双玻时代最先的2.5mm厚度到现在的2.0mm厚度玻璃的大批量使用,底层逻辑是为了维持成本优势,玻璃厚度也变得越来越薄,最近已有厂家想开发更薄的玻璃。在这种严酷的环境下,目前组件的尺寸却还在一直增加。超大组件的面积超过3平米,若继续采用2mm厚度的玻璃,相比常规组件面积增大了20-30%,这部分额外的面积将承受更多的冰雹袭击。以40mm的冰雹为例,单个冰雹的冲击动能达10J,一般冰雹会持续10分钟,这段时间内超大组件将比常规组件多承受约30000J的动能冲击,相当于将一辆汽车举起2米高的能量。

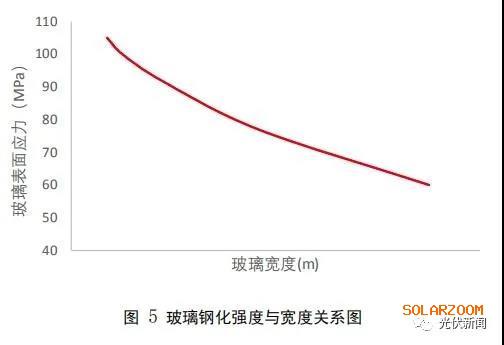

同时玻璃钢化强度主要靠急冷段的温度梯度实现,超大组件的1.3米宽度增幅明显,急冷段风栅冷却均匀度难度增加。因此随着超大尺寸组件玻璃宽度的增加,边缘钢化度将下降,抵抗冲击能力更加薄弱,其遇上冰雹袭击时玻璃爆裂的风险提升几十倍。

综上所述,超大尺寸组件因为面积的明显增幅,遭遇冰雹袭击时相比常规尺寸会承受更大的冲击动能,变得异常脆弱,给业主带来巨大的经济损失的概率提升数十倍。事实上,冰雹危害的风险并非无法规避,一个理性的光伏投资者会谨慎考量潜在风险,得出最适合自己项目的最优解,在保证自己投资安全可靠的前提下,选择合理尺寸的组件而非一味盲从所谓“超大尺寸”。持续不断的技术革新是光伏产业发展的坚实依靠,需要注意的是,未来的光伏产业发展不应该拘泥于超大尺寸的“伪创新”,而是应将目标锁定在效率提升和场景应用的结合等方面的“真创新”上。“伪创新”是投机与急功近利心态的体现,将会挤占市场资源,逆向淘汰正潜心攻关光伏技术难题的企业;而“真创新”最终将会获得光伏投资者的认可并为整个行业带来新价值。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信