“对每个代理用户都要派发告知书。”一位电网从业人员告诉记者。“1439号”和“809号”通知发布后,电网公司的角色正在发生改变。

10月12日,国家发展和改革委员会印发的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439号)(简称“1439号文”)指出,对暂未直接从电力市场购电的用户由电网企业代理购电,代理购电价格主要通过场内集中竞价或竞争性招标方式形成。10月25日,国家发改委办公厅发布《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格[2021]809号)(简称“809号文”),对电网代理购电进行了详细规定。

10kV及以上的工商业用户原则上全部进入市场,直接向发电企业或售电公司购电。而暂未直接参与市场交易的工商业用户,与电网的关系则发生了根本性变化,从以往的购售电的关系,变成了代理关系,且电网不收取代理购电费。电网代理购电的新模式,在深化电价市场化改革上又进一步,而这一政策安排能否解决计划与市场双轨问题,以及未来电网公司在电力批发市场和零售市场中的角色定位等,仍有待在实践中破解。

批发市场供需资源匹配细则待定

根据809号文,电网可代理购电的用户范围包括:暂无法直接参与市场交易的10kV及以上工商业用户、未直接参与市场交易的其他工商业用户,以及已直接参与市场交易又退出的工商业用户。居民、农业用电由电网企业保障,保持价格稳定。

这部分用户的电量来源同样可分为两类:一是各地执行保量保价的优先发电(不含燃煤发电,下同)电量;二是参与批发市场交易获得的电量。

按照809号文的要求,各地执行保量保价的优先发电电量继续按现行价格机制由电网企业收购,用于保障居民、农业用户用电。各地保量保价的优先发电电量,不应超过当地电网企业保障居民、农业用户用电和代理工商业用户购电规模。

当优先发电电量大于居民、农业用户用电量,且两者之间的差额暂时无法放开时,可将剩余发电量暂作为电网代理工商业用户购电电量的来源;当优先发电电量小于居民、农业用户用电和代理工商业用户购电规模时,优先发电量应先满足居民和农业用户的用电,不足部分电量由电网通过市场化方式采购。

按照电网代理购电新规则,2021年12月底前,电网企业通过挂牌交易方式代理购电,挂牌购电价格按当月月度集中竞价交易加权平均价格确定,挂牌成交电量不足部分由市场化机组按剩余容量等比例承担,价格按挂牌价格执行,无挂牌交易价格时,可通过双边协商方式形成购电价格;2022年1月起,电网企业通过参与场内集中交易方式(不含撮合交易)代理购电,以报量不报价方式、作为价格接受者参与市场出清,其中采取挂牌交易方式的,价格继续按当月月度集中竞价交易加权平均价格确定。

一位从事财务工作的业内人士指出,当优先发电量中的低价电(如水电)无法满足居民、农业优先购电需求时,就要购买平价或高价电去补足电量,进而形成“差额电量不平衡资金”。

809号文对此做出了原则性规定:执行代理购电机制后,电网企业为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益(含偏差电费),按月由全体工商业用户分摊或分享。不过据记者了解,目前还没有分摊或分享的具体方法。

此外,一位业内人士透露,电网在电力发输配售的产业链上,处于自然垄断环节。电网作为价格接受者代理购电,不与发电企业议价,既保障了市场公平,也保障了市场价格在真实供需比下形成。但是809号文未细化明确电网代理购电的交易时序和优先级别,在部分供需紧张,“缺电量、缺装机”的地区,可能出现电网代理购电“无电可买”的情况。

比如,年度交易时,若已进入市场的电厂与市场用户首先完成高比例签约,电厂绝大部分发电能力与市场用户完成签约;电网企业再通过集中交易代理购电时,由于市场电厂剩余发电能力不足,电网代理购电规模将无法全额成交;最终进入系统实际运行阶段,由电网代理购电但未全额成交的一般工商业用户按有序用电规定无需限制用电,涉及有序用电的市场用户买到了电却无法按交易合同正常用电,将导致资源“错配”。

1439号文特别要求,避免不合理的行政干预,各地应严格按照国家相关政策要求推进电力市场建设、制定并不断完善市场交易规则。

与分时电价的不同衔接方案

1439号文和809号文都提到,要加强与分时电价政策的衔接。“809号文”提出,在现货市场未运行的地方,电网企业代理购电用户代理购电合同未申报用电曲线,以及申报用电曲线但分时电价峰谷比例低于当地分时电价政策要求的,用户用电价格应当按照当地分时电价政策规定的时段划分及浮动比例执行。

有资深研究者指出,各地目前采用的具体衔接办法有所不同,没有统一的解决方案。

比如,山东省明确在电力现货市场未运行时,电力中长期市场交易合同未申报用电曲线的,结算时用户电能量交易价格、省级电网输配电价(含线损和交叉补贴,下同)高峰时段上浮50%、低谷时段下浮50%、尖峰时段上浮70%。电力现货市场运行后,电力现货市场结算(中长期、日前、实时)电量,其电能量交易价格、省级电网输配电价不再执行分时电价政策。

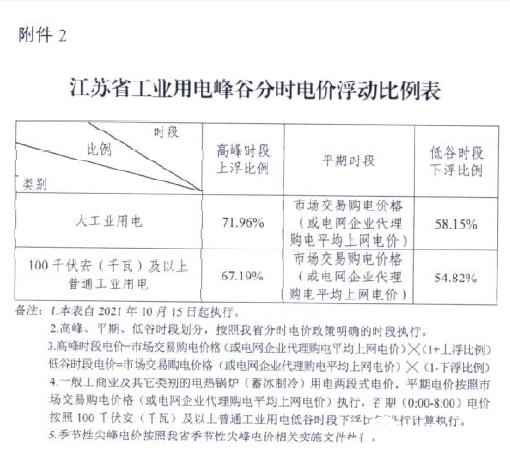

而江苏省发改委10月23日发布的方案则明确,取消现行一般工商业及其它用电、大工业用电的目录销售电价,按照原类别、电压等级、时段分别设定的高峰、平段、低谷分时销售电价,调整为以市场交易购电价格(或电网企业代理购电平均上网电价)为基础,按照统一规定的比例(如下图)分别确定。

来源:江苏省发展改革委关于进一步做好深化燃煤发电上网电价市场化改革工作的通知(苏发改价格发〔2021〕1008号)

也就是说,市场交易购电价格或电网企业代理购电平均上网电价为终端用户的平段电量电价,高峰和低谷时段,则在市场交易购电价格或代理购电平均上网电价的基础上分别乘以相应上浮和下浮比例,得出结果。

前述研究者指出,有些地区统一了电源侧、电网环节和终端销售电价的分时比例,有些则是基于原目录电价反推出来的比例,与源侧和网侧的时序成本未必一一对应,可能存在不同程度的峰谷损益问题。

电网该不该参与零售市场

两份通知对电网代理购电的用户范围做出了明确限定:已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易,仍按目录销售电价执行的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、输配电价、政府性基金及附加组成。

已直接参与市场交易的高耗能用户,不得退出市场交易;尚未直接参与市场交易的高耗能用户原则上要直接参与市场交易,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、输配电价、政府性基金及附加组成。

电网企业代理上述用户购电形成的增收收入,纳入其为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。

对于电网参与竞争性售电业务,相关媒体报道,将给零售市场带来不公平的竞争环境,并强调要对电网代理购电加强监管。

实际上,9号文发布后不久,关于电网能否从事竞争性售电的讨论就不绝于耳,当时有观点认为,鉴于电力市场处于起步阶段,售电主体尚未培育出来,电网应该可以允许参与售电,但应采取不对称监管。

多位业内人士认为,无论是从批发市场和零售市场的价格传导机制,还是从电网代理用户范围来看,新政都更接近于在当前价格机制和市场框架下的一种过渡方案,最主要的目的是把用户先“放进”市场。

有售电公司从业者指出,目前的客观事实是,尚未进入市场的10kV及以上工商业用户数量多,但单体规模小,且缺乏能够适应现货市场交易的表计等硬件设施,要代理这部分用户,售电公司要付出一定管理成本。

“从前讨论的‘售电平台’的商业模式也不是一朝一夕就能建成的。”上述从业者补充道。所谓“售电平台”模式,即类似淘宝模式,靠单价低但数量多的服务费以及整体负荷预测能力在批发市场中获得具备一定优势的价格。

一位长期研究售电业务的人士告诉记者,一旦燃料价格下降,由于电网是批发市场月度交易均价的接受者,由电网代理购电的工商业用户很可能选择其他能拿到更低批发价格的售电公司代理。彼时,电网企业将真正接近“保底售电”的定位。

中国人民大学应用经济学院助理教授郑㼆补充认为,按照目前规定,用户一旦选择进入市场后再退出,即要承担1.5倍电网代理购电价格,那么市场价格必须足够低,且用户选择售电商的成本不高,才可能实现最初的政策设计目标。

“用户选择电网代理购电时,也被赋予了未来继续选择由电网代理的权利,一定程度上规避了部分市场风险,因此电网代理用户应该支付高于均价的代理电价,才能避免其主动选择‘留在’电网,从而实现电网代理政策设计的初衷。”

郑㼆介绍,国际电力市场中的“保底售电服务(default service)”,一般由对应配电公司负责帮被迫退市及无法进入市场的用户去电力批发市场中采购,他们也可以为这些用户设置不同的零售套餐,但政府会规定其上限价格。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所杨娟、刘树杰曾撰文指出,保底供电的性质是对消费者用电可靠性的制度保障,而非社会福利。购进价格由批发市场中的供求关系决定,销售价格基于“合理成本+合理利润”确定。保底供电既不是低价供电,更不是“亏本供电”,也不是“惩罚性高价供电”。

郑㼆认为,提供保底服务的不一定是电网企业,可以通过框定基本要求,然后拍卖等效率更高的方式,来决定保底服务商。

也有研究者曾提出,电网代理购电,应从组织架构上独立出来,成立电网全资控股的售电公司,以便财务独立、信息公开,成为一个完整的保底售电主体。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信