科技创新能跳多高,能跑多远,基础研究是关键。在深耕技术创新进程中,学术论文的撰写发表是反映基础研究进展,让公众了解科技前沿突破的重要渠道。企业是创新的主体,在国际权威学术期刊上发表论文的数量和规模,也是被科研界公认的一项反映企业科技创新实力的重要指标。

日前,汇耀品尚能源科技联合西南交通大学、香港理工大学在结构领域国际顶级期刊《Engineering Structures》发表论文——《大跨度柔性光伏支架结构风荷载及风致响应试验研究》,由汇耀品尚能源科技研发团队,西南交通大学风工程试验研究中心副主任、博士生导师李明水教授等企业/高校/科研机构的研究人员共同发表。这是汇耀品尚能源科技首次在该期刊发表论文,也是校企强强联合的又一重要科研成果突破,受到业界和学界的广泛关注。

《Engineering Structures》 (中文名《工程结构》)创刊于1978年,是结构工程领域最具影响力的国际顶级期刊。该刊聚焦各类基础设施、结构动力学、结构可靠性与稳定性、结构健康监测、新型材料与结构等相关领域的重点研究和前沿进展,以反映结构工程和结构力学界不断变化的需求。JCR-1区,2023年最新影响因子为5.6,CiteScore指数值为10.2,在推动行业科学创新和扩展学术对话方面具有重要的影响力。

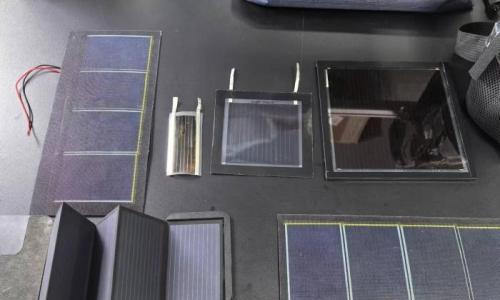

众所周知,柔性光伏支架结构具有综合建设经济性良好、跨度大、净空高、复杂地形适应性强等优点。然而,由于拉索系统的高柔度和低阻尼特性,风荷载成为结构安全的首要控制因素和设计中的重点考虑因素。

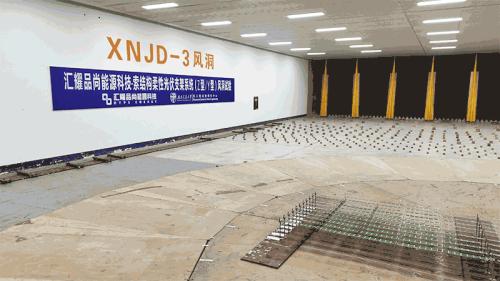

汇耀品尚能源科技技术团队研发了一种多跨多排的45m跨度柔性光伏支架结构。在西南交通大学风洞实验室通过刚性模型研究柔性光伏支架光伏板的风荷载,并通过气弹模型风洞试验研究其风致响应。

在课题研究中,汇耀品尚能源科技技术团队联合西南交通大学研究了光伏组件的遮挡效应和倾斜角度对柔性光伏支架风荷载和风致振动的影响。

刚性模型

在刚性模型风洞试验中,结果表明:光伏组件表面风压沿风流方向呈梯度分布,沿跨中呈对称分布。随着光伏组件倾斜角度的增加,遮蔽效应变得显著。遮蔽效应对柔性光伏支架结构平均风压系数的影响在迎风区第二排最为明显。当结构受到风压作用时,对于边跨(即边跨中的R2)的第2排迎风面,随着倾斜角α从10°增大到20°再增大到30°,遮蔽效应从23.9%增大到65.2%再增大到76.1%。而在跨中,随着α从10°增加到20°再增加到30°,屏蔽效果从8.7%增加到64%再增加到81.7%。当结构受到风吸力作用时,对于边跨R11,随着倾斜角度α从10°增加到20°再增加到30°,遮挡效应从18.9%增加到64%再增加到89.2%。而在跨中,随着α从10°增加到20°再增加到30°,屏蔽效果从13.9%增加到59.8%再增加到89.1%。

气弹模型

在气弹模型风洞试验中,结果表明:柔性光伏支架结构的平均竖向位移随风速和光伏组件倾角的增大而增大。由于迎风区和背风区均设置了抗风索,在结构受到风吸力作用时,靠近边缘排的光伏组件振动幅值明显小于中间排。柔性光伏支架结构受风压作用时,平均竖向位移最大值出现在高风速下的第一排。遮蔽效应对α=20°时柔性光伏支架结构的风振响应影响较大。与迎风区第1排相比,边跨振幅减小约53%,中跨振幅减小约52%。

最后通过刚性模型和气弹模型风洞试验,得到柔性光伏支架结构的等效静力风荷载,研究表明:按照我国现行建筑设计规范进行柔性光伏支架结构的抗风设计可能偏于保守。

近年来,汇耀品尚能源科技重视校企强强合作,发力基础研究领域,致力于填补行业短板,持续在能源转型科研轨道上摘星揽月,勇闯科研“无人区”。

作为柔性光伏支架领域的开拓者,汇耀品尚能源科技历经多年研发、应用与技术迭代,先后获得多项柔性光伏支架相关专利,推出多款高安全性、高经济性、高场景适应性柔性支架产品,极大提升应用场景空间利用效率,有效降低光伏电站建设成本,提升电站投资回报率,同时释放板下空间;应用场景涵盖山地农光互补、渔光互补、沿海滩涂、沙戈荒治理、工商业分布式等,使得“光伏+”得以实现。

近年来汇耀品尚能源科技持续拓展海内外市场,不断刷新业界纪录。业务遍及全国、辐射东南亚,累计投产、在建柔性光伏支架电站项目超4GW,成为柔性光伏支架领域发展最快的企业。公司得到了国家能源集团、国家电投、华能、大唐、华电、三峡、中广核等业主单位的广泛认可。

展望未来,公司将通过扎实的基础研究和不懈的技术升级,为光伏行业的进一步降本增效,探索延展新思路。并将继续联合知名高校和科研机构,深化合作内涵、拓宽合作领域、创新合作方式,以期取得更多高质量合作成果,实现互利共赢、共同发展,分享行业新理论、新成果、新发现和新方法。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信