当黄河三角洲的盐碱地上架起成片光伏板,板上蓝色电池板追光发电,板下耐盐作物茁壮成长,东营正以“光伏+生态”的创新实践,破解生态脆弱区“保护难、开发更难”的发展悖论。

作为全国盐碱地最集中的地区之一,东营将20万亩盐碱地转化为新能源基地,“板上发电、板下种植”模式不仅实现年发电量超20亿千瓦时,更通过土壤改良让昔日“不毛之地”重现生机。这场“向盐碱地要效益”的探索,为黄河流域生态保护与能源转型提供了极具价值的现实样本。

生态修复与能源生产的“双向奔赴”

东营的破题之道,始于对盐碱地特性的科学利用。传统盐碱地治理需投入大量淡水洗盐,而光伏板的架设恰好形成天然“遮阳伞”。数据显示,光伏板可使地表蒸发量减少40%,土壤含水量提升15%—20%,配合滴灌系统精准补水,为碱蓬、苜蓿等耐盐植物创造了生存环境。在河口区500兆瓦光伏项目现场,板下种植的盐地碱蓬已形成2万亩红色景观带,不仅固碳释氧,还吸引了白鹭、野鸭等20余种鸟类栖息,成为“光伏电站里的湿地公园”。

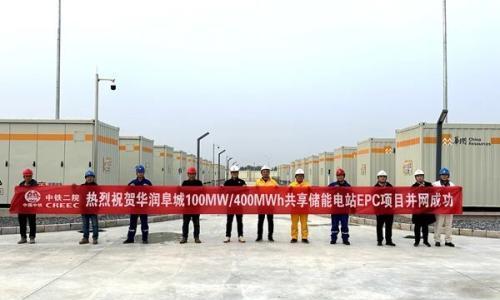

“渔光互补”模式则让水资源利用更具智慧。利津县100兆瓦项目将光伏板架设在养殖池塘上方,板上发电、板下养鱼,实现“一水两用、一塘双收”。该项目年发电量达1.2亿千瓦时,相当于节约标准煤3.6万吨,同时池塘亩产鱼虾提升至1200斤,较传统养殖增收30%。这种“水上清洁能源、水下生态养殖”的立体开发,彻底改变了“盐碱地只能撂荒”的旧认知。

经济效益与生态安全的动态平衡

光伏电站的建设,为东营带来了实实在在的“绿色收益”。截至2025年6月,全市盐碱地光伏项目累计投资超80亿元,带动就业岗位5000余个,其中90%为本地农民。在垦利区,村民通过土地流转获得每亩每年800元租金,还可参与板下作物种植、电站运维等工作,人均年收入增加2.4万元。正如黄河口镇盐窝村村民王建军所说:“以前种地靠天吃饭,现在土地租出去有租金,干活还有工资,日子踏实多了。”

但生态保护的红线从未退让。东营严格遵循“光伏电站建设不得占用核心湿地、不得影响黄河行洪”的原则,在项目规划阶段便通过无人机航拍、土壤检测等手段划定开发边界。在黄河入海口周边5公里范围内,所有光伏项目均采用“高支架、宽行距”设计,确保鸟类迁徙通道畅通;板下种植禁止使用化肥农药,优先选择固氮植物改良土壤。这种“生态优先、适度开发”的理念,使光伏项目与黄河三角洲国家级自然保护区形成了和谐共生的格局。

技术创新与长效治理的现实挑战

尽管成效显著,东营的探索仍面临“三难”困境:一是土壤改良周期长,重度盐碱地需3—5年才能达到种植条件,前期投入成本较高;二是技术集成难度大,光伏板清洗、病虫害防治等需兼顾发电效率与生态安全;三是收益平衡压力大,新能源补贴退坡后,部分项目面临盈利空间收窄的问题。

对此,东营的破局之策是“科技+机制”双轮驱动。在技术层面,与中科院合作研发耐盐植物基因编辑技术,培育出亩产达800斤的“盐麦1号”;在机制层面,建立“政府引导+企业主体+农户参与”的利益联结模式,将板下作物收益的10%作为生态修复基金,用于长期土壤监测与改良。正如东营市发改委负责人所言:“盐碱地治理不可能一蹴而就,我们要算好生态账、经济账、长远账,让每一块光伏板都成为生态保护的‘绿色卫士’。”

从“盐碱荒滩”到“光伏绿洲”,生态保护与能源开发并非对立选项。当新能源产业与生态修复深度融合,不仅能让“不毛之地”产生经济价值,更能为脆弱生态区提供可持续发展的新路径。未来,随着氢能制储、智慧运维等技术的融入,这片黄河尾闾的盐碱地,或将成为全球生态能源融合发展的示范窗口——毕竟,对自然的敬畏与善用,从来都是人类文明进步的永恒课题。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信