10月20日,深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司发布关于使用部分募集资金投资建设新项目的公告。

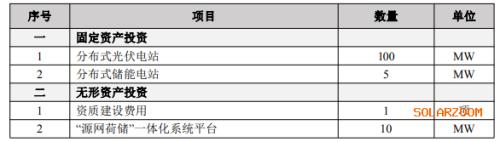

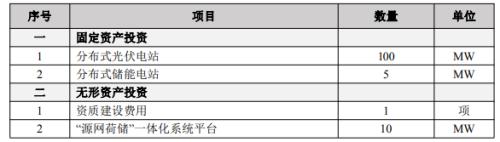

公司全资孙公司新城市(深圳)能源科技有限公司拟建设建筑绿能及零碳园区规划建设项目,项目拟投资金额2.5665亿元,项目建设周期为11年,包括建设期1年,运营期10年。项目建设内容分为固定资产投资(分布式光伏电站、分布式储能电站)和无形资产投资(资质建设、“源网荷储”一体化系统平台)两项。

针对项目实施面临的风险,公司提出应对措施:

(1)电力市场化改革下的电价波动与收益不确定性风险

市场化交易中,电价波动加剧,未来收益不确定性增加;峰谷电价价差可能随时间或政策调整而收窄,影响储能套利和经济模型;辅助服务市场规则、需求响应补偿标准等可能发生变化等。

应对措施:①动态优化自发自用比例:利用平台实时监测园区负荷与现货电价,在市场电价显著高于协议电价时段,智能切换为“余电上网”模式,捕捉高价机会,提升综合电价。②参与更高价值市场:推动储能电站独立注册,积极参与调频辅助服务市场,其单位收益远高于单纯调峰,可显著提升储能单元的整体收益能力。③“绿电+绿证/CCER”最大化碳资产价值:将绿色电力与环境权益捆绑,为园区高端出口型企业提供“零碳”解决方案,可协商获取高于普通电价的绿色溢价,提升光伏电力的整体价值。④拓展碳服务深度:将基础碳盘查服务升级为碳资产管理综合服务包(如减排路径规划、ESG报告编制、履约交易支持),

将大幅增加年服务费收入。

(2)技术集成复杂性与标准不统一风险

零碳园区涉及光伏、储能、充电、智慧能源管理等多系统集成,不同设备厂商接口协议不一,易出现兼容性问题,增加调试难度与运维成本。

应对措施:依托深圳市博士后创新实践基地的技术研发能力,公司正着手开发自主可控的智慧能源管理系统,支持主流通信协议接入与边缘计算功能,提升系统兼容性与响应效率;在设计阶段遵循国家现行标准(如《低碳产业园区建设导则》、《分布式电源并网技术要求》GB/T33593-2017、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 -2021、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015等),推行模块化、标准化设计方案,降低系统集成风险。

(3)投资回报周期长与资金压力风险

光伏、储能等设施初始投资较高,部分客户对长期回报存有顾虑,可能导致项目推进缓慢或融资困难。

应对措施:公司积极探索多元融资与合作模式,推动“EPC+O”(设计—采购—施工+运营)、合同能源管理(EMC)、能源托管等轻资产服务模式;引入具备资金实力的能源投资方共同组建项目SPV公司,通过“联合投资、专业运营、收益分成”的机制,实现风险共担、收益共享,有效降低业主初期投入成本,提升项目可实施性与商业吸引力。

(4)碳核算数据准确性与认证合规风险

随着碳市场扩容,碳排放数据将成为园区准入、绿色金融支持及品牌价值评估的核心依据,若核算方法不科学或监测体系不健全,可能引发合规争议。

应对措施:公司正基于BIM/CIM模型框架与物联网感知技术方向,构建面向零碳园区的碳排放核算体系,结合IPCC指南与《企业温室气体排放核算方法》国家标准,建立覆盖电、气、热、交通等多源能耗的碳排放数据库,支持分项计量、动态核算与可视化展示;同时,积极与权威第三方机构(如中国质量认证中心等)建立战略合作关系,推动碳核查流程规范化,确保核算结果具备可追溯性与公信力,为后续平台建设与项目应用奠定基础。

(5)地方执行差异与落地阻力风险

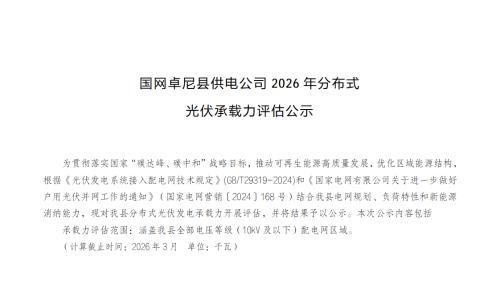

不同地区在电网接入审批、土地用途认定、建筑风貌管控等方面存在差异化要求,可能影响光伏铺设范围或储能设施建设。

应对措施:依托全国11个区域分公司本地化团队,强化与地方政府主管部门的沟通协作,前置开展政策适配性评估;结合百千万工程等项目实施节点,优先选择政策支持力度大、政企关系成熟的片区开展试点示范,以点带面推动规模化复制。

通过建立健全风险预警机制、技术储备体系与多方协作网络,公司将持续提升在复杂环境下的项目交付能力与运营韧性,确保建筑绿能及零碳园区项目不仅“建得成”,更能“运得好、见效久”,真正实现生态效益、经济效益与社会效益的有机统一。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信