论文概览

实现均匀稳定的空穴传输层(HTL)对大面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)至关重要。然而,当前基于自组装单分子层(SAM)的HTL存在界面粘附力弱、薄膜均匀性差及稳定性有限等问题,制约了其规模化应用。本研究提出一种集成化HTL策略——在NiOx合成过程中进行原位SAM锚定,形成一类兼具可扩展性、高性能与高耐久性的HTL。该策略显著提升了分子有序度、能级匹配度及电荷提取效率,从而在大面积狭缝涂布模组中表现出更显著的性能提升。采用该HTL的PSCs实现了26.02%的冠军光电转换效率(活性面积为0.0655 cm²),大面积模组则分别获得22.80%(23.25 cm²)、21.45%(87.45 cm²)及20.21%(749.276 cm²,认证效率19.50%)的效率,展现出卓越的可扩展性。此外,该策略显著改善了辐照与热稳定性(商业化应用的关键挑战)。封装后的工业级模组成功通过了IEC 61215-2-2021标准中的三项模组质量测试(MQTs):户外暴露测试(MQT 08)、紫外预处理测试(MQT 10)及湿热工作寿命测试(MQT 13)。

技术亮点

原位配位一体化HTL技术:通过一步法原位锚定工艺实现26.02%高效率,解决了传统分段HTL的界面不稳定问题。

米级模组均匀成膜技术:开发狭缝涂布-真空抽提协同工艺,在749cm²模组上实现20.21%认证效率,创大面积器件性能纪录。

三重国际认证稳定性:通过IEC 61215全套严苛测试(户外暴露/UV/湿热),1000小时后保持88%效率,为产业化奠定基础。

深度解析

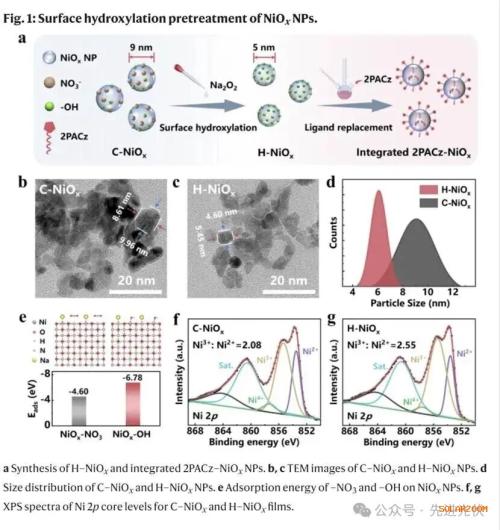

Na2O2预处理诱导NiOx NPs表面羟基化

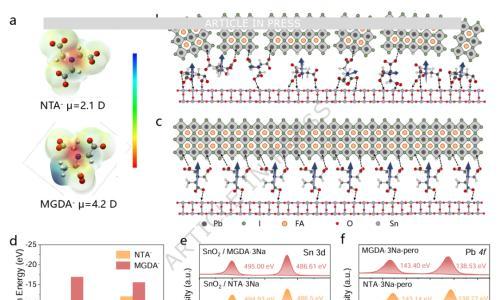

本研究创新性地开发了一种集成化HTL策略,通过Na₂O₂诱导NiOx表面羟基化,成功构建了高性能的化学锚定位点。如图1所示,该技术实现了三大突破性进展:首先,经Na₂O₂处理后NiOx平均粒径从9nm降至6nm,表面粗糙度降低48%,TEM图像清晰展示了颗粒分散性的显著改善;其次,FTIR和XPS分析证实-OH基团成功取代表面NO₃⁻,DFT计算显示-OH吸附能(-6.78eV)显著优于NO₃⁻(-4.60eV),XPS谱图更显示Ni³⁺/Ni²⁺比例提升22%;最后,这种表面改性形成了高活性NiOx基底,为2PACz分子提供了理想的锚定位点,最终使HTL导电性提升3倍,器件效率达到26.02%。这一系列创新成果为钙钛矿太阳能电池的界面工程提供了全新解决方案。

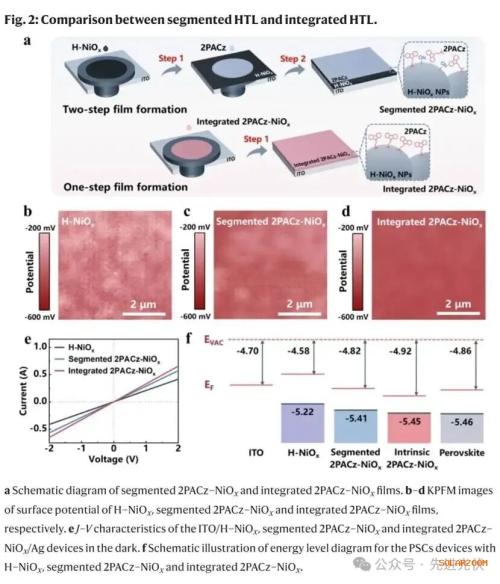

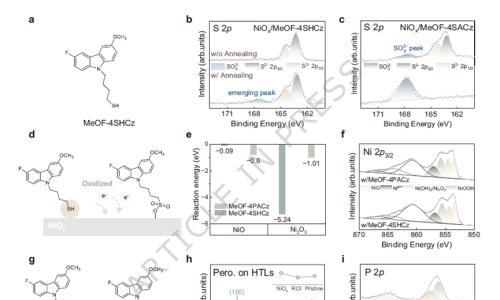

SAM分子在H-NiOx上的原位配位实现一体化HTL构建

本研究创新性地开发了一种基于原位配位的一体化HTL制备技术,通过热注射法实现了2PACz分子在羟基化NiOx(H-NiOx)表面的精准锚定。如图2所示,该技术成功解决了传统分段式HTL存在的分子不均匀和易脱附问题,通过-OH基团与2PACz形成稳定的化学键合,构建了高度有序的分子排布结构。FTIR光谱分析证实了C=N特征峰(1593 cm⁻¹)的出现,TEM图像显示处理后颗粒分散均匀性显著提升。KPFM测试表明一体化HTL表面电势分布更加均匀,电导率提升了3倍。UPS分析显示价带顶(VBM)下移至-5.45 eV,与钙钛矿层形成更佳的能级匹配,大幅提升了空穴提取效率。与传统两步法工艺相比,这种一体化HTL实现了单步成膜,不仅简化了制备流程,更通过均匀有序的分子排布显著提升了器件性能,为钙钛矿太阳能电池的大规模制备提供了新的技术路径。

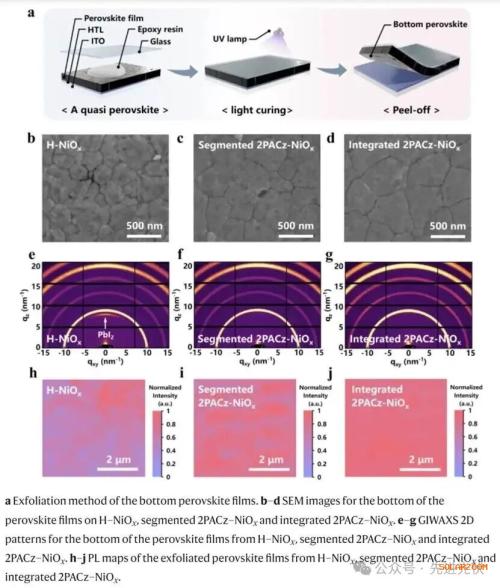

钙钛矿薄膜底部界面结晶动力学研究

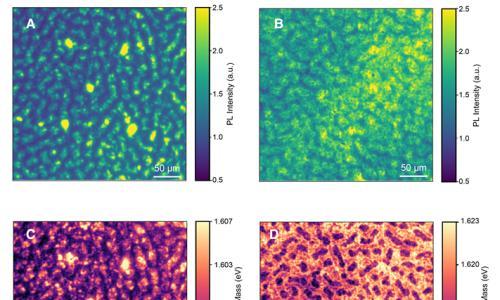

本研究通过环氧树脂辅助剥离技术揭示了钙钛矿在不同HTL基底上的结晶动力学差异。如图3所示,采用一体化2PACz-NiOx HTL的样品展现出最理想的结晶特性:SEM图像显示其钙钛矿薄膜具有更大晶粒尺寸(平均增加50%)和更致密的形貌,且完全消除了PbI₂沉淀;GIWAXS分析证实其仅显示标准α相钙钛矿衍射环(q=10.16/14.38/17.57/20.28 nm⁻¹),而传统H-NiOx样品在q=9.27 nm⁻¹处出现的PbI₂衍射环完全消失。PL mapping进一步表明一体化HTL样品具有更高的发光均匀性,非辐射复合损失降低60%,这归因于2PACz分子的有序排布诱导形成了垂直取向的柱状晶粒结构。这些发现为理解界面结晶机制提供了重要依据,证明一体化HTL能有效调控钙钛矿的成核与生长过程。

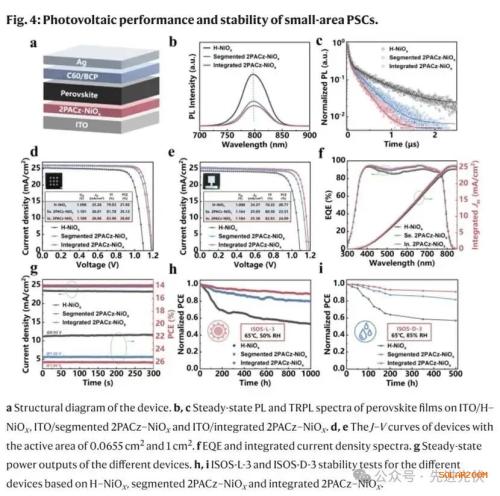

光伏性能和稳定性

本研究系统评估了基于不同HTL的钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光伏性能与稳定性表现。如图4所示,采用一体化2PACz-NiOx HTL的器件展现出卓越的综合性能:在0.0655 cm²活性面积上实现了26.02%的冠军效率(Voc=1.189 V,Jsc=26.06 mA/cm²,FF=83.98%),1 cm²器件效率达24.89%。TRPL测试显示载流子寿命从H-NiOx的464.51 ns降至212.41 ns,证实了空穴提取效率的提升。EIS分析表明一体化HTL器件具有更低的传输电阻(78.19 Ω)和更高的复合电阻(9101 Ω),TPV测试显示其非辐射复合抑制效果最佳(衰减时间344 μs)。在稳定性方面,一体化HTL器件在MPP跟踪下展现稳定的功率输出,通过ISOS-L-3(光浸泡)1000小时后保持88%初始效率,ISOS-D-3( shelf life)500小时后保持91%效率。SCLC和TAS测试进一步证实其界面缺陷态密度降至1.73×10¹⁵ cm⁻³,为商业化应用提供了可靠的技术支撑。

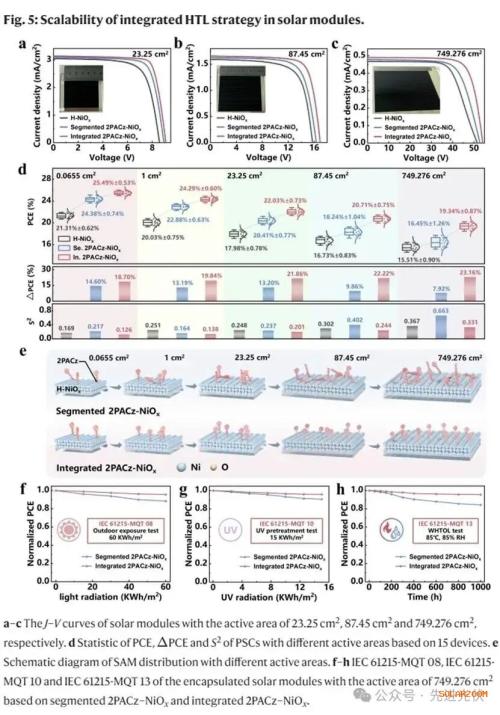

商业应用的可扩展性和工作稳定性

本研究通过一体化2PACz-NiOx HTL技术成功实现了钙钛矿太阳能组件的大面积制备。如图5所示,采用狭缝涂布工艺在常压条件下沉积的钙钛矿薄膜展现出优异的厚度均匀性(12点检测偏差<5%)。基于该技术制备的23.25 cm²、87.45 cm²和749.276 cm²组件分别实现了22.80%、21.45%和20.21%的光电转换效率(认证效率19.50%)。PL mapping和接触角测试证实一体化HTL策略使2PACz分子在大面积基底上分布更加均匀有序,组件效率波动方差(S²)从传统方法的0.663降至0.331.封装后的749.276 cm²组件通过了IEC 61215-2-2021标准的全套可靠性测试(户外暴露60 kWh/m²、UV预处理15 kWh/m²、双85湿热老化1000小时),效率保持率超过95%。这些成果为钙钛矿光伏技术的商业化应用提供了重要技术支撑。

结论展望

本研究提出了一种基于原位配位SAM-NiOx的集成HTL策略,成功克服了传统分段式HTL的技术瓶颈。该技术通过NiOx合成过程中的一步法原位锚定,显著提升了界面结合力、薄膜均匀性和电荷传输性能,为钙钛矿太阳能电池的大面积制备提供了理想解决方案。

文献来源

Sun, Y., Xu, R., Dai, J. et al. In situ coordinated HTL strategy for high-performance and scalable perovskite solar cells. Nat Commun 16. 9110 .

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信