国家对光伏行业扶持力度进一步加强,企业对中国光伏应用市场的开拓力度顺势而增。同时,国家于2015年3月中旬出台的“新电改”政策的实施,以开放中国电力市场的方式,将对中国分布式电力市场产生极大的推动力。

分布式光伏应用技术以其模块化、微型化、智能及网络化管理,同时兼据按需供应、就近消耗等特点逐渐成为光伏应用发展的主流。然而发展过程中的种种问题,也时刻阻碍着分布式光伏系统应用进程的脚步。里夫金先生在其所著的《第三次工业革命》中提出第三次工业革命将会把每一栋建筑转变成微型发电厂以及存储电力的基础设施,而作为“能源互联网”的基础部分,发展家庭分布式光伏应用系统也显得任重而道远。

1、光伏民用市场现状与分析

1.1、光伏民用市场态势

针对目前光伏民用市场的现状,可将其分为光伏产品应用、户用系统应用、车船光伏应用、农业光伏产业应用等。多样化的应用方式表明光伏市场具有巨大潜力。依照现阶段的情况分析,目前市场的开拓依旧困难。

从2012年至今,伴随着国家一系列相关政策的出台,中国光伏企业改变了两头朝外发展情况,开始大力布局中国光伏应用市场。近几年的发展已经为光伏的应用奠定了基础,也使得民众看到了能源互联网的趋势所在。但基于各项基础设施还不完善,国家政策的实施细则存在较大缺口,商业应用的模式还处于探索与实践的边缘,光伏技术的研发与制造水平还并未达到可以快速在民间商业化应用的时间点,一系列的问题造成了分布式光伏应用成本的增加。

从目前家庭户用分布式光伏系统的应用现状来看,还存在着一系列的具体问题。虽然国家各项政策的出台与推动光伏市场的决心让中国的光伏市场趋向于大好,但依然存在很大的问题,例如市场准入、扩张以及商业渗透模式等障碍重重。

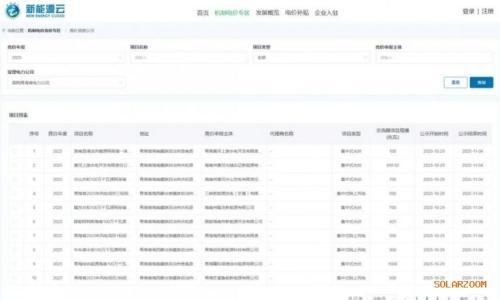

家庭分布式光伏系统的备案流程、审核办法、技术规范、验收程序、补贴发放、电力买卖等细节性问题依然有待解决。鉴于初期建设投入资本较大,且项目成本回收期较长,项目业主的盈利模式还处于探索中,亦无实际的借鉴经验,造成家庭分布式系统的安装量依然没有大的进展。针对目前的能源服务公司,还欠缺完善的集成化服务体系。此外,中国还尚未出现能够服务于个人用户,具备专项小额贷款业务的绿色银行。这为家庭个人用户的分布式推广产生了很大的影响。

参考荷兰乌得勒支省的虚拟城市3D模型,若进行城市现有建筑“去碳化”改造工程,则需要审查统计该区域各类建筑(政府建筑、居民建筑、商业建筑等)的用电记录并分析每栋建筑的节能潜力,然后将其归类,之后估算每栋建筑的改建费用,并明确可能造成的风险及价值量。同时运用信息整合与数据资源分析策略,将归类的建筑因地制宜地进行分布式系统的安装及电气设计,或将在节约改造成本的基础上,统一电子电气实施规范,即避免可能造成的并网匹配问题。

3、前景与展望

就目前情况来看,现有光伏市场的潜力开发时间远超预期,户用市场在近几年时间内并不能发展得很好。能源互联网这一大趋势,应该说比想象中的要艰巨得多。开放电力市场的目的,应该是让众多的民营资本进入到新能源发电领域,而不仅仅是中国国企一直占垄断地位,开放市场才能够让更多的民间资本进入到光伏这一领域,从而推动光伏应用市场的快速发展。让更多的资本流入,必然会促进技术的进一步发展。

新电改的实施,在力求解决光伏发电等新能源产业设备制造产能和建设、运营、消费需求不匹配,没有形成研发、生产、利用相互促进的良性循环,可再生能源和可再生能源发电无歧视、无障碍上网问题未得到有效解决等问题。同时,积极布局国内新电改在各区域实施的划分策略,力求循序渐进,稳步高效推动中国电力市场的售电业务向社会资本开放的策略。

现代化的高度集成电子研发将为家庭分布式能源的推广与应用提供技术支持,将控制器、逆变器等设备并入集成化的电路中,为客户提供更为简单便捷的安装方式,或将成为未来设计研发的主流。在保证光伏系统与家庭建筑相匹配,满足光伏系统安装基本要义的基础上,改善光伏组件外观结构,使其实现节能环保的基本功能后可以美化建筑外观,为使用者提供个性化模块化组合搭建方式。

可预见地,未来售电侧能源服务公司将以更多创新服务模式,以客户为中心,寻求在为客户提供免费的大众服务的同时,采用个性化定制服务策略,适时为客户推送部分包括合同能源管理、综合节能和用电咨询等系列增值服务。

4、结语

互联网作为信息社会的基础,其影响范围之广,渗入领域之多为大众所知,但至今各类技术与模式不断发展与创新,也还远未达到可定型状态。基于互联网的思维模式,也在不断地创新发展中持续颠覆人类的认知与生活。面对各类看似纷杂,实则相互影响的社会,以一种平衡与融合的思考原则,寻找相互之间的平衡点及融合方式,而最终创造出一种具有颠覆性的力量,使得一切的交融都能够成为一种可能。

家庭民用分布式光伏系统作为能源互联网的基础部分,其发展趋势已成必然。在综合分析目前技术与应用的基础上,依托新型前沿科技并结合中国实际发展形势,以民众视角寻求发展的突破点,将有利于进一步思考其发展方向与对应模式的探索。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信