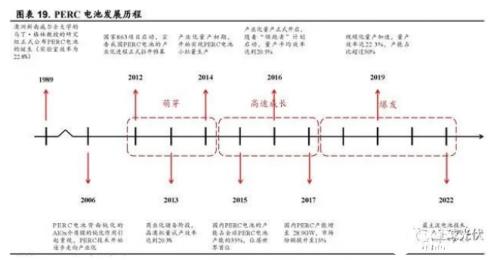

PERC电池的发展历程可以分为技术雏形期、萌芽期、高速成长期、爆发期四个阶段。

1)1989-2006年:PERC技术出现并引起重视。PERC电池技术起点源于1989年澳洲新南威尔士大学的马丁*格林教授研究组公开的研究成果,实现了22.8%的实验室效率。2006年,PERC电池背面钝化的AlOx介质膜的钝化作用引起重视,PERC技术开始逐步走向产业化;

2)2012-2014年:国内PERC电池步入萌芽期。2012年由中电光伏牵头的国家863项目正式吹响了我国PERC电池产业化的号角,2013-2014年在诸多厂家与机构长期的技术储备和研究基础下国内PERC电池进入商业化和量产化的基础阶段,其中晶澳作为国内首家打通PERC产业链的企业,其批量试产效率达到20.3%,并率先实现小批量生产;

3)2015-2017年:国内PERC电池进入高速成长阶段。2015年国内PERC电池产能达到世界首位,占全球PERC电池产能的35%。2016年由国家能源局实施的“光伏领跑者计划”引领国内PERC电池正式开启产业化量产,平均效率达到20.5%。2017年是光伏电池市场份额发生转折的一年,常规电池的市场份额开始下降,国内PERC电池市场份额提升至15%,其产能已增至28.9GW;

4)2018年-至今:PERC电池进入爆发期,成为市场主流。2019年PERC电池规模化量产加速,量产效率达22.3%,产能占比超过50%,正式超过BSF电池成为最主流的光伏电池技术。根据CPIA预计,到2022年PERC电池量产效率将达23.3%,产能占比将超过80%,市场份额仍将稳居第一。

2.TOPCon技术概念起源于2013年,规模化应用或将开启

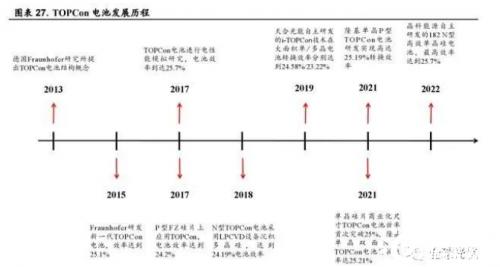

TOPCon电池的发展历程可以分为技术雏形期、产品布局期和商业推广期三个阶段。

1)2015-2017年:TOPCon技术出现并得到应用。TOPCon技术概念最早由德国Frauhofer研究所于2013年提出,并于2015年研发出效率达到25.1%的新一代TOPCon电池。2017年美国乔治亚理工学院对TOPCon电池的电性能模拟研究将其电池效率进一步提高到了25.7%,同年德国Frauhofer研究所的Armin Richter团队在P型FZ(区熔)硅片上首次应用了TOPCon技术并达到24.2%的电池效率;

2)2018-2020年:国内厂商积极布局TOPCon技术。2018年晶科能源在大面积商用硅片衬底上制备的N型TOPCon电池最高效率达到了24.19%,2019年天合光能自主研发的i-TOPCon技术在大面积单/多晶电池上都打破了实验室纪录,转换效率分别达到了24.58%和23.22%;

3)2021年-至今:电池效率屡创新高,TOPCon有望规模化应用。国内厂商加大对TOPCon技术的布局并步入行业前列,2021年隆基绿能在单晶硅片商业化尺寸TOPCon电池效率上首次突破25%,N型TOPCon转换效率达到了25.21%,2022年晶科能源自主研发的182 N型高效单晶硅电池最高效率达到了25.7%,TOPCon电池或将开始启动规模化应用。

3.HJT电池技术起源于1974年,国内厂商加快产业化步伐

HJT电池的发展历程可以分为技术雏形期、专利垄断期、工业化期和产业化期四个阶段。

1)1974-1996年:HJT技术成功研发并专利化。1974年德国马尔堡大学的Walther Fuhs在论文中首次提出HJT(Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer,即异质结)结构,并于1983年成功研制出HJT电池,其转换效率为12.3%,90年代日本三洋通过技术改进实现效率突破15%并申请了HJT结构专利;

2)1997-2010年:三洋开启HJT技术垄断期。1997年开始三洋开始向市场提供HJT系统,其电池片和组件效率分别达到16.4%和14.4%,2003年其实验室效率达到了21.3%。此后HJT技术一直被三洋垄断,期间各国也在积极开展对HJT技术的研究;

3)2010-2015年:多厂商步入HJT工业化进程。2010年松下(收购三洋)的HJT专利到期后,国内外诸多厂商纷纷开启了HJT的工业化进程,期间松下于2011年达到23.7%的效率,于2014年转换效率最高已达24.7%,KANEKA于2015年突破记录达到25.1%的实验室效率;

4)2017-2022年:国内厂商加快HJT产业化步伐。2017年晋能科技成为了国内最早试生产HJT电池的厂商,此后越来越多的企业开始进入中试生产阶段,到2019年已有多家国内厂商宣布GW级HJT产能规划。2021年隆基绿能的研究团队更新HJT电池的理论极限效率至28.5%,并刷新纪录达到26.3%的实验室效率。

4.IBC电池技术起源于1975年,XBC为当前热门发展方向

IBC电池的发展历程可以分为技术探索期、初步产业化期、研发热潮期和技术分支化期四个阶段。

1)1975-1996年:IBC技术概念被提出,进入技术探索期。IBC技术最早可追溯到由Schwartz和Lammert于1975年提出的背接触式光伏电池概念。1984年,斯坦福教授Swanson报道了类IBC的点接触(Point Contact Cell, PCC)太阳电池,在聚光系统下转换效率达到19.7%,但其更为复杂的工艺过程不易于大规模推广,Swanson教授于次年创立SunPower,专注研发IBC电池。1986年Pierre Verlinden博士在标准光照下制备出效率21%的IBC电池;

2)1997-2010年:技术领导者SunPower开启IBC电池初步产业化。1997年,SunPower公司和斯坦福大学开发的IBC电池得到了23.2%的转换效率。SunPower于2004年采用点接触和丝网印刷技术研发出第一代大面积(149cm2)的IBC电池A-300,转换效率为21.5%,并于菲律宾工厂规模量产(25MW产能)。2007年SunPower通过工艺优化和改进研发出可量产的平均效率22.4%的第二代IBC电池;

3)2011-2016年:更多厂商机构步入IBC技术研发。2012年天合光能承担了国家863项目的“效率21%以上的全背结晶体硅电池产业化成套关键技术及示范生产线”课题,于2014年分别以24.4%和22.9%的转换效率创造了小面积/6英寸大面积N型单晶硅IBC电池的世界纪录,并开启中试生产。2014年,SunPower在N型CZ(直拉)硅片上制备的第三代IBC电池的最高效率达到25.2%;

4)2017年-至今:IBC技术形成三大分支化路线。随着工艺成熟和设备成本下降,IBC电池逐渐形成了三大工艺路线:a)以SunPower为代表的经典IBC电池工艺;b)以ISFH为代表的POLO-IBC(集成光子晶体的多晶硅氧化物叉指背接触)电池工艺;c)以KANEKA为代表的HBC(IBC与HJT技术结合)电池工艺。2021年黄河水电建成了中国首条IBC电池量产线,产能200MW,平均效率突破24%。2022年ISFH设计的POLO-IBC电池进一步打破了IBC电池的效率极限,通过改进钝化转换效率有望提高到29.1%。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信