光伏电站建到太空上了!

刘慈欣在他的科幻小说《中国太阳》中,构想了这样一个装置:一个在太空中的巨大镜子,能够通过反射太阳光调节区域气候。

最近,这个科幻作家脑海里的太空光伏电站,要变为现实了!

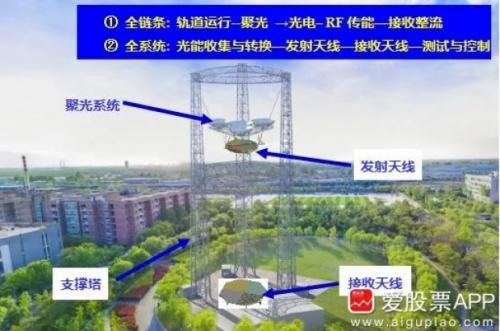

6月21日消息,西安电子科技大学段宝岩院士带领的“逐日工程”,全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统通过验收,这个时间比原定的技术路线节点提前了近三年。

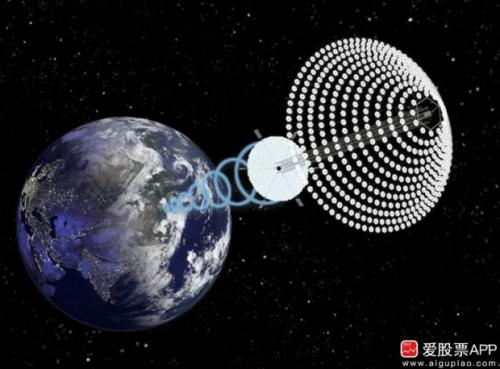

最终将计划在距离地球表面3.6万公里的高空,建造“太空三峡”。

一、太空三峡

据中国火箭的开发相关人员,中国为了在静止轨道上建设太空光伏电站系统,正准备利用新的超重量级的火箭发射的计划。

预计2030年发射的“长征9号”是中国目前正在开发的,重量约878吨,全长约57米的超重型火箭。该火箭的载重量在高度约2,000公里的地球低轨道(LEO)可载重140 ~ 150吨,投入月球转移轨道(TLI)时可载重50 ~ 53吨。

与2020年11月中国发射的月面探测器“嫦娥5号”的约8.2吨相比,可以看出其规模空前。

据长征系列总设计师龙乐豪介绍,长征9号将用于“太空太阳能发电系统”的建设。

在宇宙空间设置太阳能发电系统的优点很多:

1、发电量几乎不受天气和季节的影响。太阳能在地面的利用率并不高,容易受很多因素的影响,如云雨、季节、昼夜更替以及大气层的吸收和散射等。

2、在太空中对太阳能转换效率可以提高14倍。在中国西北地区,一平方米太阳能电池可产生0.4千瓦电,而在日照较少的重庆,仅产生0.1千瓦电。

但如果是在脱离了对流层的太空中,能产生10至14千瓦的电力。但在距离地球表面约3.6万公里的地球同步轨道上,发电功率可达10~14千瓦。

早在1968年,美国航空航天工程师彼得·格拉塞(Peter Glaser)在《科学》杂志上发表了《来自太阳的能量:它的未来》一文,文中提出了“太阳能发电卫星”。

科学家提出,用卫星在太空中吸收太阳能,然后再把能量转化为微波传送回地球。

2012年以来,在NASA创新概念项目支持下,约翰•曼金斯教授提出了“任意大规模相控阵式空间太阳能电站”阿尔法(SSPS-ALPHA)方案。

之后,美国诺格公司与加州理工大学签署了一项总额1750万美元的空间太阳能电站技术研发合同。与此同时,印度、俄罗斯、英国、法国的科研工作者,亦在空间太阳能电站研究领域持续发力。

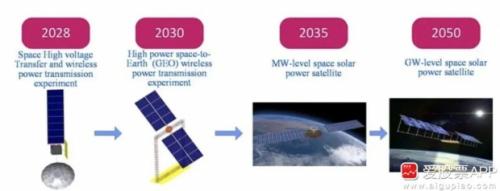

中国太空光伏电站将以四步走的设想向前推进:

第一步是2011年到2020年,这一阶段是进行太空电站的验证与设计,

第二步是2021年到2025年,这一阶段将建成第一个低轨道空间电站系统,

第三步是2026年到2040年,这一阶段将发射太空电站系统并完成组装,

第四步是2036年到2050年,这是正式实现电站商业运营的阶段,中国太空光伏电站设计使用寿命是30年。

二、已经在建了

早在2010年8月,在中国空间技术研究院举办的空间太阳能电站技术研讨会上,12位院士和百余位相关领域专家,提出了我国空间太阳能电站发展路线图。

根据路线图,2022年将实施小型发电测试,2030年左右将发电量提高到兆瓦规模,到2050年具备建设吉瓦级商业空间太阳能电站的能力。

专家已经提出了预算,建设这个太空光伏电站预计要花费8万亿人民币,相当于上百个三峡水电站的建设成本。

2014年,工信部、发改委、科技部等16个部委组织了来自国内的130余位专家开展了近一年的论证工作,论证组最终完成了《中国太空发电站发展规划及关键技术体系规划论证报告》。

与此同时,西安电子科技大学段宝岩院士团队提出了欧米伽(OMEGA)空间太阳能电站设计方案。

这一设计方案与美国的阿尔法(ALPHA)设计方案相比,具备三个优势:控制难度下降,散热压力减轻,功质比(天上系统的单位质量所产生的电)提高约24%。

2018年12月23日,“逐日工程”启动,拉开了“逐日工程”空间太阳能电站的户外地面验证挑战序幕。

2022年6月5日,从西安电子科技大学段宝岩院士带领的“逐日工程”研究团队传来好消息,世界首个全链路全系统的空间太阳能电站地面验证系统顺利通过专家组验收。

测试成功时间比原定技术路线节点,提前了近三年。

这一验证系统突破并验证了高效率聚光与光电转换、微波转换、微波发射与波形优化、微波波束指向测量与控制、微波接收与整流、灵巧机械结构设计等多项关键技术。

三、新材料、新运载

空间太阳能发电站想要研制成功,还必须要解决许多技术方面的难题。

这些难题包括:

1、火箭的运载能力。

目前的我国的火箭运载能力就像前面所说的长征9号运载能力140吨-150吨左右,而太阳能发电站的重量将达到10000吨左右,因此大约需要100架左右的长征9号机运载火箭。

2、是如何利用微波传送能源。

虽然空间太阳能电站功率很大,但由于微波能量传输距离远(36000公里),根据微波能量传输特性,实际接收天线的能量密度比较低。

还有就是新材料运用,新型运载技术的发明,特殊的结构、空间组装和姿态控制技术的突破,电源管理和热控技术的发展等等。

虽然面临重重阻碍,但我们已经意识到,空间太阳能光伏发电站的建设对于未来的居民,拥有长期稳定的能源供给来说意义非常重大。

毫无疑问,这是一项十分前沿的能源技术,一旦实现将改写现有的能源格局。

此外,如果太空中到处都是太阳能发电空间站,或许会造成空间资源短缺、拥堵到相撞,并影响其它卫星的发射和运营。

未来的太空资源将更加珍贵。

4中国太阳能光伏

没有卡脖子

经过十几年的风风雨雨,中国在光伏走到了世界前沿,成为新时代的中国名片。

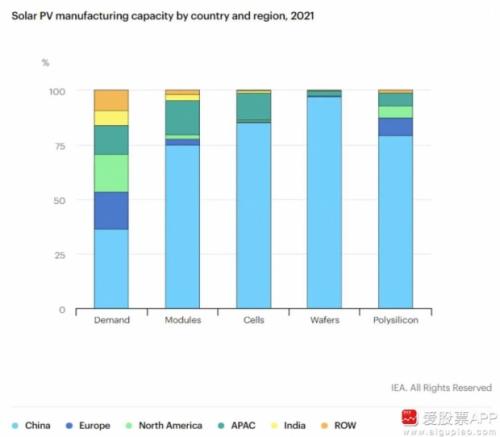

中国光伏制造业,从硅料、硅锭、晶圆、电池、组件,都占据全球至少80%的产能。其中最低的是硅料(79.4%),最高的是硅锭(96.8%)。

IEA进一步预计,到2025年,中国某些环节产能占比,将达95%甚至以上。

IEA选择了用“dominate”(统治、支配、主宰),来形容中国光伏的行业地位。

太阳能科技公司隆基绿能总经理王英歌曾表示:

我们经常担心某一个技术被卡脖子,但是现在我可以自豪的告诉大家,太阳能光伏技术,我们从全产业链来讲,没有任何一个卡脖子的环节,这个就是我们可以和高铁,甚至航天,一些高端技术一样,可以国产化,而且无论产业化水平,还是面向未来的储备,我们都居于全球的领先水平。

2022全球光伏10强全部是中企,排名最靠前的外企是美国的First Solar,只排到第12名。关键是,这家企业的多晶硅仍然依赖中国企业供应。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信