长期以来,高性能钙钛矿太阳能电池高度依赖铅元素,带来了巨大的环境和健康隐患,难道高性能光伏材料必须含铅?其实未必!

不依赖有毒的铅元素,只借助绿色无害的锡元素,复旦大学智能材料与未来能源创新学院梁佳青年研究员团队研发出的锡基钙钛矿太阳能电池不仅实现了全生命周期无害,甚至突破了光电转换效率的世界纪录。

这一创新成果攻克了无铅、可持续绿色光伏技术的关键难题,标志我国在清洁能源材料领域再获突破,未来有望融入人类日常生活。

相关成果以《基于均一埋底界面的锡基钙钛矿太阳能电池》(Tin-based perovskite solar cells with a homogeneous buried interface)为题,于北京时间10月15日晚间在《自然》(Nature)期刊以加速预览的形式在线发表。

以“锡”代“铅”破解环保与性能的两难问题

在全球清洁能源的竞赛中,钙钛矿太阳能电池以高效率、低成本和易加工等优势成为新一代光伏技术的热门方向。

然而,这一技术体系的核心材料含铅,潜在的环境与健康风险始终如“达摩克利斯之剑”般悬于头顶。如何在兼顾性能的前提下摆脱“铅”的束缚,实现真正绿色无害的光伏发电?这是国际学界亟待解决的关键问题。

自2021年回国加入复旦,梁佳团队便投身“追光”之路,致力于破解这一问题。为实现绿色无害化,他们将目光锁定在同样具有优异光电特性、但环境友好的“锡”元素上。“我们的目标很明确,就是打造一款真正绿色、全生命周期无害的太阳能电池。”他表示。

锡基钙钛矿因具有理想带隙、高迁移率和良好环境相容性,被视为最具潜力的无铅替代体系。然而,由于锡离子易氧化、晶体结构不稳定、界面缺陷多等问题,其性能长期停滞不前。长久以来,传统研究更多借用铅基钙钛矿的功能层来提高效率,很少有人另辟蹊径,彻底摒弃这些功能层,重新寻找新型的、和锡基钙钛矿更匹配的功能层来提升效率。

锡基虽足够绿色无害,但是性能存在“扯后腿”问题。梁佳团队起初发现其光电转换效率非常低,不到10%。同时,铅基和锌基在晶体生长动力学和薄膜成膜机理上存在本质差异。可以说,以“锡”代“铅”是一次走出“舒适圈”的挑战。

过去五年,梁佳团队围绕缺陷调控、界面优化、载流子抽取和功能层设计等关键科学问题持续攻关,系统建立了从材料生长到能带调控和界面工程的完整技术体系,成功制备出绿色环保和转换高效的锡基钙钛矿太阳能电池。

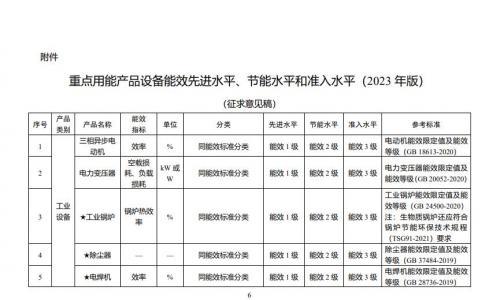

锡基钙钛矿太阳能电池

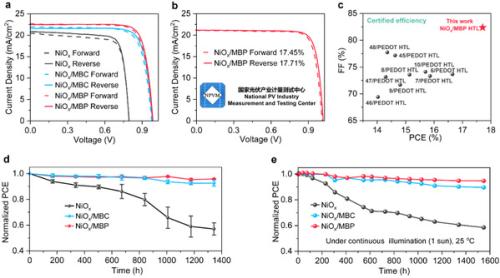

这一成果经第三方权威认证,光电转换效率达到了17.7%,打破了此前16.5%左右的钙钛矿光电转换效率世界纪录,成为目前锡基钙钛矿太阳能电池转换效率的世界第一。

“这项技术已经实现真正的无铅化,解决了目前行业中铅基钙钛矿的铅毒性问题。未来,我们会继续通过各种方式对其功能层进行调节,以实现更高效率和更稳定的目标。”梁佳总结。

设计双层空穴传输层光电转换效率突破世界纪录

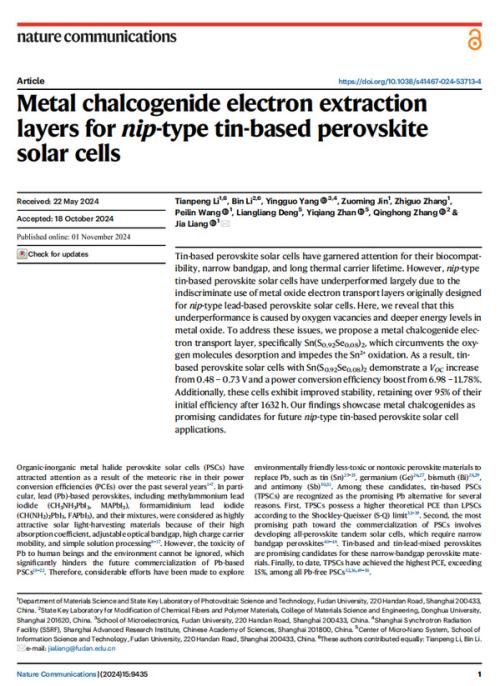

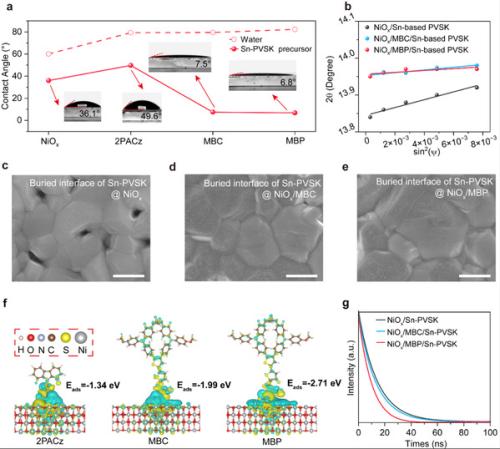

在这条“追光”之路上,团队经历了5年的研究探索,相关研究成果先后发表于Nature Communications、Joule、Advanced Energy Materials和Advanced Functional Materials,聚焦缺陷调控、界面优化、载流子抽取和功能层设计等关键问题。

团队此前关于金属氧化物功能层的研究发表于2024年的Nature Communications上,文中提出了一种新型金属硫族化物功能层材料,改善了金属氧化物功能层表面氧空位诱导锡基钙钛矿材料分解的问题,这为他们制备出更高效率的太阳能电池提供了理论基础。

2024Nature Communications

从机理上看,锡基钙钛矿太阳能电池总共有三个功能层,分别是电子传输层、空穴传输层和锡基钙钛矿层。在反式结构中,器件性能高度依赖于空穴传输层的质量。理想的空穴传输层不仅需要具有高效的空穴提取与界面缺陷钝化能力,还应精确调控薄膜的成核动力学、相分布、应力分别及微观结构等。

目前,该领域太阳能电池多采用高分子聚合物(PEDOT:PSS)作为空穴传输层材料,然而该聚合物固有的吸湿性、酸性以及对紫外光和水分敏感等特性将加速锡基钙钛矿材料的氧化与降解,大幅限制器件的效率和稳定性。

面对这一挑战,团队独辟蹊径,提出了一种巧妙的“双层空穴传输层”结构。该结构以稳定性优异的氧化镍为底层基底,并在其上构筑一层自组装单分子层(SAM),从而形成均一且功能协同的复合功能层。“氧化镍与钙钛矿直接接触,表面的氧空位会引起锡基钙钛矿的分解,自组装的分子层能够分隔开它们。”梁佳解释。

“双层空穴传输层”诱导高质量锡基钙钛矿薄膜

这一复合功能层如同一套“量身定制”的生长模板,一方面大幅改善了溶液在表面的铺展能力,引导形成高质量、低缺陷的薄膜;另一方面,它具备了卓越的空穴提取和界面钝化能力,让光生电流能够更高效地输出。

光电转换性能

正是这一创新设计,实现了更高的载流子传输效率,最终研究团队制备的太阳能电池实现了世界纪录级光电转换效率。在稳定性方面,由于摆脱了PEDOT:PSS空穴传输层材料,电池的稳定性也实现了质的飞跃。实验表明,封装后的器件在连续运行数月后,性能几乎保持不变,解决了该领域最棘手的不稳定难题。

产业化应用加速锡基光伏更适合与人类“零距离”

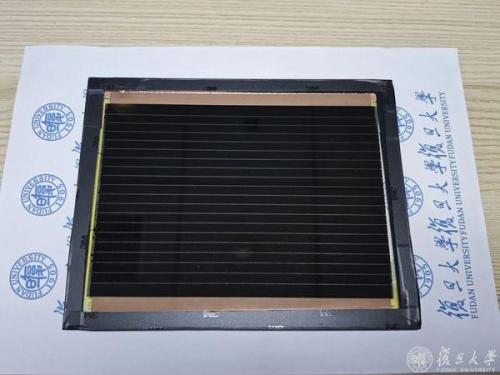

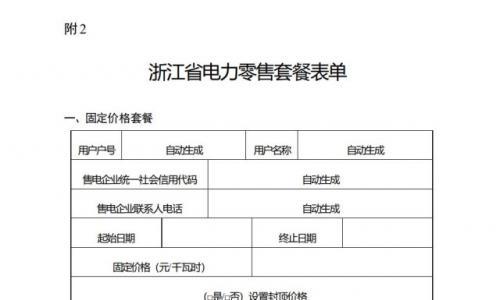

依托前期成果,梁佳团队同步开展了大面积电池制备与可扩展性研究,推进技术从实验走向应用。

锡基钙钛矿太阳能模组

通过优化溶液工艺与薄膜沉积方法,团队成功制备出数平方厘米级的高质量锡基钙钛矿薄膜,实现了在大面积器件上的纪录级效率。这一成果表明,该技术具备优异的可放大性和工程兼容性,为未来产业化应用奠定了坚实基础。

“在材料成本上,锡基太阳能电池的理论成本不仅比硅基低很多,而且能够与柔性基底、印刷电子及卷对卷制造工艺深度兼容。”梁佳介绍,与传统铅基体系相比,锡基体系不仅原料丰富、环境友好、无毒可降解,而且其禁带宽度也更接近理想光伏材料的理论值,更有利于实现高光电转换效率和大面积低成本制备的统一。

此外,锡基太阳能电池的弱光发电性也十分突出。目前使用的室内光伏,通常借助硅基电池,其光电转换效率在10%左右,而新技术的转换效率目前已经达到30%左右。

“这项技术特别适合在与人类密切接触的能源领域发挥作用。”梁佳举例道,汽车车顶可以直接使用该太阳能电池,在实现稳定发电的同时,有效避免铅元素带来的中毒隐患。

下一步,团队希望与相关领域企业建立合作,建设实验基地,推进锡基钙钛矿太阳能电池的产业化。未来,这一绿色光伏技术有望在光伏建筑一体化、可穿戴能源器件、汽车车顶以及离网清洁供能系统等领域实现广泛部署。

梁佳团队合影

复旦大学智能材料与未来能源创新学院梁佳青年研究员、上海交通大学戚亚冰教授和南京理工大学徐勃教授为该论文共同通讯作者。复旦大学智能材料与未来能源创新学院博士研究生李天朋为第一作者,本科生王沛林为第三作者。合作单位包括同济大学、太原理工大学等。研究工作得到了复旦大学智能材料与未来能源创新学院和国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09724-2

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信