近日,北京市发改委发布“十三五”时期新能源和可再生能源发展规划,规划中表示,十三五期间,实施百万千瓦光伏发电工程。加快分布式光伏在各领域应用,实施“阳光校园、阳光商业、阳光工业、阳光农业、阳光基础设施”五大阳光工程。倡导绿色低碳生活方式,积极支持居民安装分布式光伏发电系统,鼓励新建住宅小区、郊区低密度住宅、农村住宅使用分布式光伏发电系统。结合资源和环境条件,积极探索利用关停矿区、荒滩荒坡、垃圾填埋场护坡建设大型地面光伏电站。重点建设顺义、海淀、亦庄等一批光伏集中应用示范区,实施北汽厂房屋顶、首钢厂房屋顶、农光互补等一批光伏集中应用示范项目。

下为具体内容:

前言

新能源和可再生能源绿色低碳、环境友好,是能源生产和消费革命的重要内容,代表能源未来发展方向。“十三五”时期是北京市深入落实首都城市战略定位、加快建设国际一流和谐宜居之都的关键阶段,也是加速构建首都现代能源体系的关键阶段。大力发展新能源和可再生能源将是优化首都能源结构、推动能源绿色智能高效转型的重要战略举措。

本规划是依据《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《北京市“十三五”时期能源发展规划》编制的市级一般专项规划,提出了“十三五”时期北京市新能源和可再生能源发展的新思路、新目标、新任务、新举措,是未来五年本市新能源和可再生能源发展的行动纲领,也是制定政策措施、实施行业管理的重要依据。

第一章发展成效与面临形势

一、发展成效

“十二五”时期,本市新能源和可再生能源开发利用规模显著提升,科技创新及服务能力保持全国领先,政策环境及配套服务体系逐步完善,整体发展实现了由试点示范向规模化应用的重要转变。到2015年,本市新能源和可再生能源开发利用总量达450万吨标准煤,占能源消费总量的比重提升至6.6%,超额完成“十二五”规划目标,为“十三五”时期提升新能源和可再生能源发展水平、创新发展方式奠定了良好基础。

(一)开发利用规模显著提升。

太阳能利用水平迈上新台阶。实施金太阳示范工程,启动海淀、顺义国家级分布式光伏发电应用示范区建设,建成密云20兆瓦光伏地面电站、国内首个兆瓦级太阳能热电站等一批项目,民用建筑太阳能热水系统应用规模进一步扩大,全市太阳能光伏装机规模从2010年的2.3兆瓦大幅提升至2015年的165兆瓦。地热及热泵系统利用实现新突破。

地热及热泵系统利用方式由单体小型项目逐步向区域复合型项目发展,建成延庆三里河深层地热、未来科技城烟气余热利用等大型示范项目。到2015年,全市地热及热泵使用面积达到5000万平方米,较2010年翻了一番。

生物质、风能利用规模稳步提高。生物质能利用方式由多元化开发向集中发电利用方式转变,风能开发利用规模持续扩大,建成鲁家山垃圾发电、官厅风电场三期等一批工程。到2015年,全市生物质发电和风电装机规模分别达到10万千瓦和20万千瓦。

专栏1:2005-2015年本市新能源和可再生能源发展情况

“十一五”期间,本市新能源和可再生能源发展处于起步期,利用规模的提升主要依托一批示范项目建设,期间新能源和可再生能源开发利用总量由“十一五”初的90万吨标准煤增加到“十一五”末的223.3万吨标准煤,利用总量占全市能源消费比重由1.5%增长到3.3%。

“十二五”期间,随着政策环境的完善、技术瓶颈的突破、开发成本的降低,本市新能源和可再生能源发展速度加快。到“十二五”末,本市新能源和可再生能源利用总量达到450万吨标准煤,较“十一五”末总量增加226.7万吨标准煤,年均增速约15.0%,利用总量占全市能源消费比重由3.3%增长到6.6%,较“十一五”末期翻一番。

(二)创新及服务能力持续增强。

创新研发实力雄厚。新能源和可再生能源领域国家重点实验室、研究院所、企业研究总部超过50个,光伏装备、地热能系统集成等方面研发能力优势显著。

技术成果应用广泛。新型储能、深度余热回收等技术得以推广应用,延庆、亦庄等新能源微电网示范项目启动实施,为大幅提升新能源和可再生能源消纳能力奠定良好基础。

技术服务全国领先。太阳能光伏、风电领域权威检测认证服务在国内排名第一,占全国60%以上的市场份额。地热能、生物质能整体解决方案服务水平优势突出。

(三)政策环境逐步完善。

政策支撑进一步强化。积极落实国家可再生能源相关支持政策,出台《进一步促进地热能开发及热泵系统利用实施意见》、《北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法》等专项支持政策,进一步加大了资金支持力度。

行业管理进一步规范。出台《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》、《北京市分布式光伏发电项目管理暂行办法》,率先将新能源和可再生能源指标纳入统计体系,搭建北京市新能源和可再生能源发电在线监测平台,为规范行业管理提供了有力支撑。

标准体系进一步健全。成立北京市新能源和可再生能源标准化委员会,制定《北京市新能源和可再生能源地方标准体系表(第一批)》、《地埋管地源热泵系统工程技术规范》、《再生水热泵系统技术工作规范》等标准,行业管理水平进一步提升。

总体来看,“十二五”时期本市新能源和可再生能源发展取得积极成效,但与加快构建绿色低碳、安全高效、覆盖城乡现代能源体系的发展要求相比,还存在一定差距。主要表现在:一是新能源和可再生能源消费比重仍然较低,与常规能源系统的融合程度不高,重点区域资源开发力度不够;二是政策法规、市场机制等有待进一步完善,新能源和可再生能源的发展环境尚需优化;三是自主创新水平、核心关键技术研发和成果转化能力仍需进一步提高,研发、服务等高端产业环节亟待壮大。

二、面临的形势与要求

“十三五”时期是本市落实首都城市战略定位、加快建设国际一流和谐宜居之都的关键阶段,也是加快构建现代能源体系的关键阶段,加快新能源和可再生能源开发利用对于推动本市能源绿色智能高效转型具有重要意义。新的形势对新能源和可再生能源发展提出了新的要求:

加快大气污染治理,推动能源结构清洁转型,要求大幅提升新能源和可再生能源利用规模。“十三五”时期,本市将持续优化能源结构,加快开展压减燃煤和本地电源替代工作,需要进一步优化新能源和可再生能源发展政策和市场环境,实施一批重点工程,加快本地资源开发,强化外调绿电消纳,大幅提高新能源和可再生能源利用规模。

实施创新驱动战略,加快构建高精尖经济结构,要求强化新能源产业的支撑带动作用。立足首都城市战略定位,加快构建“高精尖”经济结构,依托首都科技创新资源优势,进一步提升新技术的研发应用水平,推动新能源和可再生能源产业转型升级,将对首都经济的持续健康发展发挥重要的支撑作用。

深化能源生产和消费革命,提升能源智能高效利用水平,要求新能源和可再生能源加快与常规能源融合发展。持续推进智慧城市建设,全面提升城市规划建设管理水平,要求充分利用能源生产和消费革命催生的新技术、新模式、新业态,加速发展以智能电网为纽带的多能融合体系,促进新能源和可再生能源融入城市能源体系,有效提升能源智能高效利用水平。

第二章指导思想和发展目标

一、指导思想

全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,牢牢把握首都城市战略定位,紧紧围绕“四个革命、一个合作”的战略思想,加强本地资源开发和绿色电力外调,加快推动新能源和可再生能源与城市能源体系深度融合,着力提升开发利用规模和水平;强化自主创新能力建设,支持培育企业做强做优,着力发展新能源和可再生能源领域“高精尖”产业;完善政策体系,推动体制机制创新,着力优化新能源和可再生能源发展环境,形成“规模提升、融合发展、产业引领、模式创新”四位一体的发展新格局,为加快构建现代能源体系、建设国际一流和谐宜居之都提供重要支撑。

二、发展原则

(一)坚持市场主导原则。

充分发挥市场资源配置的决定性作用,运用市场化手段调动各类市场主体的积极性,强化政府服务职能,加快推进新能源和可再生能源领域体制机制创新,形成市场主导需求和政府引导拉动的合力。

(二)坚持创新驱动原则。

依托首都科技创新资源优势,加快核心技术和前沿技术的研发及成果转化,支持新能源和可再生能源领域新技术、新模式和新业态创新发展。形成以技术创新带动产业发展,以产业发展驱动技术创新的良性发展态势。

(三)坚持区域合作原则。

充分挖掘周边地区资源禀赋和产业市场空间,加强京冀蒙及周边地区新能源和可再生能源合作,扩大开发利用规模,推动产业成果转化,实现资源共享、政策互通、合作共赢。

(四)坚持广泛参与原则。

加强知识宣传和理念推广,大力倡导绿色消费理念,增强新能源和可再生能源利用意识,引导全社会各领域共同肩负绿色低碳发展的责任。

三、主要目标

(一)利用总量目标。

新建区域、新建建筑优先使用新能源和可再生能源,鼓励既有能源系统改造应用新能源和可再生能源,实现本地资源充分开发和外调绿电大幅消纳。到2020年,本市新能源和可再生能源开发利用总量达到620万吨标准煤,较2015年增长35%以上,占全市能源消费总量的比重达到8%以上。

(二)绿电发展目标。

新增电源建设以新能源和可再生能源为主,新增外调电力优先使用绿色电力。到2020年,本市新能源和可再生能源发电装机规模达到200万千瓦,占全市电力装机规模的比重达到15%左右。绿色电力消费量达到150亿千瓦时(含外调绿电100亿千瓦时),占全市电力消费的比重达到13%以上。

(三)清洁供热发展目标。

到2020年,本市新增新能源和可再生能源利用面积2000万平方米,累计利用面积达到7000万平方米,占全市供热面积的比重达到7%左右。

(四)创新能力建设目标。

到2020年,新增3-5个国家级新能源和可再生能源实验室、研究中心等技术研发平台,推进3个新能源微电网示范项目建设,核心技术研发及成果转化取得明显成效。

第三章充分开发本地新能源资源

积极开展全民绿能行动,充分开发太阳能和地热能,有序开发风能和生物质能,提升本地资源开发利用水平。

一、全面推广太阳能利用

以全面推进分布式光伏发电和普及太阳能热水系统的广泛应用为重点,大力推动实施“阳光双百”计划。“十三五”时期,全市新增光伏发电装机容量100万千瓦、太阳能集热器面积100万平方米。

实施百万千瓦光伏发电工程。加快分布式光伏在各领域应用,实施“阳光校园、阳光商业、阳光工业、阳光农业、阳光基础设施”五大阳光工程。倡导绿色低碳生活方式,积极支持居民安装分布式光伏发电系统,鼓励新建住宅小区、郊区低密度住宅、农村住宅使用分布式光伏发电系统。结合资源和环境条件,积极探索利用关停矿区、荒滩荒坡、垃圾填埋场护坡建设大型地面光伏电站。重点建设顺义、海淀、亦庄等一批光伏集中应用示范区,实施北汽厂房屋顶、首钢厂房屋顶、农光互补等一批光伏集中应用示范项目。

专栏2:五大阳光工程

阳光校园:普及绿色低碳教育理念,传播新能源和可再生能源相关知识,在中小学、大专院校、职业教育机构等建设分布式光伏发电系统。到2020年,新增阳光校园光伏发电装机规模85兆瓦。

阳光商业:倡导绿色低碳消费方式,在大型购物中心、商场、超市、写字楼等建筑发展分布式光伏发电系统。到2020年,新增阳光商业光伏装机规模150兆瓦。

阳光工业:贯彻绿色低碳生产理念,重点在亦庄、顺义等产业园区,结合工业厂房及配套设施建设分布式光伏发电系统。到2020年,新增阳光工业光伏装机规模250兆瓦。

阳光农业:促进生态农业发展,结合设施农业建设农光互补分布式光伏发电系统,加快推进本市平原地区农光互补项目建设。到2020年,新增阳光农业光伏装机规模200兆瓦。

阳光基础设施:在轨道交通场站、交通枢纽、P+R停车场、污水处理厂、燃气电厂等基础设施建设分布式光伏发电系统,结合新能源汽车充电基础设施建设光伏汽车充电站。到2020年,新增阳光基础设施光伏装机规模200兆瓦。

实施百万平米太阳能集热系统利用工程。在新新建居住建筑及有集中热水需求的公共建筑推广使用太阳能热水系统。重点推进医院、酒店、学校等机构实施太阳能热水系统改造。在村镇公共建筑、农村住宅推广使用太阳能热水系统。在新建的低密度城镇建筑、农村建筑推广使用太阳能、空气源热泵等供热系统。

专栏3:全民绿能行动

全民绿能行动是指在全市各行业、各领域推广太阳能、地热能等新能源和可再生能源应用,实施“阳光双百”计划、千万平米热泵利用工程,百万千瓦风能生物质发电工程。经过多年探索发展,本市在新能源和可再生能源项目开发、商业运营模式等方面积累了丰富的经验,技术趋于成熟,绿色发展的社会意识不断增强,在全市开展全民共同参与的新能源和可再生能源开发利用行动条件已经成熟。实施全民绿能行动能够提高全社会开发利用新能源和可再生能源的参与度,是深入优化能源结构的重要手段。

二、大力发展地热及热泵系统应用

以新建区域、新建建筑、郊区煤改清洁能源为重点,实施千万平米热泵利用工程。新建区域市政基础设施专项规划中优先采用地热及热泵系统。“十三五”时期,新增地热及热泵利用面积2000万平方米,累计利用面积达到7000万平方米。

加快实施地热综合利用。加强地热资源的统一规划、资源管理、规模开发和梯级利用。按照本市新建区域发展规划,重点开发延庆、凤河营、双桥等地热田资源,实施新机场临空经济区、世园会、通州西集等一批地热供暖应用示范工程。加强10大地热田资源勘察,强化与市政基础设施专项规划的衔接,鼓励开发京西北、天竺、后沙峪、李遂等地热田资源。加快中深层地热、增强型地热系统等新技术的研发与应用示范。“十三五”时期,新增地热供暖面积300万平方米。

全面推进浅层地温能开发。在新建区域优先发展热泵系统,重点推进城市副中心行政办公区、通州文化旅游区等新建区域热泵系统规模化开发利用。在新城、街镇和农村地区,大力发展燃煤锅炉用户改用热泵系统,实施50个街镇、50个村庄热泵利用工程。引导新建建筑优先使用热泵系统,鼓励既有供热系统热泵改造,支持热泵系统配套建设储能设施,增强热泵系统电力需求侧主动响应能力。“十三五”时期,新增浅层地温能利用面积1000万平方米。

有序发展余热热泵和再生水热泵系统。在东坝、金盏、定福庄、垡头等燃气热电厂周边地区,优先利用余热热泵供暖。支持小型燃气锅炉余热热泵改造,提升供热能效水平。在望京中关村科技园北扩区、首钢、丽泽和环渤海总部基地等再生水干线周边区域,大力发展再生水源热泵应用。“十三五”时期,新增再生水和余热热泵利用面积700万平方米。

三、有序推进风电开发

有序开发利用风能发电及风光互补发电,完成官厅风电场四到八期工程、昌平青灰岭风光互补发电工程,积极开展延庆、昌平、怀柔等区域的风能资源评测,加快推进延庆旧县镇、昌平青灰岭二期等项目前期工作。结合新能源微电网示范项目建设,探索发展分布式风电应用。“十三五”时期,新增风电装机容量45万千瓦,累计装机容量达到65万千瓦。

四、稳步推进生物质能发电

结合城市生活垃圾资源综合利用,积极推进顺义、通州、房山等区垃圾焚烧发电工程建设。充分利用现有垃圾填埋场填埋气资源,推进填埋气发电工程建设。提升德青源等既有大中型沼气设施利用效率。“十三五”时期,新增生物质发电装机容量25万千瓦,累计装机容量达到35万千瓦。

五、发挥既有水电资源效能

科学合理利用水电资源,结合本市水力设施建设和升级改造,提升既有水力发电设施发电能力。充分发挥十三陵抽水蓄能电站效能,加强水电对电网负荷的调节作用。“十三五”时期,本市水力发电量维持基本稳定。

第四章扩大外调绿电规模

深化京津冀及周边地区能源合作,实施绿电进京行动,推动绿电进京通道建设,加强外调绿电消纳。到2020年,年外调绿电总量达到100亿千瓦时以上。

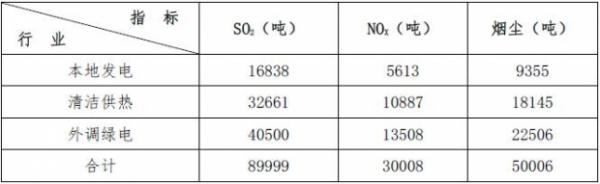

一、实施本地发电量绿电替代工程

从工程手段和调度运行两个层面同时发力,实现电力平衡从京津唐地区平衡向华北及更大范围平衡转变,中心大网热源从以电厂为主向以尖峰锅炉为主转变,最大限度压减本地发电量,同时提高非高峰时段外调电比例,优先置换外调绿色电力。到2020年,置换外调电力中绿色电力比重达50%以上,新增外调电力优先使用绿色电力。

二、建立绿电互联互通发展机制

创建绿电交易体系。落实国家能源局《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》,联合京津冀及周边省市研究建立绿色电力市场交易机制,积极推动京外绿色电力企业与本市用户之间开展直接交易,形成保障性收购和市场化交易相结合的绿电交易体系。

探索重点区域大用户绿电直供。在冬奥会赛区、世园会场馆等重点区域,探索大用户绿电直供新模式,满足区域内照明、供暖制冷、场馆运行等主要电力负荷需求。

建立弃风弃光绿电消纳机制。落实电力体制改革要求,探索弃风光电交易、输送机制,引入低价弃风弃光电。发挥价格杠杆作用,引导煤改热泵、煤改电、新能源汽车优先使用弃风弃光电,引导绿色电力生产企业与用户建立弃风弃光电竞价购电机制。

三、推进外调绿电通道建设

积极推动西北、东北两大绿电输送通道建设。以蒙西特高压、张北-北京柔性直流等通道为载体,形成连接乌兰察布-张家口-北京的西北绿电输送通道;以锡盟-北京东-山东特高压等通道为载体,形成东北绿电通道,鼓励建设配套电力调峰储能设施,逐步提高外调绿电受电能力。

支持冀晋蒙可再生能源基地建设。完善京冀晋蒙四地新能源协同发展机制,支持张家口、赤峰、乌兰察布、大同等可再生能源基地建设,鼓励本市能源企业积极参与合作开发新能源和可再生能源,支持当地新能源和可再生能源产业发展,扩大外调绿电进京规模。

实施延庆绿色电力供暖工程。结合延庆区压减燃煤和清洁供暖需求,对接张家口风电资源优势,试点建设张家口-北京可再生能源清洁供暖示范工程,重点开展部分乡镇及经济技术开发区锅炉房煤改电试点,积极研究推进绿色电力替代集中燃煤锅炉房供暖方案。

第五章推动新能源融入城市能源体系

以能源技术革命为动力,充分利用“互联网+”新技术、新模式,强化重点区域示范应用,推进新能源和可再生能源与常规能源体系的融合发展,带动能源利用方式智能高效转型,助推智慧城市建设。

一、加快新能源融入电网热网

(一)推进绿色电力融入城市电网。提升城市电网和电源智能化水平。探索本地电厂灵活调峰调度机制、运营补偿机制,实现常规能源电源、新能源和可再生能源电源与电网信息的高效互通,引导电源主动参与调峰、调频等辅助服务。推广新能源和可再生能源发电功率预测及调度运行控制技术,平衡负荷波动性,提升新能源和可再生能源消纳能力,逐步建立适应新能源和可再生能源发展的城市电网系统。

提高局域电网绿色电力消纳能力。加强局域电网智能化升级改造,建立配电网运行信息管理系统,实现分布式新能源和可再生能源发电功率预测和实时运行监测等功能,强化局域电网接纳绿色电力能力。

(二)引导热泵与城市热网融合发展。

利用热泵提升城市热网供热能效。结合现有城市热源及供热管网升级,鼓励发展余热热泵系统改造,回收余热资源,降低供热能耗,提高现有热源供热效率。

促进热泵与用户侧融合互补。通过经济手段引导,鼓励用户侧新建地热、土壤源热泵或再生水热泵系统,与原有城市热网、区域锅炉房相互补充,扩大新能源和可再生能源供热规模,实现供热多能融合发展。

二、探索“互联网+新能源”创新发展

充分利用大数据、互联网等现代信息技术,推动多种能源智能融合发展,探索发展绿色低碳、智能高效的未来城市能源供应体系。

建设新能源和可再生能源智能信息系统。整合新能源和可再生能源在线监测系统、电力需求侧管理系统、节能在线监测系统等平台资源,建设基于互联网的智慧运行云平台,提升新能源和可再生能源电站和消费端智能化水平,加强能源供应链不同环节的信息对接,实现新能源和可再生能源的优先配置。

利用储能技术推动新能源和可再生能源消纳。在商业楼宇、住宅公寓、公共机构、产业园区等领域,鼓励发展用户侧冰蓄冷、水蓄热蓄冷、相变储能等成熟储能技术应用,鼓励热泵、分布式光伏等与储能系统融合发展。推动建设电、冷、热、气等多种能源形态灵活转化、高效存储、智能协同的智慧储能系统。

发展新能源汽车促进新能源和可再生能源消纳。建设基于新能源和可再生能源、电网、充电桩等的新能源汽车运营云平台,促进新能源汽车与绿色电力间能量和信息的双向互动。大力发展分布式光伏充电站建设,结合车电分离、电池配送、新能源汽车智能导引的运营新模式,积极开展新能源汽车绿色智能充放电业务。

三、打造新能源高端应用示范区

以城市副中心建设和冬奥会、世园会等重大活动为契机,综合运用多能互补模式和智慧能源技术ʌ

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信