钙钛矿太阳能电池因其高效率和低制造成本的潜力而受到广泛关注,但在实际应用中,长期稳定性、大面积模组性能衰减等问题,是制约其产业化的关键瓶颈。与传统金属电极相比,碳电极具备成本低、稳定性高、疏水性好等优势,有利于改善电池的整体稳定性;而且碳电极契合印刷制备工艺,被认为是实现全印刷钙钛矿模组的理想选择。然而,令人困扰的是,碳基模组的光电转换效率长期以来仍大幅落后于金属电极器件。

近日,北京大学深圳研究生院新材料学院杨世和教授(深圳湾实验室)团队联合北京航空航天大学、北京理工大学等单位的研究人员提出了一种可扩展的气相后处理策略,实现了对大面积钙钛矿薄膜均匀有效的钝化,显著提升了全印刷碳基模组的光电转换效率与长期稳定性。该研究成果已被Nature Photonics期刊接收发表。

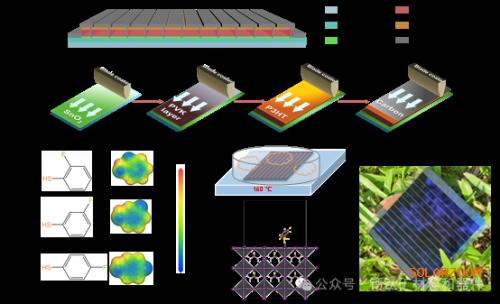

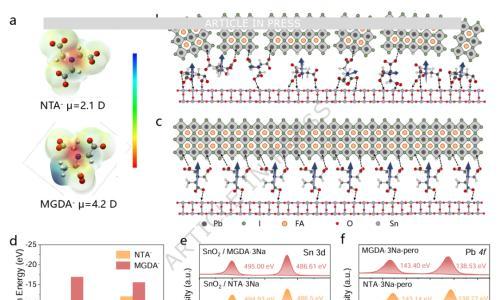

图1.全印刷碳基钙钛矿太阳能电池模组的(A)器件结构,(B)制备流程,(C)所用FP分子结构及其电荷分布,(D)气相处理设置及相互作用机理,和(E)户外展示照片

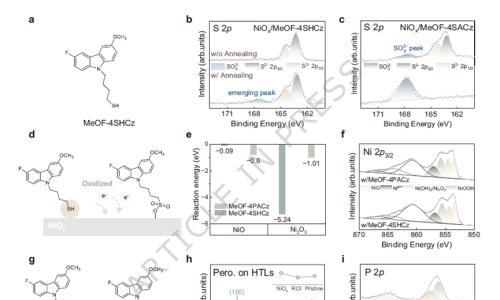

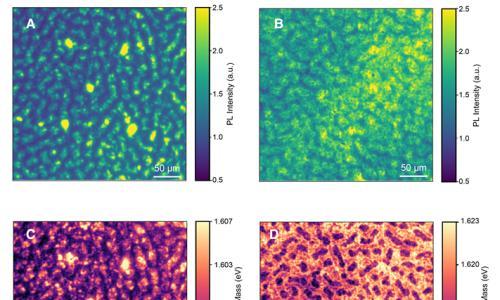

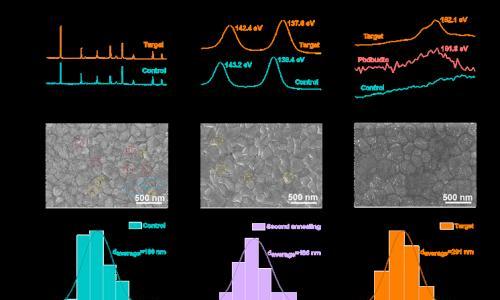

该气相后处理策略基于精心挑选的低沸点液态氟苯硫酚分子系列(2FP、3FP、4FP),通过温和热蒸发技术实现了对大面积钙钛矿薄膜的均匀钝化处理。实验结果和理论计算表明,氟苯硫酚分子中的巯基(–SH)能有效与钙钛矿表面未配位的Pb²⁺离子结合,从而有效钝化界面缺陷。进一步发现,气相处理能使分子吸附达到饱和从而避免过厚绝缘层的形成。更重要的是,分子构型对于气相处理的吸附动力学有着关键影响,其中具有对称结构的4FP分子与未配位Pb2+离子作用最强,吸附量最大。总之,气相处理有效实现了对大面积钙钛矿薄膜表面缺陷的均匀钝化,抑制了非辐射复合,加快了电荷提取,进而显著提高了电池模组效率。

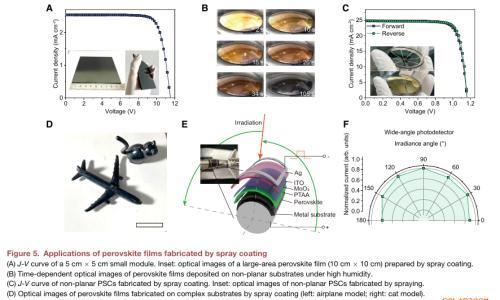

基于该策略,团队成功制备出活性面积为50 cm²的全印刷碳电极钙钛矿电池模组,实现了20.41%的光电转换效率,并获得19.26%的第三方认证效率,代表了目前已报道的碳基钙钛矿电池模组效率的最高水平。

在稳定性方面,未封装的模组在65°C、1个太阳光照下连续运行1020小时后,效率几乎无衰减;在85°C/85%相对湿度的苛刻湿热环境中测试2280小时后,仍保持初始效率的84%以上,展现出优异的耐高温高湿性能。

本研究致力于实现低成本、可扩展制备和高器件性能之间的有效平衡,为钙钛矿太阳能模组从实验室走向产业化应用提供了切实可行的技术路径。

本研究得到了国家自然科学基金、深圳市孔雀计划、南山领航团队等多个项目的支持。论文共同第一作者为新材料学院的博士生魏晓震和张凯,通讯作者为北京大学深圳研究生院新材料学院杨世和教授(深圳湾实验室)、北京航空航天大学陈海宁教授和北京理工大学白阳副教授。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信