发展可再生能源,是实现国家“双碳”战略目标的关键。太阳能作为一种取之不尽、分布广泛、绿色无害的可再生能源,一直受到极大的关注。

有机太阳能电池是一种新型薄膜太阳能电池,具有成本低、质量轻、环境友好、可实现半透明、可采用卷对卷印刷制备大面积柔性器件等突出优点,在分布式光伏和“光伏+”应用方面前景广阔。

而有机太阳能电池的活性层,一般由电子给体和电子受体这两类有机半导体材料组成。

当前,有机半导体材料,已被广泛用于多个领域。不过,其介电常数一般较低(ε ~ 2-4),在光激发下只能产生具有高结合能的Frenkel激子、而非自由电荷。

给体/受体界面处有能级差,这可以为激子解离提供驱动力。因此,足够的给体/受体界面是必不可少的。

一般认为,本体异质结(BHJ,Bulk Heterojunction)是有机太阳能电池活性层的理想结构,可同时实现有效的激子解离和电荷输运,其给体/受体相分离尺寸约为10~20 nm。

因此,大多数高效有机太阳能电池的给体和受体含量大致相当。通过稀释给体或受体,会减少给体/受体的界面,从而导致激子解离不充分、电荷输运不平衡、以及电荷复合增加等后果。

然而,对于给体/受体比例、浓度、溶剂、添加剂、温度、成膜方式等加工条件,BHJ活性层薄膜形貌非常敏感。这会带来器件加工复杂和形貌不稳定性等问题,限制了器件性能和可重复性。

据介绍,北京大学材料学院教授占肖卫团队的相关成果,曾开启了领域的“非富勒烯时代”。

而在近期一项研究中,他的课题组和合作者发展了一种有别于BHJ的活性层结构,即在大量的受体中掺入极少量给体(≤10 wt%),也就是“准同质结(QHJ,Quasi-Homojunction)”。

研究发现,基于PTB7-Th:Y6的有机太阳能电池,当给体/受体的质量比为1:8或1:20时,其效率分别是最优BHJ器件效率的95%或64%。

另外,QHJ器件的形貌稳定性和热稳定性优于BHJ器件。而基于其他给体或受体的QHJ器件效率,会随着给体含量减少而呈现显著下降。

通过超快瞬态吸收、电流感应原子力显微镜等器件物理和光物理的分析、以及软X射线等形貌表征,该团队揭示了高效QHJ太阳能电池的工作机理。

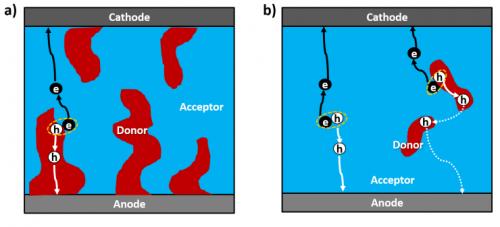

在经典BHJ有机太阳能电池中,激子在给体/受体界面解离,生成的电子/空穴通过受体/给体相传输,直到被电极收集。

在基于PTB7:Y6的QHJ器件中,他们观察到很大一部分自由电荷是在Y6相中本征产生的,而不是在给体/受体界面。

Y6还起到了双极性电荷输运通道的作用,除了传输电子,在极少量给体的情况下还可实现高效的空穴输运。

少量PTB7-Th的主要作用是减少电荷复合,这可能是通过增强Y6内部的四极场来帮助实现的,而不是它在传统BHJ器件中所起的光吸收、激子分离和空穴传输等作用。

课题组还提出,高效QHJ器件应满足以下基本要求:

其一,主要成分为高效稠环电子受体材料,其应具有:宽而强的可见和近红外光吸收、高效的双极性电荷输运、以及光照下能自发生成载流子等性质;

其二,次要组分必须是合适的给体材料,其能级与主组分匹配,以获得较高的开路电压;

其三,主组分可以形成大而纯的相区,这有利于电荷输运,以及减少载流子复合,在受体相内可通过四极场和电荷分离增强能带弯曲。

可以说,此项工作为有机太阳能电池提供了一种有别于经典BHJ结构的新思路。

在这种结构中,可以通过提高本征电荷的产生、以及减少电荷复合来实现高效率,而非仅仅依赖于给体/受体界面上的激子解离。

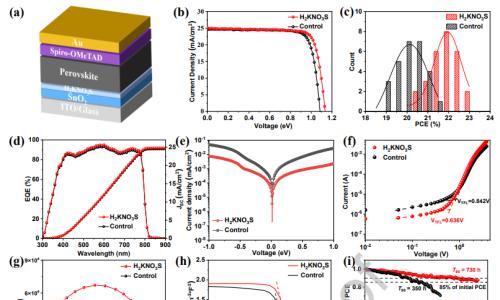

图|相关论文(来源:Advanced Materials)

青岛大学材料科学与工程学院王逸凡副教授是第一作者,新西兰惠灵顿维多利亚大学化学与物理科学学院迈克尔・B・普莱斯(Michael B. Price)博士、以及占肖卫教授担任共同通讯作者。

其中一位审稿人认为:“这项工作可能为经典BHJ结构之外的新型有机太阳能电池结构打开一扇门,具有很高的概念新颖性和重要性。”

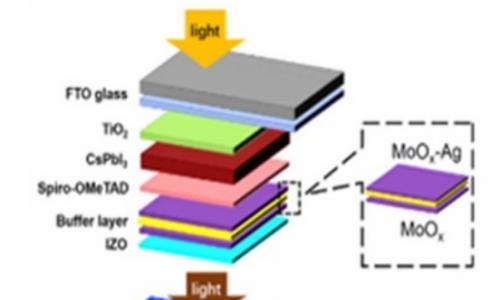

据介绍,由于QHJ中给体含量极少,受体占主要部分。而稠环电子受体在可见光区吸收较少,其主要吸收波段在近红外区,因而该成果可用于制备半透明太阳能电池及近红外光电探测器。

研究要从2019年说起,当时课题组偶然发现基于聚合物给体PTB7-Th和稠环电子受体FOIC的有机太阳能电池,在给体含量极少时,器件仍能获得较高的效率。

这种结果出乎他们的预料,且使用已知的有机太阳能电池理论很难进行解释,他们对此很感兴趣并开始继续探讨。

下一阶段则是系统拓展。研究团队想知道这种有趣的现象,是否在稠环电子受体中普遍存在。

因此,他们系统性地研究了不同稠环电子受体对基于PTB7-Th的QHJ器件的影响。

结果发现,实验中使用的多种稠环电子受体,均能产生类似于FOIC的结果。其中,随着给体含量的降低,Y6器件效率的下降最为缓慢。

“我们继续问自己,这种现象是稠环电子受体的本征属性、还是说也受到给体材料影响?”占肖卫说。

接着,他们开始研究不同聚合物给体材料对于Y6器件的影响,随后发现基于其他给体的QHJ器件,在给体含量减少时,效率下降均比PTB7-Th快。

研究团队也很好奇PTB7-Th: Y6组合为何如此特别,于是便进入第三阶段――机理探究。

期间,他们与东华大学先进低维材料中心研究员唐正课题组合作,研究了器件的能量损失。

又与新西兰惠灵顿维多利亚大学化学与物理科学学院教授贾斯汀・霍奇基斯(Justin Hodgkiss)课题组合作,通过超快瞬态吸收光谱,研究了激子分离。

后又与美国雪城大学机械与航空航天工程系教授Quinn Qiao课题组合作,通过电流感应原子力显微镜研究了电荷输运。

接下来,该团队又与西安交通大学材料科学与工程学院教授马伟课题组合作,研究了薄膜形貌,进一步解释了电荷输运的机理。

最终,合作团队一起揭示了高效QHJ器件的工作机制,并解释了基于PTB7:Y6的QHJ器件效率高于基于PM6:Y6的QHJ器件的原因。

占肖卫表示,研究中最难忘的是发现异常现象的过程。他说:“最初,我们在另外一项研究中,将PTB7-Th:FOIC比例从1:1调节到1:4,但是器件效率并没有降低。因而突发奇想能不能再降低给体含量试试,于是就降到1:20,结果就发现了令人惊讶的现象。”

可以说,本项研究纯属意外发现。由此,占肖卫感慨科学研究不仅要勤于思考、还要善于观察。有时,研究一些异常现象或可打开新的思路。

下一步,他们计划筛选聚合物给体和稠环电子受体组合,进一步提高QHJ器件的效率。另外,打算把QHJ用于半透明有机太阳能电池以及近红外光电探测器。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信