中国科学院宁波材料技术与工程研究所叶继春教授领导的研究团队开发了一种新型的多功能笼状氯化二铵分子。该分子有效地最大限度减少了界面能量损失,使所得钙钛矿/硅叠层太阳能电池(TSC)能够实现高效率和稳定性。

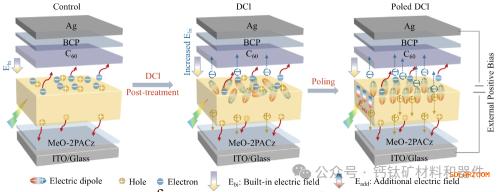

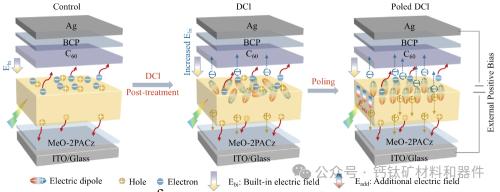

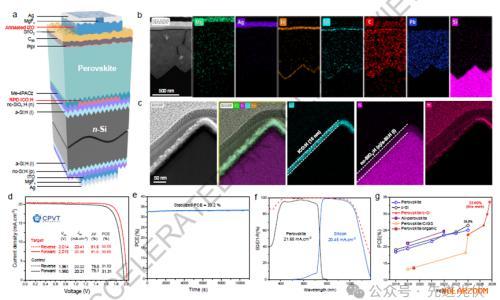

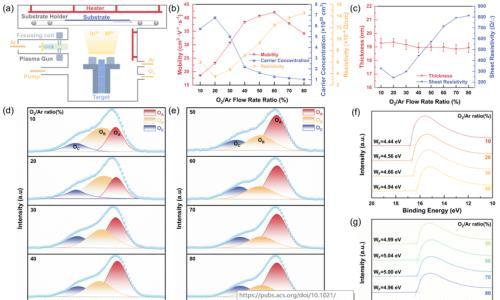

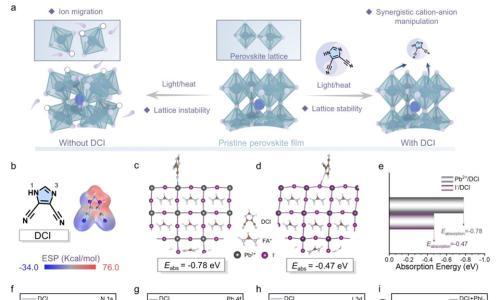

研究人员合成了1.4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷氯化物(DCl),并将其引入钙钛矿/C60界面中。笼状二铵阳离子同时含有路易斯酸(R3NH⁺)和路易斯碱(R3N)官能团,使其能够同时充当电子供体和受体。这种双重功能有效地钝化了表面缺陷,抑制了非辐射复合,并调节了界面偶极子的形成,从而改善了能级排列和电荷选择性。

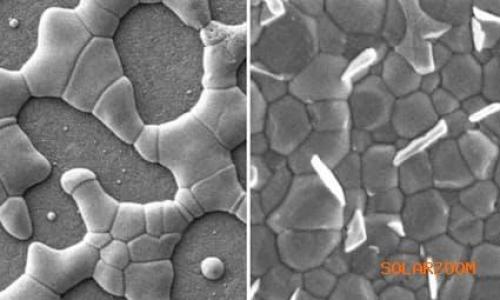

重要的是,自发极化的DCl阳离子诱导具有面内取向和明显铁电性的相纯准二维钙钛矿的生长。这种铁电效应通过上移表面功函数和促进有利的p-to-n表面能量跃迁来促进载流子的分离和提取。结果是形成了铁电准二维钙钛矿层,增强了电荷传输并抑制了整个界面的复合。

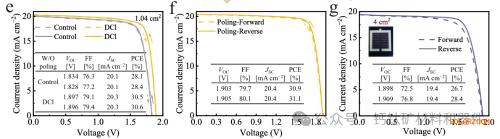

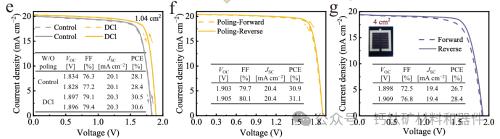

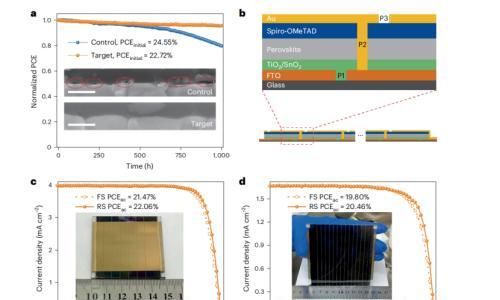

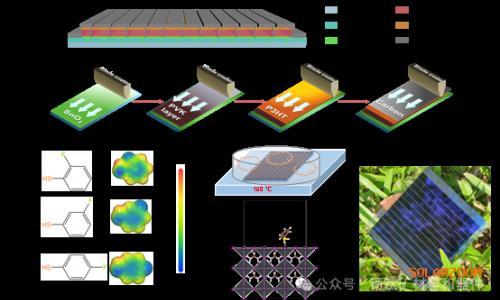

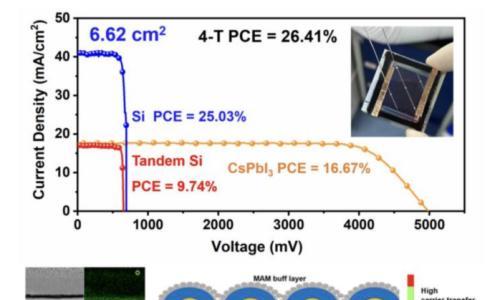

利用这种分子界面工程策略,该团队制造了1.68 eV倒置钙钛矿太阳能电池,实现了22.6%(0.1平方厘米)和21.0%(1.21平方厘米)的功率转换效率(PCE)。当集成到基于隧道氧化物钝化接触的1.0 cm²整体钙钛矿/硅叠层电池中时,DCl介导的钙钛矿顶部电池可提供令人印象深刻的31.1%的PCE。此外,叠层器件表现出出色的长期运行稳定性,在环境条件下在ISOS-L-1最大功率点跟踪下连续运行1.020小时后,仍保持其初始效率的85%。

这项工作为纵向钙钛矿界面物理建立了一种强大的分子设计方法,并为高效耐用的钙钛矿串联光伏技术开辟了新的可能性。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信