论文概览

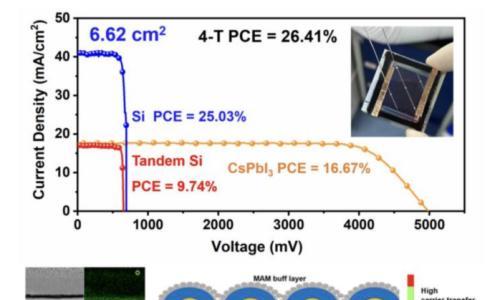

钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池作为新一代光伏技术的代表,通过将宽禁带钙钛矿顶电池与晶硅底电池相结合,实现了对太阳光谱的更有效利用。刚性叠层电池的效率纪录不断被刷新,从

2013年的13.7%一路攀升至2025年的34.9%,然而柔性叠层电池的发展却始终滞后,此前最高效率仅为29.88%。本研究采用超薄(约65μm)可弯曲的硅异质结底电池,在其亚微米纹理结构上共形生长钙钛矿顶电池。电池结构设计巧妙,通过反应等离子体沉积的Ce/H共掺氧化铟复合层和原位退火的Zn掺杂氧化铟前透明电极的协同作用,实现了效率的大幅提升。其认证光电转换效率达到33.6%,开路电压创下2.015 V的纪录,性能指标已与刚性器件相当。在机械柔韧性方面,该电池表现出卓越的耐受性:在17.6 mm弯曲半径下经过5000次循环测试后,仍能保持91%的初始效率。在稳定性方面,器件展现出全方位优势:在连续光照条件下,T₈₀寿命(效率衰减至初始值80%所需时间)超过2000小时;经过1000小时苛刻的湿热环境测试后,仍能维持90%的初始光电转换效率。

技术亮点

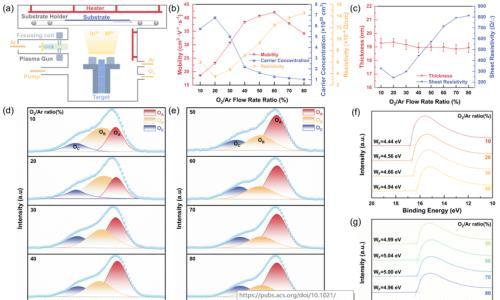

1.反应等离子体沉积(RPD)Ce/H共掺氧化铟(ICO:H)复合层

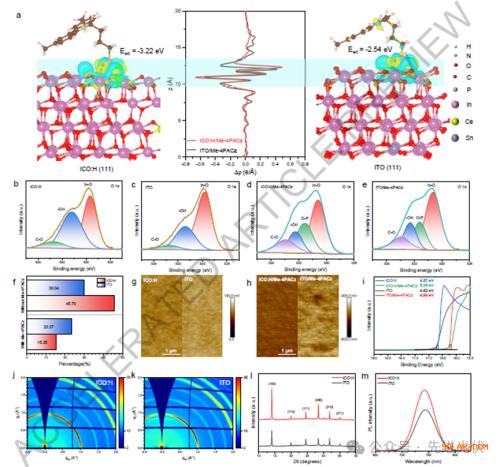

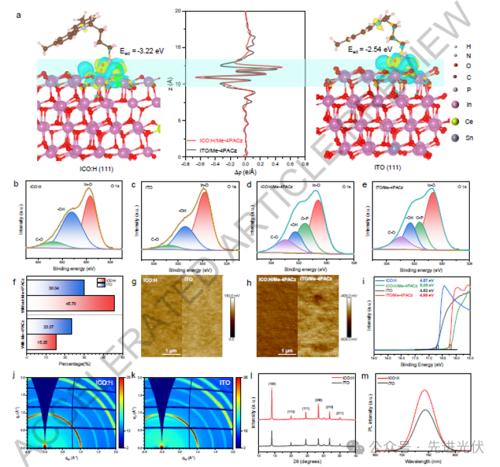

采用反应等离子体沉积技术制备的Ce/H共掺氧化铟(ICO:H),在界面特性上实现了质的飞跃。ICO:H不仅具备超高载流子迁移率和低沉积损伤等优异本征特性,更在界面工程中发挥关键作用:其表面提供更丰富的锚定位点,显著增强了自组装单分子层(SAM)的吸附强度与覆盖密度。

2.原位退火Zn掺杂氧化铟(IZO)前透明电极

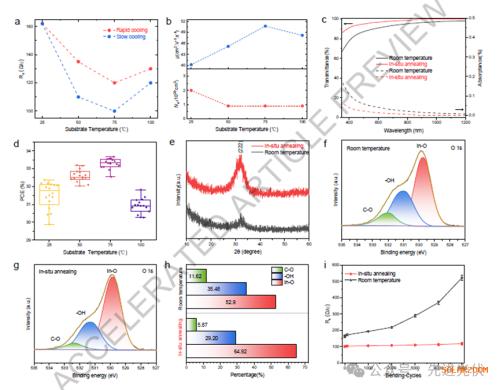

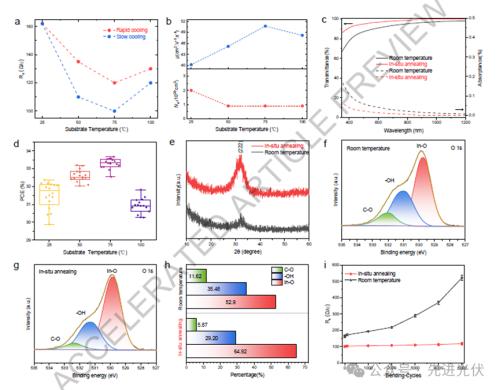

在掺锌氧化铟(IZO)前端透明电极的沉积过程中引入同步低温退火工艺,显著提升了IZO薄膜的导电性、透光性和机械强度。该工艺通过优化结晶度,有效抑制了卤素离子的迁移,从而增强了柔性叠层器件的稳定性。

深度精读

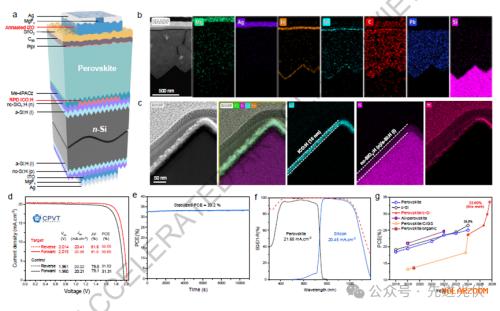

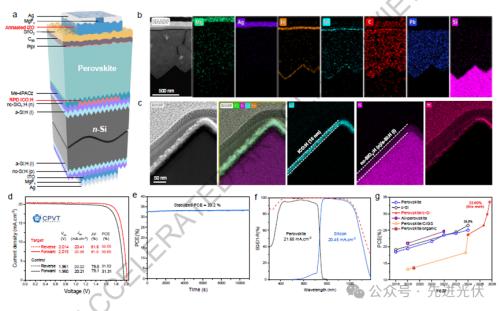

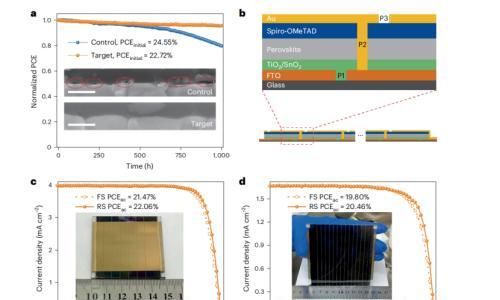

图1展示了柔性钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的器件结构与关键性能。电池采用超薄(约65 μm)硅异质结底电池,其双面亚微米纹理结构为钙钛矿顶电池的共形生长提供了理想界面。截面SEM与HAADF-STEM分析显示,钙钛矿层在纹理硅表面形成致密、垂直取向的大晶粒。冠军器件认证效率达33.6%,开路电压创2.015 V纪录,稳态功率输出达33.2%。EQE谱验证了子电池电流的良好匹配,顶电池与底电池分别贡献21.65 mA/cm²和20.45 mA/cm²的电流输出。

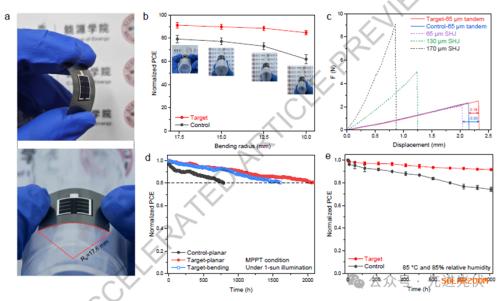

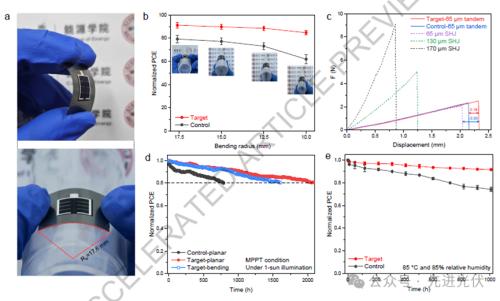

图2系统评估了柔性叠层电池的机械耐久性与长期稳定性。弯曲测试表明,器件在17.6 mm弯曲半径下经历5000次循环后仍保持91.2%的初始效率,即使在10 mm极限曲率下也能维持84.8%的性能,展现出卓越的机械鲁棒性。三点弯曲测试显示,钙钛矿顶层的引入将器件开裂时的垂直位移从2.04 mm提升至2.34 mm,有效增强了整体结构的抗应变能力。稳定性方面,连续光照下MPP跟踪的T80寿命超过2000小时,在85°C/85%RH湿热老化1000小时后仍保留90%的初始效率,性能衰减率显著低于对照组。这些数据充分验证了该柔性叠层电池在实际应用场景下的可靠性。

图3通过多维度表征揭示了ICO:H复合层相比传统ITO材料的显著优势。DFT计算表明Me-4PACz在ICO:H上的吸附能(-3.22 eV)明显高于ITO(-2.54 eV),结合强度提升27%。XPS分析显示ICO:H表面羟基比例达45.7%,为SAM提供更多锚定位点,P-O/In-O比率(0.56)显著高于ITO(0.43)。KPFM与UPS测试证实ICO:H具有更均匀的表面电势分布和更高功函数(5.06 eV),促进界面电荷传输。GIWAXS和XRD结果表明,ICO:H诱导钙钛矿形成更优的晶体取向,PL强度提升约30%,有效减少界面缺陷。这些特性共同促使单结钙钛矿顶电池效率达到22.85%,为叠层器件的高性能奠定基础。

图4系统阐明了原位退火工艺对IZO前电极性能的提升机制。随退火温度升高,IZO的方块电阻从160 Ω/□降至75°C时的100 Ω/□,载流子迁移率从40 cm²*V⁻¹*s⁻¹提升至50.7 cm²*V⁻¹*s⁻¹。紫外-可见-近红外光谱显示退火后电极吸收率显著降低,透光率提升。XRD分析表明(222)晶面衍射峰增强,证实结晶度改善。XPS进一步揭示氧空位比例从35.5%降至29.2%,有效抑制卤素离子迁移。柔性叠层电池效率随退火温度升高而提升,最优条件下平均效率达33.4%。弯曲循环测试表明,退火IZO电极在5000次弯曲后电阻仅从99 Ω/□增至118 Ω/□,而未退火样品从162 Ω/□剧增至521 Ω/□,证明其卓越的机械可靠性。

文献来源

Wang, S., Li, W., Yu, C. et al. Flexible perovskite/silicon tandem solar cells with 33.6% efficiency. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09849-4

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信