论文概览

钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率已突破25%,然而稳定性问题仍是其商业化进程中的关键瓶颈。尽管已有大量研究致力于提升薄膜稳定性,不同晶面在降解过程中的作用机制尚不明确。来自韩国成均馆大学、瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)及韩国化学研究院的联合研究团队,首次揭示了甲脒铅碘(FAPbI₃)钙钛矿薄膜的晶面依赖性降解行为,发现(100)晶面对水分诱导的降解极为敏感,而(111)晶面则表现出优异的稳定性。研究通过实验与理论相结合,阐明了其降解机制,并提出了晶面工程策略,成功制备出以(111)晶面为主的稳定钙钛矿薄膜。该成果以“Unveiling facet-dependent degradation and facet engineering for stable perovskite solar cells”为题发表于《Science》。

技术亮点

晶面依赖性降解首次揭示:(100)晶面在湿度环境下快速发生α→δ相变,而(111)晶面几乎不受影响。

降解机制深度解析:水分在(100)晶面上强烈吸附,导致Pb–I键伸长、结构扭曲,诱发δ相变。

晶面工程策略:通过环己胺(CHA)添加剂调控晶体生长,实现(111)晶面主导的薄膜,显著提升稳定性。

跨尺度表征结合理论模拟:AFM、XPS、EXAFS、PL mapping与DFT计算协同揭示晶面稳定性差异的物理本质。

深度解析

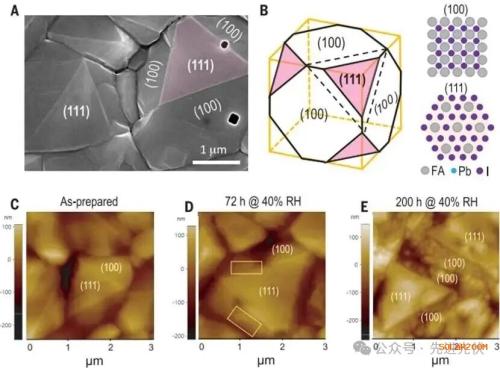

图1通过扫描电子显微镜图像和原子力显微镜图像,直观地展示了甲脒碘化铅钙钛矿薄膜中明确定义的(100)和(111)晶面及其在湿度暴露下的差异化降解行为。该图A部分显示大多数晶粒中心存在三角形(111)面,而侧面为(100)面,B部分的示意图进一步阐明了这两种晶面的原子排列差异,其中(100)面以Pb-I或FA-I层终止,而(111)面则由3/8 FA阳离子和3/2 I阴离子终止;C至E部分的AFM图像时间序列清晰表明,在30-40%相对湿度下暴露72小时后,(100)面开始出现突起物并降解,而(111)面基本保持完整,即使暴露200小时后(111)面仍显示出卓越的稳定性,这种明显的面依赖性降解为理解钙钛矿薄膜的整体稳定性提供了关键视角。

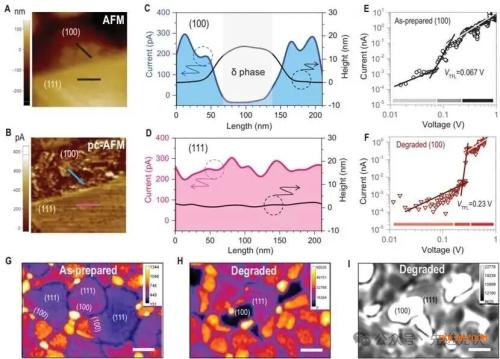

图2结合光电流原子力显微镜和共聚焦光致发光mapping技术,深入揭示了降解后(100)和(111)晶面的光电性能异质性。A和B部分的pc-AFM图像显示降解72小时的样品中(111)面保持光滑表面和均匀光电流,而(100)面则出现电流波动剧烈的区域,C和D部分的线扫描剖面进一步证实(100)面上的δ相区域比未降解部分高出约15纳米且光电流几乎为零,相反(111)面在高度和光电流方面均无显著变化;E和F部分通过AFM尖端作为电极测量的电流-电压曲线表明降解后的(100)面导电性显著恶化,G至I部分的共聚焦PL和透射mapping则显示降解后(100)面出现PL淬灭的暗区,对应透射图像中的亮区,这些结果一致表明水分诱导产生的δ相主要形成于(100)面,并严重损害其光电性能

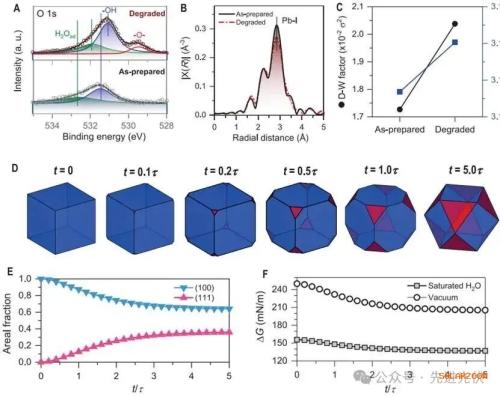

图3通过X射线光电子能谱和扩展X射线吸收精细结构等表征手段,从分子和原子层面揭示了晶面依赖性降解的内在机制。A部分的O 1s XPS谱显示降解后样品在532.7 eV和531.5 eV处的H2O吸附和-OH物种峰强显著增加,且结合能分别向低能方向移动0.8 eV和0.4 eV,表明水分子与钙钛矿表面相互作用增强;B和C部分的EXAFS分析发现降解样品的Pb-I键距从3.135 Å延长至3.150 Å,且德拜-沃勒因子增大,说明水分子的吸附导致PbI6八面体结构畸变和键合弱化;D至F部分的理论计算模型表明(100)面具有更高的水吸附能(93.08 mN/m),其界面能驱动晶体形态向热力学更稳定的(111)面演化,吉布斯自由能随时间持续降低,这从动力学和热力学角度合理解释了(100)面为何更容易发生水分诱导的δ相变。

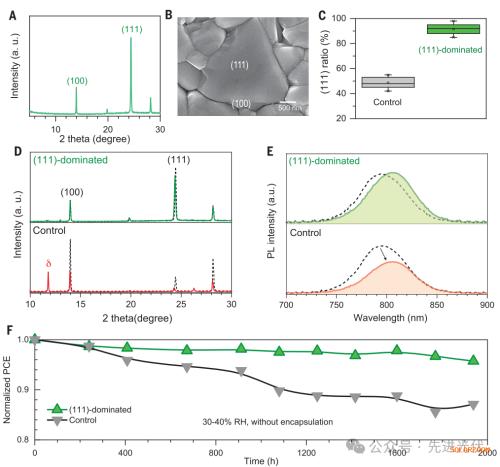

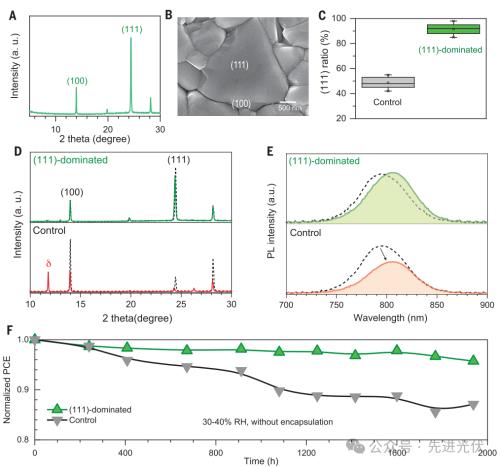

图4展示了通过晶面工程策略制备(111)面主导的钙钛矿薄膜,并验证其显著增强的稳定性。A和B部分的XRD图谱和SEM图像显示,使用环己胺添加剂后薄膜呈现主导的(111)相和大型三角形形貌,C部分的统计计算表明(111)面占比从对照样的40-55%提升至85-98%;D和E部分的XRD和PL光谱表明,在30-40%湿度下暴露1000小时后,(111)主导的薄膜其(100)和(111)峰强度仅轻微降低,而对照样品的(100)峰强度降至初始值的30%且出现明显δ相峰;F部分的器件稳定性测试显示,未封装的(111)主导器件在约2000小时后仍保持95%的初始效率,显著优于对照器件的87%,且在85°C/85%RH的严苛条件下也表现出更好的稳定性,这证明通过扩大稳定的(111)晶面比例可有效提升钙钛矿太阳能器件的环境耐受性。

结论展望

本研究首次揭示了FAPbI₃钙钛矿晶面依赖性降解行为,阐明了(100)晶面在湿度下的不稳定性机制,并提出晶面工程策略,成功制备出以稳定(111)晶面为主的薄膜,显著提升了器件的环境稳定性。这一成果不仅深化了对钙钛矿降解过程的理解,也为无需额外钝化即可实现本征稳定的PSCs设计提供了新思路。未来,结合晶面调控、组分优化与界面工程的协同策略,有望进一步推动钙钛矿光伏技术的商业化进程。

文献来源

Ma, C., Eickemeyer, F. T., Lee, S.-H. et al. Unveiling facet-dependent degradation and facet engineering for stable perovskite solar cells.Science 379. 173–178 (2023).https://doi.org/10.1126/science.adf3349

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信