社会对清洁廉价能源的需求是光伏发展的根本动力,光伏发电具备清洁、低碳(甚至零碳)、可持续等优势,受到各国政府强力支持;与此同时,光伏降本提效潜力巨大,有望成为最廉价能源,降低全社会用电成本。

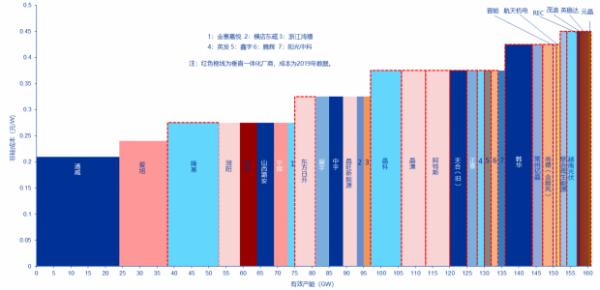

申万宏源最新一期行业研究报告指出,光伏产业存在需求、供给、技术三重周期。由于成本下降迅速且发展空间巨大,光伏产业也具有显著的成长性(如图1)。

随着光伏经济性的凸显,全行业将走向内生需求驱动增长的模式,全球光伏需求增长趋于平缓。根据测算,2020-2025年,全球光伏新增装机分别有望达到120GW、140GW、160GW、180GW、200GW、220GW,同比分别增长2.21%、16.67%、14.29%、12.50%、11.11%、10.00%。

“规模+技术”驱动降本增效,供需关系主导超额利润

报告显示,光伏行业呈现持续性的成本下降和转换效率提升趋势。2007-2019年,光伏系统成本降低主要由组件贡献,组件在系统成本占比从2007年的60%降至2019年的38.5%。2007-2012年光伏发电由实验性技术逐步迈向产业化,规模效益带来的成本降幅较大,这也是期间政策与市场频频脱节的根本原因。

规模效益边际递减叠加前期让利过多,2013-2014年系统、组件价格降幅较小。2015年后,金刚线、RCZ、PERC技术渗透率提高,技术进步驱动下光伏产业再次迎来降本增效浪潮。

高效路线对硅料品质、生产工艺要求大幅提升,光伏半导体属性增强,规模化效应门槛提升,后发者优势减弱。全行业竞争格局有望改善,具备成本和规模优势的各环节龙头竞争力将进一步提升。

硅片环节,大尺寸硅片单位质量方棒拉制成本较低,总成本具备优势。受益于拉晶环节成本优势,大尺寸硅片非硅制造成本较低。以M9、M10、M12为例,三类硅片分别有望取得1.80分/W、2.13分/W、2.60分/W的非硅成本降幅(较156.75全方片)。考虑到大直径拉晶一定程度上会导致硅料损耗增加,大尺寸硅片的单瓦硅料成本略有上升(如图2)。

2019年,PERC电池产线投资成本已降至30.3万元/MW,组件环节新上产线设备投资额为6.8万元/MW(如图3)。根据测算,M9、M10、M12大尺寸硅片与M2相比带来全产业链总超额利润分别为0.10、 0.18、0.28元/W。

电池片产线初始投资成本分别为6亿元/GW、4亿元/GW、 2亿元/GW时,ROE水平分别达到14.3%、20.5%、32.4%,项目IRR分别为10.6%、 15.5%、28.2%。设备投资成本下降叠加生产效率提升推动全行业出现轻资产高ROE属性。

高效电池方面,N型高效路线开始进入快速推广期,N型电池具备转换效率高、零光致衰减、弱光效应好以及组件稳定性高等特点。目前中来股份是国内唯一量产TOPCon电池的厂商,晶科能源、天合光能等传统电池厂商也纷纷加入TOPCon阵营。

钧石、上澎、晋能、中智等新进入者多选择实验室转换效率更高的HIT技术路线。过去几年,多晶、单晶PERC、TOPCon、IBC、异质结等不同电池及组件技术路线转换效率不断打破纪录,其中多次世界记录均来自N型。

组件、系统环节,大尺寸硅片封装密度更高,助力组件、系统环节进一步降本。常规组件封装时电池片与电池片之间存在一定间隙,采用大尺寸硅片能减少同功率等级组件中的电池片用量,从而减少间隙留白,提高封装密度(如图4)。

此外,较少的电池片用量能够降低串焊时对齐主栅的难度,也便于企业的生产经营管理。若采用大尺寸硅片生产大功率组件,则还能实现接线盒、人工、折旧等成本的摊薄,并显著降低BOS成本。以M12硅片50版型组件为例,其功率可达480W,BOS成本降幅高达19.77%。

各环节头部企业格局基本形成

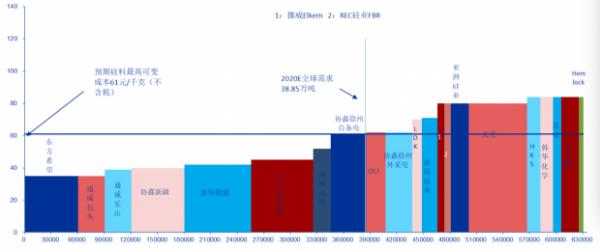

硅料环节,东方希望、通威股份、协鑫新疆、新特能源、大全新能源可变成本及产能位于第一梯队,可变成本均低于50元/KG,东方希望、通威(包头)、通威(乐山)可变成本已低于40元/KG。

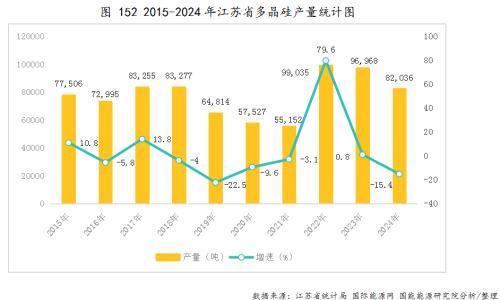

传统海外多晶硅巨头OCI、LDK、瓦克等可变成本显著高于国内企业,分别约为62元/KG、70元/KG、80元/KG。目前,OCI已确认关闭位于韩国的两家光伏级多晶硅工厂,德国瓦克多晶硅业务2019年由盈转亏(如图5)。

未来预计随着海外及国内二线厂商高成本多晶硅产能的逐步退出,国内具备成本和规模优势的低成本产能获取更多的市场份额,多晶硅行业最终将走向寡头格局。

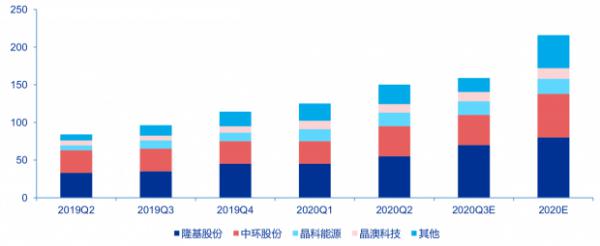

目前硅片环节已形成隆基股份、中环股份双寡头格局,市场格局较为稳定。2019年,隆基股份、中环股份单晶硅片产能分别达到45GW、30GW,遥遥领先晶科能源、晶澳科技等第二梯队企业。未来随着后发者优势的进一步减弱,硅片环节格局有望维持,龙头市场份额将进一步提升(如图6)。

电池片第一梯队规模优势已基本建立,龙头市场份额有望提升。截至2020年一季度,通威电池片业务非硅成本、产能位于第一梯队,有效产能达到24GW,其中PERC电池产能为21GW,单晶电池片非硅成本达到0.2-0.25元/W。

第二梯队厂商包括润阳、苏民、山西潞安、平煤、金寨嘉悦等,非硅成本达到0.25-0.3元/W。垂直一体化厂商中,隆基股份单晶电池非硅成本、产能处于领先位置,有效产能为15GW,非硅成本达到0.25-0.3元/W;东方日升紧随其后,有效产能为5.4GW,非硅成本达到0.3-0.35元/W。第一梯队成本与规模优势明显,市场份额有望进一步提升(如图7)。

相对而言,组件环节技术与资金壁垒较低,市场格局较为分散,但头部企业开始与后面的企业渐渐拉开差距,晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、阿特斯位居前五。

2018-2019年,全球组件出货量厂商排名较为稳定,根据PV-Tech排名,2018年前十为晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、隆基、阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、协鑫集成、中利集团、First Sola(如图8)。

申万宏源分析师表示,预计未来技术与成本领先、市场开拓能力强的龙头组件厂商在激烈的竞争中更具优势,2020年CR5占比有望提升到57.25%。

PV-Tech原创文章,未经许可严禁转载,违者必究

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信