风口上的光伏产业,正经历一场静水深流的结构性重塑。

在央视推出的纪录片《逐光》第三集《绝地反击》中,镜头聚焦中国光伏企业在复杂周期中的坚韧突围,揭示这一战略性新兴产业如何在变局中重塑自身。在国际局势紧张、行业波动剧烈的背景下,光伏人不仅没有停下脚步,反而以更坚定的节奏迈入新阶段。

纪录片之外,更广阔的现实图景也正在铺陈,一场从“受制于人”到“自立自强”的绝地反击拉开帷幕。中国光伏产业正从过去以产能驱动为主的发展模式,走向以系统效率、生态协同为核心的全链条重构阶段。国际贸易壁垒、资源端博弈、产能结构调整,多重变量交织下,行业不再单靠规模博弈,而是比拼从“制造”到“运营”再到“平台”的综合能力。

这一轮周期调整,不是简单的行业波动,而是一次深层次的组织重构和能力重塑。在这一过程中,像正泰这样具备全产业链整合能力的企业,凭借数字化平台、分布式解决方案与全球布局能力,成为“危中寻机”的典型缩影。

危中有机,是对这场结构调整最真实的注脚。从早期的无锡尚德、汉能,到如今的隆基、正泰、晶科等企业,中国光伏正以一次次穿越周期的实践,走出一条自主、稳健且具有全球影响力的发展路径。

如何穿越行业周期

在全球能源转型的背景下,光伏产业正迎来新一轮的高质量发展阶段。

历经2008年金融风暴、2012年“光伏双反”、2018年“5*31”政策调整等多轮外部与政策的周期波动后,光伏产业并没有陷入低谷,反而在多轮洗牌中完成了结构优化与技术升级,以极强的产业韧性对抗周期波动的不确定性。

国际环境的剧烈变化一定程度上推动了中国光伏产业的韧性成长。一方面,全球能源结构正在加速从以化石能源为主导向可再生能源为主转型。国际能源署(IEA)的《可再生能源2024》报告显示,2024年至2030年间,可再生能源新增发电能力将超过5500吉瓦(GW),预测到本世纪末,以太阳能为首的可再生能源有望满足全球近一半的电力需求。另一方面,欧美地区近年来贸易政策收紧、产业本地化倾向强化,也促使中国企业更加注重内生竞争力的建设来抵御国际政策风险。

诚然,这些外部风险为行业带来了多轮洗牌,但某种程度上也成为了成为中国光伏行业向体系化、标准化、全球化发展的紧迫动力,加速产业链从制造向体系的转变。正泰新能源董事长陆川认为,有贸易的地方,就一定有贸易政策的变化和调整,企业能做的唯有保持定力、苦练内功,通过模式创新与技术迭代,应对各种不确定性。

在严峻形势下,尽管中国光伏行业经历下行阶段,历经产品价格波动、出口贸易壁垒等困难,但也体现惊人的“韧性”。陆川表示,中国光伏产业在效率、成本、质量、可靠性,包括所有的原材料的本土化,技术工艺路线的本土化上面,没有一刻是停下脚步的,始终都在只争朝夕往前冲。

其实纵观中国光伏行业的发展,中国光伏企业的确具备这种典型的“韧性”。早期代表如无锡尚德、赛维LDK曾一度跻身全球前列,但因战略与资金失衡先后退出历史舞台。随后崛起的正泰、隆基、晶澳等企业,则更加注重产业链垂直整合与核心工艺,在“量”和“质”两层面双双突破。

发展至今,中国光伏已经从材料、装备、市场三头在外的困境中逆势崛起,数据显示,2024年中国多晶硅产量182万吨,占全球总产量的93%,硅片753吉瓦,占全球总产量的96%,电池片和组件分别占全球94%和84%。诚如隆基绿能创始人李振国所言:“我们(光伏产业)基本实现了产业链的完全的国产自主,从成本、规模、竞争力上,我们实现全球的领先。在研发领域,我们也已经走到了全球的最前面。”

当前,光伏产业不再简单地聚焦装机规模,而是如何在不确定中稳住基本盘,探寻新动能。无论是面向西部沙戈荒的大型集中式电站,还是城市分布式、园区型、户用级别的多样化场景,光伏已不仅是一项能源技术,更逐步演变为一个融合制造、运维、服务与金融的综合性产业体系。

户用光伏打开能源新路径

光伏走进千家万户,是能源革命的一个显性信号。

近年来,在政策推动和市场需求的双重作用下,分布式光伏企业加速从粗放扩张转向精细运营,户用光伏装机量快速提升,成为拉动产业增长的重要引擎,也让“从消费电力到生产电力”转变成为现实。

从宏观的角度来看,户用光伏对电力系统意义深远。一方面,它缓解了农村地区高峰时段用电紧张问题;另一方面,依托储能系统等设备,户用光伏具备了“可调节、可调度”的属性,正在从随机性电源向系统友好型新能源转变。

根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据,截止2024年上半年,农村地区户用分布式光伏累计安装户数超过500万,带动有效投资超过5000亿元,已成为农村地区可再生能源发展的重要动力源。

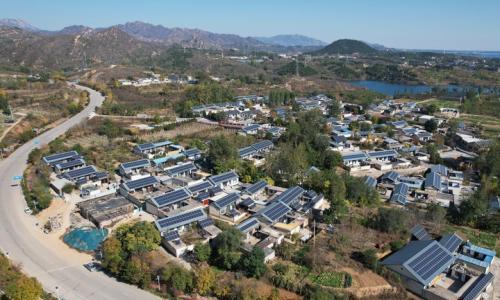

如在山东潍坊诸城皇华镇下康岭村和白粉子沟村里,一种新型的户用光伏开发模式“整村开发”首次落地。该项目采用正泰安能行业首推的户用光伏“整村开发”解决方案,一站式构建村级智能微电网,于2024年6月顺利并网,共包含44户居民屋顶,5760块光伏板,采用1台2000KVA和1台1000KVA箱变升压至10KV开关站,装机容量3.5MW。

据了解,该项目建成后,每年将产生绿电超450万千瓦时,25年内可节约标准煤4.07万吨,减少二氧化碳排放约11.27万吨。而在“整村开发”模式下,农民只需提供屋顶,无需任何初始资金、贷款,每年还能稳定的“阳光收益”——根据安装光伏板数量的不同,每户村民每年可获得3000-5000元的收入,该收入可稳定持续20年以上。

再如,可移动的光伏抵消了游牧民族长距离流动的不便,让原本游离在电网外的人,重新获得电力的便捷——冰箱、电动鼓风机、电风扇,电烤炉……离网光伏为牧民带来了更好的生活。

伴随政策机制的日趋完善,如居民侧绿电交易试点、电网接入机制简化、上网电价机制稳定,户用光伏正从“补贴驱动”走向“市场驱动”。企业也从最初的“安装商”角色转型为“能源运营服务商”,提供包括融资、设计、施工、运维、收益管理在内的全生命周期解决方案。用户侧需求也在日益多元,户用光伏正与储能、充电桩、热泵等新型终端协同发展,构建起面向未来的“家庭能源互联网”雏形。

在系统能力中锻造竞争优势

构建全产业链生态,正成为光伏行业穿越周期、化危为机的重要依托。

在经历过价格剧烈波动与产能重构之后,中国光伏产业正从“拼制造”阶段转向“拼体系”阶段。从多晶硅到组件交付,从电站开发到智能运维,越来越多光伏企业开始从“单点能力”向“全链条协同”转型,集成了研发、制造、融资、运维、数据管理等多重能力,打造“端到端”的价值交付闭环。

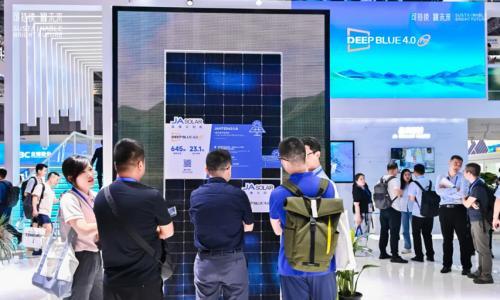

更进一步,全链条能力不仅是交付能力的延伸,更是创新能力的体现。过去,产业创新往往集中于某一环节,例如电池效率提升、硅片厚度优化等。但随着行业成熟度提升,技术壁垒不断抬高,真正的创新越来越需要“协同式进化”,即通过材料、设备、系统、数据等多个维度的同步升级,形成综合领先。

以正泰为例,目前企业已构建“绿色能源、智能电气、智慧低碳”三大板块和“正泰国际、科创孵化”两大平台,形成了“发、输、储、变、配、售、用”电全产业链生态,通过持续投入研发力量研究核心技术,发挥产业协同、应用融合、系统集成等优势,打造了全价值链绿色低碳端对端解决方案。

从全球视角看,全产业链能力也成为中国光伏企业“走出去”的底气。面对日益复杂的国际市场环境和本地化要求,那些能在当地快速构建从制造到开发、从服务到标准的系统能力者,才有可能真正扎根国际市场。当前中国已有多家头部光伏企业如隆基绿能、TCL中环、晶科能源等瞄准海外市场,在东南亚、中东、欧美等地区出海合作,分散建厂。

未来光伏行业的核心竞争力,已不再局限于单一技术或产能比拼,而是转向全链条能力的竞争,产业链的完整性无疑是最大的竞争优势。而在新的阶段,这种完整性正被注入新的内涵——不再是纵向延伸,而是横向协同;不再是拼价格拼产量,而是比系统效率和组织能力。唯有如此,光伏产业才能在周期的波峰波谷中稳步前行。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信