在近一个半小时的采访时间里,SMA中国区总裁、兆伏爱索总经理张勇博士给光伏头条记者留下的最深刻的印象之一,是其性格和行止上的沉稳与从容不迫。

(SMA中国区总裁、兆伏爱索总经理张勇博士)

五年前,张勇正式加入全球逆变器行业巨擘——德国SMA公司,开始参与并领导这家企业在中国市场的布局与拓展。其后,并购本土公司——兆伏爱索成为SMA开辟中国市场、辐射亚太市场最重要的第一步棋。

让业界稍有疑惑的是,兆伏爱索在3年前被SMA全资收购后,在国内逆变器市场却鲜有发声,更没有大开大合的市场营销动作。

事实上,过去的三年里,SMA中国·兆伏爱索一直专注于企业的改造整合,“我们一定要完整彻底深入地把SMA的技术、经验、质量和文化都导入进来,一定要把这一步完全做到做好,才能让兆伏爱索真正实现华丽转身、脱胎换骨乃至凤凰涅盘。”

严谨,求稳,讲求工匠精神,是这家企业固有的基因,但为了适应中国市场的竞争与发展,张勇希望赋予其更多的“中国智慧”和灵活性。

“过去几年,我们投入了大量的人力、物力和财力来苦练内功,接下来是该我们在中国市场发力的时候了”,张勇相信市场足够大,机会足够多,“我们要确保自己持续地活跃在第一阵营,我们要做客户里可以信赖,甚至可以依赖的合作方。这不仅体现在产品层面,也体现在公司层面。”

“用很浪漫的一句话形容,‘只要客户在那里,我们就永远在那里’”。SMA中国·兆伏爱索的愿景,不是要争取一时一域的风光和胜利,而是要实现持续且长远的发展,成为百年老店。

内功

在导入SMA的技术和管理上面,兆伏爱索一共进行了200多项的修正与改进。

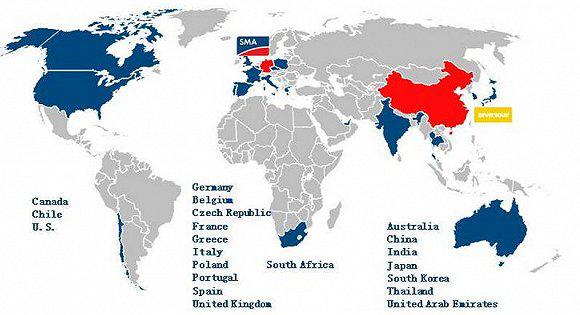

这是一家在全球逆变器市场纵横35年的行业巨擘。1981年,SMA成立于德国卡塞尔市,作为世界上成立最早的逆变器生产厂家,SMA一直是光伏逆变器行业的标杆,其出货量、销售额及利润多年来稳居世界第一的宝座,其服务对象遍及20个以上的国家。

SMA进入中国市场早期,曾经在北京设立销售和服务团队。五年前,SMA集团的最高决策层不想再把中国仅仅定位为一个遥远的分支市场,而是决心将这里打造成其全球核心战略的重要部分。这样的战略选择,其实与全球光伏市场的变化紧密关联。

随着全球光伏市场的发展,应用市场从欧洲逐步转移到北美、日本等亚洲地区,SMA成功抓住了这一市场转变机会,稳步扩大其海外市场份额。

2013年,SMA完成对江苏兆伏爱索新能源有限公司72.5%的股权收购,于2013年年底扩大股权到98.81%,并于2015年年底完成兆伏爱索全部股权收购。

事实上,在SMA对兆伏爱索发起并购前,其已是国内一家颇具实力的公司。兆伏爱索由创建于2007年的兆伏公司与创建于2009年的艾索公司在2012年合并而成。前者已是当时国内大功率集中式逆变器市场的领跑者,而后者则是小功率组串式逆变器在国外市场的宠儿。

(SMA中国·兆伏爱索位于扬中的现代化生产车间)

作为SMA集团成员,SMA中国·兆伏爱索获得了德国总部资金和技术上的强大支持。让外界稍有疑惑的是,SMA并购兆伏爱索后的数年里却鲜有大动作。而就在过去的这几年,国内逆变器市场风生水起,众多本土企业也如雨后春笋迅速成长壮大。对此,SMA中国·兆伏爱索似乎“视而不见”,表现得极为平和与安静。

对此,张勇博士告诉光伏头条,并购三年来德国总部一直在对其展开“大手术”,按集团统一标准进行全面的改造,SMA中国·兆伏爱索投入大量的财力、物力和心血来苦练内功,这与SMA总部的战略计划一脉相承。

企业整合历来艰苦,张勇博士给光伏头条举了一个例子:从技术和管理层面上来说,为全面导入德国SMA的要求,仅一款产品兆伏爱索在细节上就有200多项的修正与改进。

更多的细节和数据充分证明了这家企业在过去三年里投入的心血:

1、投入15个生产制造领域的德国的顶级专家,用三年多的时间完成兆伏爱索36个大项目的生产制造改进。

2、投入40多个德国顶级工程师,集中了半年多的时间改进了110多项研发技术。

3、每个系列产品必须经过50多项白盒测试,30多项黑盒测试,30多项可靠性测试以及三大类超过30项SMA实验室质量保障测试。

4、每个系列产品都必须满足SMA实验室测试标准和要求,并且上市之前需要获得SMA实验室认证。

5、供应链采购以及质量管控百分之百纳入SMA,执行SMA同标准管控。

6、运营制造百分之百纳入SMA,执行SMA标准进行管控。

7、各领域在一年内总计完成改进项目200项。

显然,SMA期望通过对兆伏爱索“精、气、神”全方位的改造整合,将引以为自豪的德国品质和专业服务、不断提升的技术创新融入到中国光伏市场。

(SMA中国·兆伏爱索质量管控人员对产品质量进行检测)

张勇博士告诉光伏头条,历经三年,SMA逆变器应用技术在兆伏爱索得到引进,研发技术、生产工艺获得精细优化,质量管控引用德国标准,产品性能与质量飞速提升。此外,整个公司的管理体系也获得了优化整合,整体运营效率与竞争力得以提升。这一切,都为SMA中国·兆伏爱索下一步的发力打下了长远基础。

如今,SMA中国·兆伏爱索已经成为SMA全球两大研发基地之一,是SMA研发小功率组串式逆变器的主要研发基地。同时,SMA中国·兆伏爱索也成为了SMA全球两大制造基地之一。

平衡

本土化最容易犯的两个错误:固执己见,拒绝本土化;或求胜心切,过度本土化。SMA如何避免两大误区?

中国的光伏产业似乎遍地黄金,但这也是一个淘金者密集的国度。

这里的产业进程可能一日千里,而这里的政策更迭、竞争对手的野蛮生长、技术流派的变化都让人眼花缭乱,甚至无所适从。要想在中国市场打出一片天地,所有跨国公司都必然面临采取何种本土化策略的拷问和挑战。

如何采取本土化策略,也是SMA并购兆伏爱索后首要考虑的问题。

事实上,作为典型的德国企业,也作为逆变器业的长青树,SMA确实已不能满足于固步自封,尤其是在领先地位不断受到来自竞争对手的挑战之后,SMA近年来的态度及全球策略也在迅速变化,变得更加灵活与差异化。

曾有研究跨国公司的行业专家认为,本土化最容易犯的两个错误是,固执己见,拒绝本土化,或求胜心切,过度本土化。如何在中国回避上述两大误区?

SMA选择的是“平衡”,就是将德国人的严谨和工匠精神与中国的智慧相结合,在保证产品和服务质量的同时,也保证发展的效率和速度。

从“工匠精神"的释义来分析,其本质象征的是工业文明的核心法则,它追求的是工业化进程中的严谨、一丝不苟、耐心、专注和精益求精。在张勇看来,在任何市场,工匠精神都不可或缺,但中国市场有其特殊性,这里的竞争对手也与欧美市场的有所不同,“这里讲求发展速度、传统智慧和灵活性,企业的发展则讲求狼性。”

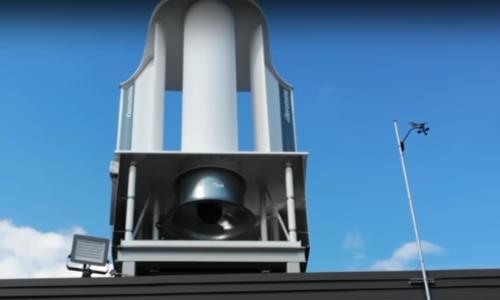

沉潜三年后,也就在今年8月23-24日,SMA为其旗下的全新品牌逆变器产品“SMA兆伏爱索50000/60000”举行盛大的首秀发布会。

张勇表示,50kW/60kW组串式逆变器产品是专为中国市场量身定做的新产品。SMA中国兆伏爱索50000逆变器,可灵活应用于工商业屋顶等各类低压并网的中小型分布式电站,契合了目前在中国正全面推广的“光伏扶贫”。

同时,SMA中国兆伏爱索60000逆变器可广泛应用于大型屋顶,山地丘陵,农光互补等通过中高压并网的MW级大中型分布式和地面电站,极大地降低了安装和维护成本,提高用户投资收益。

(SMA兆伏爱索50000/60000产品发布会)

事实上,目前SMA中国·兆伏爱索已是国内行业具有最为完整和丰富的光伏逆变器产品系列的企业,拥有1kW至1MW全系列光伏并网逆变器产品。其生产的集中型光伏逆变器,已广泛应用到国内沙漠、滩涂、高原等地域的大型光伏电站系统。组串型光伏逆变器已行销海外数十个国家和地区,把太阳能带给了全球用户。

随着产品的深入研发,SMA中国兆伏爱索的逆变器越来越具有德国品质,也越来越具有独特的“中国”属性。

发力

“我时刻警醒自己,也警醒我们的团队,一定要保持这种危机感,要绷紧一根弦,不能有丝毫懈怠。”

面对国内光伏逆变器行业群雄并起,在完成全年改造整合后,SMA中国兆伏爱索确实该进入全面发力的阶段。张勇透露,SMA中国·兆伏爱索今年开始将改变前几年苦炼“内功”谨慎开拓市场的战略,在基于高质量产品与优质服务的基础上,将积极开拓国内外逆变器市场,提高市场战略的地位;而且要加强销售渠道,国内与国外市场齐头并进。

众所周知,如今的光伏逆变器行业再也不是没有行业经验的人随便投资几百万就可以坐收渔利,一些跟不上市场进化的逆变器厂商早已主动离场,或者在血拼中迅速消亡。

看看这组数据:2012年上海SNEC展会上,逆变器相关厂家多达439家;到了2013年则只剩下286家,而2013年4月至今,还出现在国内光伏逆变器采购招标的企业已仅有40家左右,而活跃在50%以上的国内招标项目的企业则已屈指可数。

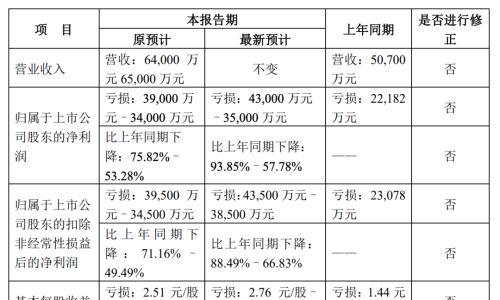

张勇判断,光伏逆变器产业的集中度还会进一步提升。而在这个过程中,很多企业也还将面临很大的挑战。如今,一些逆变器企业的财务状况不容乐观,也有不错的企业可能难以为继,“这个行业还是有许多不成熟的地方,希望未来劣币驱逐良币的状况能够得到扭转,变成良币驱逐劣币,相信这对整个产业的发展非常有好处的。”

随着市场的竞争与规范,自然就会有企业关停并转,产业集中度也自然提升。但张勇分析,这个行业形成不了垄断的局面,“市场足够大,未来的趋势是适当的集中。”

(客户参观扬中生产基地)

此外,随着市场的不断成熟,更多用户会关注系统的可靠性,稳定性,发电收益等,客户对简单,高效,安全,可靠的逆变器产品将越来越认可。

未来,SMA中国·兆伏爱索要追求持续地活跃在第一阵营,并且一定有自己差异化的强项和特色,其要做市场上客户里可以信赖,甚至可以依赖的非常可靠的合作方;这不仅体现在产品层面,也提现在公司层面。

“用很浪漫的一句话形容,‘只要客户在那里,我们就永远在那里’,我们要做的是百年老店。”张勇很笃定地表示。

高端访谈:

SMA中国区总裁、兆伏爱索总经理张勇博士

光伏头条:SMA在中国区的整体布局如何?

张勇:五年前,SMA在上海建了亚太采购中心,这是SMA在除德国和美国之外,全球第三个采购中心。此外,我们在苏州有研发和技术中心,在扬中布置了生产基地。

技术人员都是在国内逆变器行业里做得很早的那一批。从产品的定义到研发、测试、质量管控、采购、生产制造、销售、市场,再到服务,SMA中国的功能职能设置已经非常完整。

光伏头条:但过去几年咱们是不是太慢了?很多竞争对手都在迅速的发展壮大,但SMA过去两三年里非常低调,市场上发声也很少。

张勇:首先,我们要打好基础。长远来讲,我们还是要走稳健的道路,稳中求快。我们不只要给客户和市场提供可靠的产品和服务,包括我们整个企业的品牌印象也一定是可靠的。所以过去几年,我们投入大量的财力、物力和心血来苦练内功。这与SMA总部的战略计划是一致的。

有了过去几年我们打下的坚实基调,我相信SMA中国会在光伏逆变器市场占据自己该有的位置,我们会持续地活跃在第一阵营。对于客户来说,如果他们要找国际化的品牌合作,一定会想到我们,这就是我们的定位。大家都应该感觉得到,今年以来,SMA和兆伏爱索在市场上的活跃度明显提高了,从今年开始,确实是到了我们该加速发力的时候。

光伏头条:品牌溢价对于市场拓展肯定有帮助,但SMA并购兆伏爱索后没有立刻把品牌统一起来,为什么?

张勇:品牌溢价对于开拓优质客户确实有很好的支持。我们还是比较追求稳健,所以在并购之后没有马上把我们兆伏爱索的logo品牌全部变成SMA的。

因为我们一定要完整彻底深入的把SMA的技术、经验、质量和文化都导入进来,一定要把这一步完全做到,才能够让兆伏爱索达到真正的华丽转身、脱胎换骨、凤凰涅盘。所以,我们的肯定是要利用好SMA的品牌,但利用这个品牌就一定要诚实,把提前把我们自己该做的事情做完、做透、做好。

光伏头条:国内很多竞争对手的打法都非常灵活,价格战也打得很厉害。SMA如何应对价格竞争?

张勇:我们过去几年确实在以更灵活的价格策略来适应中国市场。到现在为止,我们的价格与主要竞争对手已经处在一个水平上。

当然,不是什么样的项目我们都会去做,我们有自己的底线和原则。这就说咱们和一些去争取一些项目,我有一个底线,我有我的原则,我们肯定是要赚钱的。当然,国内也有一些友商,为了拿到项目,很低的价格也会去做。但掺杂其中的、可能的偷工减料,会导致后期维护成本的大幅上升,或者有的干脆不去维护就放弃了。所以我们看到这个行业里,总会有厂商今天进来明天出去,有什么意义呢?

整体而言,我们的发力点在中小功率,对于大功率项目,我们进行有选择的合作。比如,去年在嘉兴做的一个33兆瓦的水面电站,用的就是我们1兆瓦的机器。这种产品由中德团队共同开发的,在德国生产制造。虽然价格高一些,但是客户也还是愿意用。特别是处于恶劣环境里的项目,时间长了客户越用越开心。这种产品在国际市场上已经是明星产品,经过这么多年的考验和挑战,大家都已经知道质量不会有问题。

光伏头条:价格要降下来,需要控制成本,SMA怎么做?

张勇:和价格一样,成本方面,我们现在也能够控制在国内竞争对手同样水平。

我们布置在上海的亚太区采购中心基地,实际上也共享了SMA集团很多物料采购的价格。比如,一些关键部件采购,包括我们的竞争对手,目前面对的主要的供应商也就国际上那么几家。SMA集团每年在全球的采购量非常大,所以我们能够享受到相比国内竞争对手更低的采购价格。

还有,SMA原本就有非常强的技术创新能力来降低成本。此外,在中国市场,我们的研发、生产、人力资源都实现了很大程度的本土化,这对我们降低成本是非常有帮助的。随着本土化的深入,我们的成本控制还会有不小的优化空间。

光伏头条:要实现这样的目标,就目前来说会遇到哪些困难?

张勇:目前我们主要着眼于发力和拓展,更多的是克服困难。我们要时刻警醒自己,在这个市场上要有狼性,包括我们工程师、生产制造、服务等所有的全公司的员工。我们全体员工需要齐心协力、夜以续日的拼搏,一定要跟上国家政策、行业、市场、客户需求的节奏。所以我时刻警醒自己,也警醒我们的团队,一定要保持这种危机感,要绷紧一根弦,不能有丝毫懈怠。

另外,要警醒自己时刻要平衡好,在保证质量的同时,也要保证项目进展和整体效率。所以,我们对外和对内都要有紧张度,要时刻优化自己的节奏。这是我们非常具体的挑战。

来源:界面

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信