自国家推进光伏新政以来,分布式电站纳入发展重点,城乡建筑屋顶,特别是城市民居建筑屋顶的利用问题开始受到社会关注。

屋顶资源,这一本不算什么资源的闲置资源,忽然间紧俏起来。人们渐渐发现:民居屋顶资源的利用,不仅由于我国特有的房产土地制度和分散多样的居住有关系,有着颇难逾越的藩篱,而且,若到真正的加以开发,可利用的资源数量似乎也并不充裕。眼前可以看到的事实是:比光伏先一步抢占屋顶多年的光热太阳能热水器已经对此比较敏感,开始大量升级转产,把屋顶式改为挂壁式,把目光投向了建筑物的侧壁受阳面积了。

前车之鉴。作为太阳能利用后起之秀的光伏产业,不能不感觉到:建筑屋顶目前的不那么充裕和得来的繁难不易,以及由于城市建设越演越烈的高层化带来的未来预期和压力。于是,一些寄希望于分布式光伏的有识之士近来突然感叹:“屋顶资源或将成为紧缺资源”。并不是耸人听闻,这其中倒有值得深思的道理和给人以告诫的意味。

不过,在近来举办的关于城市建设和城镇化建设的一些高层论坛和媒体的有关报道上,总算听到了一些让人颇得宽慰的信息:前几年几乎风靡一时的主张城市建筑向高层超高发展的高烧似乎已经退热。不少专家、学者、官员、业界人士明显表现出,在这方面走向了底层,接纳了民意。

他们已经开始悟出:一些发达国家城市化建设上曾经不能不走的弯路,我们不必重蹈,完全可以跨越和绕行。

有两则新闻确实使人眼前一亮:一则是:某某沿海大城市出于对交通、能源、环境、人居的综合考虑,已明令决定不许在其中心区建设百米以上的广场式民居住宅群。

另一则是某某古都名城从侧重保护人文居住环境的角度,“提出了去高层化”,已经开始对那些有损城市风貌、破坏都市“天际线”的超高建筑进行“缩身”。

这些信息虽然出发点不尽一致,但却明显地使人感觉到:光伏产业对城市建筑高层超高发展的忧虑并不是孤独的一己之忧。如果从科技、能源、社会、人本发展的深度开掘,光伏产业目前对城市建筑高度的某些想法,也许会成为对城镇民居和“天际线”保护的十分有价值的建议。

光伏的屋顶期待科学体现了都市对天际线和民居限高的人生向望

民居建筑要有适宜民众工作、生活并感到便利、愉悦、幸福的合理疏密和高度;城市建设规划应保持一定的建筑层高,不可破坏当地民众共同认可的体现其独特风貌的美丽“天际线”。

这一命题,虽然从未间断过民众呼吁、学术研究和官方的主张。但古往今来都未曾出现过像现在我国这样已经达到了城市发展再也不可忽视的一个方面需要重视的高度。

回顾近代的都市建设史,不难发现,原来都市的“天际线”和民居层高,几乎从来也没有过一成不变的固定标准和规划蓝图。这种标图,即使不间断地在一些城市出现过,但也大都是暂时的,与城市的实际发展极易脱节,没有多少是长命的不被突破。

什么原因?因为天际线是一种文化精神需求、体现审美情趣;民居层高的宜居舒适幸福感,最终表现为具体的个体感受。这些情趣感受,又和具体的城市经济文化、物质精神发展历史水平状况相联系,出于不同人群的利益立场,要想统一很难。

于是,历史上乃至现实中认定过的都市天际线和民居层高虽有一定科学依据,却都有着极大的局限性。有的带有从众的民俗眼光,有的反映了专家的独特个性,有的出自于长官的个人意志,有的来自于学者的人云亦云。当然,也并不缺少科学文化行政部门的研究参与……但,由于科学、文化,民主与政治都在随着社会进步、城市发展而发展,天际线和民居层高,一些有过的标准、规划、蓝图,之所以被否定再否定,并不奇怪。

可是,否定一个观念和蓝图规划容易,对已否定的失误的滥建项目要承担的难咽苦果,和不断折腾的拆了再建的惨痛损失,是要付出代价,甚至长期重大代价的。因此,当今必须吸取的历史教训是:一个城市制定天际线和民居限高标准,一定要尊重科学,关注民生,多点思考,多点民主!

正是在这个历史教训的启示下,我们应该看到:在科技发展、物资丰富与城市繁荣、环境污染矛盾突出,对民生的切身需求与幸福向往已构成相当威胁,且人们已经对此比较警觉的今天,要科学、民主的制定这方面的城市规划,就不能不重视光伏产业快速发展以及其推进的能源革命已经和即将带来的物质生产与社会生活的巨大变化;就不能不清醒认识这种巨大变化开始并必将形成的对人类能源取得方式、物质生产洁净程度、社会活动交往组织形态、生活消费文明习惯的深远影响。

这些影响,当前已经现实看到的是:生产生活用电向清洁阳光能源的结构性转化;工农物矿交通各业在产业升级上的新能源利用:以及这些影响已经引起了许多国家的重视,并在发展战略上把光伏作为清洁能源的首选。

由此不能不联想到:这些现实和潜在的重大因素已经带来和必将带来的人的社会的、工作生活、交往交通、起居环境、文明习惯的新的变化和预期。而这种变化和预期,必然会体现在对空气阳光、活动空间、人居环境、以及人与自然亲和的要求和愿景上。

这是不以人意志为转移的科学要求。如果将这种因光伏发展合理出现的要求,吸纳入当今的城市“天际线”和“民居限高”的规划上,那一定会使规划更具科学性和现实与长远的民生意义,而且,会成为一种以往因经济发展而挤压生存自然空间所少有的正能量,成为过去那种“越限越高”的历史拐点。

也就是说:光伏产业的日显重要和必然发展从现代城市的科学发展上,如果不忽视它对城市建筑物的依附和对城市生活的物质精神影响,那么,在进行城市天际线和民居限高的规划和设计时,就会多了许多客观的科学因素,就会有了更有说服力的主观评价标准。所以,当一些城市在对城市建筑层高难以掌控,屡起纷争、表现为对天际线和民居限高的标准说法不一时,在这方面,也很有必要听一听光伏产业的声音。

光伏产业从民生的重要角度为当代城市设定了民居限高的天际线

在这里,不必讳言像某些城市那样不许建造百米以上的广场式民居楼群,以及拆除破坏天际线的指定建筑,这些指令中的具体量化,为何百米就不宜民居,为何认定拆除的建筑就偏偏大煞了都市风景,要说出个使人普遍信服的一二三,是很不容易的。执行起来,达到市民的认识一致,不靠行政强制推行,想想就难,认真执行,难免动用铁腕!这在我国的城市建设中,不乏先例,现在较真起来,依然是个令人头疼的问题。

可是,如果发言权给了光伏产业一席,那将会出现另一种情景:它可以给你一个颇有科学依据的量化数据。如果要理性的思考和设计当代的都市环境和生活,一般中小城市的民居楼层以七层(30米)以下为宜,大都市的民居建筑也应在14- 15层(60米)以下比较合理。确定了这样的楼层限高,人们不难由此产生出多数市民心目中自发认可的城市天际线。

之所以提出这样的量化指标,是基于把光伏作为我国城镇居民生活用电的从目前到长远的考虑。其主要依据是:

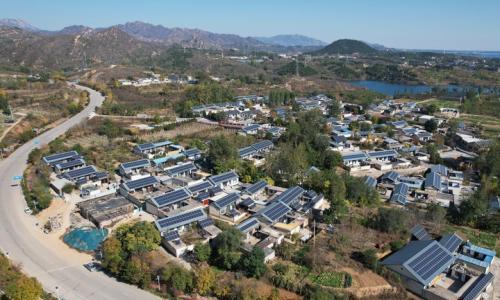

一、我国居民的照明、供热、电气等生活用电,如果户均消费按日均3-4度电来自屋顶光伏发电计算,在东部地区一般需铺设7平米的光伏电池,中西部要更低些。于是,7平米屋顶面积可作为户均的底线。

二、按照目前居民住宅的建筑标准,一户居民要获得8平米以上的屋顶面积,其户型为60-90平米上下者,该建筑的楼层应该在5-10层左右。

三,通常的60-90平米户型不只是城镇居民户型的平均选择,也是光伏用电的选择。这样,取其中,灵活伸缩地应用于人口密度不同的城镇,大、中小城市的民居层高各自限定在14层和7层以下,既适合人居,也便于民居的分布式光伏电站建设。

这里应进一步解释的是:为什么把8平米的光伏电池铺设作为一户人家平均自配清洁能源的标准?据初步估算:一户城镇家庭的照明、家用电器用电,每日平均在3-5度左右,按目前市场最易接受的光伏电池和我国东部和中部的平均日照计,要解决这样的基本需求,所需要铺设的光伏电池是8平米。

一个城市如果有10万户家庭拥有了这8平米的光伏电源,整个城市就可每天避免使用30-50万度的石化煤炭能源的电力,减少相应的污染排放和环境危害。百万户以上的大中城市,其可得到的改变供电结构、节能减排、净化环境的效果就会十分明显。与此同时,由此而产生的空气净化、阴霾减少效果,无异地会使城市的天际线变的清晰起来,也就是让天际线真正成为市民能够看见的天际线。

那么,一个8平米的光伏发电装置,如果动员城市居民投资安装,他们是否乐意接受呢?

按当今的居民经济状况、光伏成本和政府优惠政策考量:一户家庭建成这样的装置约需投入8000元,每年所发电量,可得回报至少1000元(包括基本电价和电价补贴)。

所以,只要光伏产品质量保证、电力部门服务到位、政府补贴及时兑现,7-8年回收成本应该是不成问题的。如果光伏产品的使用寿命能够在20年以上,居民由此而得的投入回报,自然高于一般稳定的其他投资和金融理财项目。

按理说,这样的一笔投入,其投入负担就和当年一个家庭买台缝纫机、收音机,当今买台高档电视和其他电器差不多,却具有更多的经济实惠与投资价值。以常理推测:发展家用分布式电站是绝不会受到民间冷遇的。国家的光伏新政把发展屋顶分布式电站作为光伏开拓内需、惠及民生的一项战略,目光是精准的。通过暂时的一定的经济扶持,家庭的社会的长期的民间投资将会激发和喷涌。

这样一来,光伏的市场化就会在其不断的自强、更新、进步中获得新的蓬勃生机。由此,光伏进一步立足国内市场,有回旋余地的在世界经济中产生更大影响的中国梦也就有了可见的明确天际线。

设计我国城市现代化的天际线,必须考虑绿色生活绿色能源特别是光伏生存发展的天际线。而立足于光伏生存发展的天际线,也就可以更清晰地找到,更明确地守住和界定人们向往的城市天际线。这个天际线也可说是城市的绿色发展天际线。

守护城市天际线更需未雨绸缪统筹光伏能源发展

守护城市天际线和发展光伏绿色电源的关联性关系已经非常清楚。可是,目前的城市建筑发展势态和光伏在都市民居屋顶上的发电利用,在我们国家却很不顺利。国家和政府的倡导和各种扶持政策落实很慢。

其中原因虽然十分复杂,但如认真清醒地吸取国外经验和分析国内条件,不难发现。需要解决的两个关键突破口是:

一,与体制性有关的现实性障碍:居民对居住住房产权的多样化分散拥有方式,以及国家对城市建设电力能源的大一统管理方式,对光伏分布式开发方式的对接艰难。探求一种协调解决的模式,能够普遍的把居民对光伏的投资和屋顶资源投入愿望调动和汇集起来,把分布式开发纳入统一电网进行安全的互补和调节,使光伏能源的发展,国家和民众的各种投入都能如期如愿地得到预期的回报。这涉及到光伏的生产管理和技术进步,也涉及到城市管理和产权制度的健全和改革。

二、与发展预期有关的前瞻性压力。这个压力来自于城市民居越建越高的流行都市建设模式。其连带造成的屋顶面积的急剧萎缩,都市天际线的一破再破,拔高趋势,对分布式光伏的威胁比当前的体制性障碍不同,是根本性和长期持久的。

屋顶是有的,需要解决的仅仅是将已有的拿到手,开发起来:而屋顶面积没了,皮之不存毛将安附?发展屋顶光伏岂不是空话!设想发展收益回报20年的屋顶光伏不就成了梦呓!

在当前,特别需要具有前瞻性的光伏投入,自然不能不把致使城市屋顶萎缩的民居建筑超高发展视为威胁,当做天敌。

光伏的发展不能对这种趋势采取回避退让的策略。不能像当前家用太阳能热水设备制造那样,匆匆忙忙地调头转向,一窝蜂地去挤上挂壁式家用热水器的开发生产。因为太阳能热水器的热能采集和利用,可以一家一户,可以自给自耗,独立分散。其因由屋顶转向挂壁造成的设备能源转化和输送传导损失,相互抵充和成本的升高,消费者还可以承受。

光伏则不然。入家入户的光伏分布式发电,如不依赖公共电网的吸纳调节互补功能,受阴晴圆缺的天候影响,几乎不可能相对低成本的有效稳定的全部解决家庭的用电问题。以当前和今后相当长时间的预估,从投入和承受能力看,以我国东部和大部地区的日照条件,将光伏从屋顶转向建筑物外壁,那样蛮干,无疑是放弃鸡蛋啃石头,自缚手脚,自取绝境。

何况,目前挂壁式一哄而上的市场现状和前景并不乐观。至今,在这个行业中,关于挂壁式在太阳能利用上的得失的争论和疑惑,已经变得渐渐明朗。不少专家也在认为,这是能源利用上屈从城市民居非人性超高趋势的一种无奈之举。

光伏产业不能不对此引为鉴戒。在发展家庭分布式发电上,光伏不能违背两个基本的原则。一是光伏生产的趋光性,只有建筑物的屋顶才能使这种电站较好利用日照,主要投入电池设备得到合理的经济利用,在市场化推进中,较快扭转成本弱势,真正站得住,生根发展。二是光伏电力利用的社会性。家庭分布式发电要依靠社会电网的调节和互补才能合理使用,充分体现价值。这两点,是资源优化配置规律决定的,也是城市现代化和谐发展必需的。于是,光伏要生存发展,利于民生,它必须寻找民居建筑最阳光的部分,必须动员城市保护利用这一愈来愈显示出其重要意义的宝贵资源。因此,坚守光伏发展必须的屋顶资源,并加快分布式电站的开发,就是在更具体更实际的意义上坚守了城市的天际线。

在现代城市建设涉及到“天际线”的规划和调整时,请不要忘记,光伏分布式发电的屋顶开发,是一个不容忽视的重要砝码!请务必想到:那个“天际线”也应该是光伏产业的“天际线”。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信